„Et Voilà!“ mögen die französischen Kolonialherren voll Freude gedacht haben. Geplagt vom tropischen Klima Indochinas, gepeinigt von Hitze und Luftfeuchtigkeit entlang der vietnamesischen Küste, leiden die europäischen Eroberer gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Selbst der mitgebrachte Wein schlägt in diesen Temperaturen viel zu schnell um, als dass man sich damit die körperlichen Strapazen, das übermäßige Schwitzen, schön trinken könnte.

Doch weit oben im Norden des Landes, nah an der Grenze zu China und auf 1.600 Höhenmetern gelegen, atmen sie plötzlich durch. Hier im Hoàng Liên Sơn-Gebirge weht ihnen angenehm kühle Luft um die kolonialen Nasen und auch wenn es noch keine Straßen gibt und der einzige Transport durch die Berge auf den Rücken der Pferde stattfindet, sind die Franzosen sofort elektrisiert.

Um 1880 gesellen sie sich zu den wenigen Bergvölkern, den Hmong, Dzao oder Thai, die hier verstreut in winzigen Gemeinschaften zusammenleben und gründen die Bergstation Chapa. Vom ersten Tag an soll sie der Erholung dienen. Ein Rückzugsort für die Hitzegeplagten – konzipiert, wenn man so will, als Anlaufstelle für regionale Klimaflüchtlinge. Etwa 350 Kilometer von Hanoi entfernt ist Chapa der erste allein auf Tourismus ausgelegte Ort in Vietnam. Doch die unzureichende Infrastruktur im Gebirge und die beiden Indochinakriege verhindern über ein Jahrhundert das Wachstum. Noch vor 20 Jahren ist Sapa, wie Chapa nun heißt, nicht mehr als ein Dorf. Idyllisch gelegen am Fuß des Fansipans, dem höchsten Berg des Landes, bietet es nun Raum für Investitionen.

Aus dem Dorf wird eine Marktstadt, aus der Marktstadt eine Bettenhochburg. Heute blinkt und glitzert es überall in Sapa. Leuchtreklamen zucken grell von Dächern und Wänden der Hotels und Restaurants herab. Sie flankieren die Hautstraße zum Town Square, wo abends mobile Karaokemaschinen das Rund beschallen. Handleser und Glücksspieler verdienen sich hier im Mantel der Nacht ein paar Dong, während in den Seitenstraßen Outdoorgeschäfte und Touranbieter um die Gunst der Reisenden konkurrieren.

Doch niemand ist so geschäftstüchtig wie die eifrigen Frauen der schwarzen Hmong, der größten Ethnie der Region. Gekleidet in ihre traditionellen Röcke und ausgestattet mit einer Auswahl bunter Stoffe schlendern sie durch die Stadt und hofieren jeden Neuankömmling mit einem fröhlichen Verkaufsgespräch. Vor ihnen gibt es kein Entrinnen. Die Frauen sind Profis ihrer Branche.

Doch Sapa, kältester und nebligster Ort in Vietnam, glänzt vor allem mit seiner Umgebung, den Reisterrassen, den Wolkenhaufen, die sich schnell wie der Wind durch die Täler schieben. Prächtige Farben schmücken die Hänge, an denen das Leben der nahen Dorfbewohner ganz unberührt vom Trubel in der Stadt zu sein scheint. Sapa gilt als Trekkingparadies und auch wir schnüren unsere Stiefel für eine 3-tägige Wanderung durch die Täler um Sapa.

Tag 1: Start: Sapa • Ziel: Tavan • Laufzeit: 5 Stunden • Distanz: 14 Kilometer

Chinh begrüßt uns mit dem strahlendsten Lächeln der Stadt. Es ist acht Uhr morgens. Nach einem phänomenalen vietnamesischen Kaffee der Marke Triple-Espresso mit Mochanote sind wir voller Energie. In den kommenden Tagen wollen wir die umliegende Bergwelt kennenlernen und Chinh wird unsere Dolmetscherin sein, diejenige, die uns den kulturellen Code zu entschlüsseln hilft, der die Menschen hier eint.

Wir sind gerade ein paar Meter unterwegs, da sind wir schon zu fünft. Zwei Frauen der schwarzen Hmong heften sich an uns. Auf ihren Rücken tragen sie geflochtene Bambuskörbe, in denen allerlei vermeintliche Handarbeit lagert. Doch noch verzichten sie auf das Verkaufsgespräch. Ihre Taktik ist eine andere.

Die junge Chinh gehört ebenfalls zum Stamm der schwarzen Hmong und führt uns heraus aus Sapa. Vorbei an lokalen Straßenmärkten, an Obst- und Gemüseständen, vorbei an unansehnlichen Betonbauten und Baustellen, die weitere unansehnliche Betonbauten an den Rand der Stadt setzen, spazieren wir hinab ins Tal. Immer niedriger werden die Gebäude bis Holz und Backstein den Beton ersetzen. Dann plötzlich öffnet sich der Blick ins Tal. Reisterrassen reichen Stufe für Stufe hinab. Einige tragen goldene Ähren, andere leuchten in sattem Grün. Gerade beginnt die Erntesaison und hier und da liegen bereits ein paar wenige Felder in kargem Braun. Darüber beginnt der Wald, der noch weiter oben von einer tief hängenden, grauen Wolkendecke verschlungen wird.

Chinh führt uns durch die Reisfelder, folgt den Pfaden ihrer Kindheit. Ihr ganzes Leben verbringt die 24-jährige bereits hier in der Region, kennt jeden Schleichweg. In Gummistiefeln stapft sie behände voran. So beschwingt wie ihre Füße ist auch ihr Gemüt. Chinh erzählt gerne von ihrer Heimat, von ihrem Volk, den schwarzen Hmong, das schon immer die wirtschaftliche Kraft hier in den Bergen war und sich bis heute geschäftig gibt. Kaum eine andere Ethnie versteht es so gut, sich selbst zu vermarkten und so überrascht es nicht, dass auch in Sapa vor allem die schwarzen Hmong im Tourismus ihr Glück suchen.

Immer schmaler und steiler wird der Pfad, immer rutschiger der lehmige Boden. Und während ich gleich zweimal auf dem Hosenboden lande, berichtet Chinh mit großer Freude, dass auch sie bereits zwei Mal auf den Pfaden in straucheln kam – zwei Mal in sieben Jahren, in denen sie bereits als Guide rund um Sapa arbeitet.

Wir passieren abgeerntete Maisfelder und eingezäunte Pflanzungen, die uns Chinh als Indigo präsentiert, die kulturell wichtigste Pflanze der Hmong. Aus ihren Blättern gewinnen die Hmong die Farbe für ihre traditionellen Kleider, die ihnen den Beinamen „schwarz“ verliehen haben. Auf dunklem Grund tragen sie filigran gearbeitete Muster, die der gesamten Tracht ein elegantes Aussehen verleihen.

Auch unsere beiden Begleiterinnen hüllen sich in die schwarzen Gewänder. Routiniert helfen sie uns mittlerweile über die rutschigsten Stellen der immer schmaler werdenden Pfade. Kegelförmige Palmblatthüte, die Non Las, ragen aus den Reisfeldern. Sie schützen ihre Träger vor Sonne und Regen und gehören zum typischen Bild auf den Feldern und in der gesamten Region. Gerade jetzt in den letzten Tagen des Septembers zieht es immer mehr Bäuerinnen und Bauern hinaus in den Reis. Hier ernten sie ihre Ernährungsgrundlage und obwohl die Felder endlos scheinen, dient die Ernte lediglich dem eigenen Verzehr.

Dazwischen, auf den breiten, ausgetretenen Wegen, winden sich bunte Schlangen. Es sind die Wandergruppen, die tagtäglich in geführten Touren die Umgebung entdecken. Gekleidet in kräftige Farben stechen sie bereits in der Ferne aus dem lieblichen Grün der Reisterrassen heraus. Es ist ein irrer Gegensatz: Auf der einen Seite die faszinierten Besucher aus aller Welt, auf der anderen Seite das entbehrungsreiche Leben der Einheimischen.

Chinh erzählt von ihrer Kindheit, von einer Vergangenheit, die gerade einmal zwei Dekaden zurück liegt. Sie erzählt von einer Zeit, in der es noch keine Straßen gab und Mais und Reis mit Wasserbüffeln transportiert wurde. Sie erzählt von der früher oft unzureichenden medizinischen Versorgung und der einseitigen Ernährung, aber auch davon, dass die Lebensmittel unbelastet und die Menschen deshalb seltener krank waren. Sie erzählt von ihren 43 Cousins und von der Reismilch, mit der sie von den Großeltern als Säugling gefüttert wurde, weil ihre Mutter auf den Reisterrassen arbeiten musste.

Heute ist das Leben leichter, auch Dank der Touristen, die nun mit großen Augen durch die Reisfelder stromern. Lange Zeit führt uns Chinh abseits der Touristengruppen hinein ins Tal. Doch hinter einem kleinen Waldstück treffen wir auf eine Piste und auch auf die anderen Wanderer. Sie alle werden von zierlichen Hmong-Frauen aus Sapa begleitet. Nun, kurz vor dem Dorf Lai Chao, zaubern sie aus ihren Bambuskörben allerhand Stoffe und verwickeln die Wanderer in das eine oder andere Verkaufsgespräch.

In Lai Chao wird aus der Piste eine buckelige Dorfstraße. Restaurants und Souvenirgeschäfte säumen sie zu beiden Seiten. Schwarze Hmong und rote Dzao leben hier vom Reis auf den Feldern und den Touristen in Wanderschuhen. Traditionell sind alle Bergvölker in der Umgebung von Sapa Animisten. Sie glauben an Sonne und Mond, an Schutzgeister und Dämonen und verehren die unbeschreibliche Kraft der Natur. Mit den Franzosen, die weite Teile Südostasiens zur Überseekolonie Indochina zusammenfassten, gelangte auch das Christentum ins Land. Heute gehören etwa sieben Prozent aller Vietnamesen der Kirche an.

Als wir Lai Chao nach einem reichhaltigen Mittagessen verlassen, fällt bereits leichter Nieselregen aus dunklen Wolken, die sich entlang der Hänge bis tief ins Tal schieben. Immer schwerer werden die Tropfen, platschen auf den harten Boden, füllen langsam Senken und Schlaglöcher.

Am Straßenrand und zwischen den Häusern in den Dörfern wachsen Hanfpflanzen. Aus ihren Fasern spinnen die Frauen in stundenlanger Handarbeit Fäden, die dann auf riesigen Webstühlen zur traditionellen Kleidung weiterverarbeitet werden. Nach einer Stunde erreichen wir unser Ziel Tavan. Weit oben auf dem Kamm eines steilen Hügels liegt unser Homestay. Der Blick von der Terrasse hat Potenzial, doch sabotiert ein dichter, grauer Schleier die Aussicht. Noch immer tröpfelt es ununterbrochen und hinter den ersten Reisterrassen unserer Unterkunft können wir die Umgebung nur noch erahnen.

Wir sind nicht allein. Weitere Wanderer feiern das Ende des heutigen Streckenabschnitts bereits mit dem ersten Dosenbier. Sie kommen aus Australien, Frankreich, den USA. Als sich die Nacht über das Tal legt, ersetzt Reisschnaps das Malzgetränk. Während draußen noch immer der Regen niedergeht und schwer auf das Wellblechdach unserer Unterkunft prasselt, wärmt uns der traditionelle Alkohol von Innen.

Tag 2: Start: Tavan • Ziel: Ban Ho • Laufzeit: 5 ½ Stunden • Distanz: 15 Kilometer

In der Nacht haben sich die Wolken verzogen. Von der Terrasse unserer Unterkunft genießen wir früh am Morgen einen fantastischen Blick über das Tal und die grün und gelb leuchtenden Reisfelder. Selbst die umliegenden Berggipfel sind frei. Ein wolkengrauer Himmel grüßt von oben und es dauert nicht lange, da kriechen bereits die nächsten Wolken ins Tal. Langsam, unaufhaltsam greifen sie über die Bergrücken, rollen hinab ins Tal, verschlingen erst die Hänge, dann das Dorf Tavan und schließlich die Reisfelder vor der Terrasse. Schon nach ein paar Minuten reicht die Sicht nur noch wenige Meter weit.

Wir frühstücken den Klassiker in Südostasien: Banana Pancakes. Es gibt kein deutlicheres Indiz dafür, dass man es in die touristischen Gebiete der Region geschafft hat. Anders als der Reisschnaps von gestern Abend haben diese Pfannkuchen nichts Traditionelles an sich. Sie sind günstig, sie sind lecker und weil sie besonders bei jungen Reisenden aus aller Welt beliebt sind, haben sie sich überall dort etabliert, wo diese aufeinander treffen.

Noch während wir uns am süßen Frühstück laben, kommt die Luft im Tal in Bewegung. Wind treibt die Wolken aus dem Blick, reißt sie auseinander, gibt den blauen Himmel frei. Kurz danach verlassen wir Tavan über schmale, steile Dorfpfade und spazieren zwischen den Reisfeldern in südlicher Richtung. Hinter beinahe jeder Ecke treten weitere Wandergruppen hervor. Wie bunte Perlenketten ziehen sie sich durch die Reisfelder. Irgendwo hinter Tavan sind sie alle auf einem breiten Pfad vereint.

Packliste

Unsere Ausrüstung muss einiges aushalten. Seit über 7,5 Jahren sind wir dauerhaft unterwegs und strapazieren unser Hab und Gut im täglichen Einsatz. Einiges hat bei uns nur kurze Zeit überlebt, doch anderes bewährt sich mittlerweile seit Jahren und wir sind von der Qualität überzeugt. Unsere Empfehlungen könnt ihr hier nachlesen.Die meisten Gesichter sind fröhlich, anderen ist die Anstrengung des Weges bereits deutlich anzusehen. Auf und ab führt der lehmige Weg, vorbei an Aussichtspunkten mit phänomenalen Blicken ins Tal. Die Hänge sind mit Hütten und kleinen Siedlungen gesprenkelt. Ihre Wellblechdächer funkeln in den goldgrünen Reisfeldern. Wenig später betreten wir einen Bambuswald. Aufgeweicht vom Regen der letzten Nacht ist der Boden hier eine schlammige Spielwiese. Wir rutschen mehr als dass wir kontrolliert einen Fuß vor den nächsten setzten. Hohe Stufen und tiefe Schlammlöcher fordern uns auf dem ohnehin rutschigen Pfad weiter heraus.

Der Bambuswald gehört zu den bedeutenden Ressourcen der hier lebenden Hmong und darf nur zu besonderen Anlässen geschlagen werden. Lediglich für Hochzeiten, Neujahrsfeiern oder Beerdigungen nutzen die Dorfbewohner das Material aus dem Wald.

Nach 30 Minuten haben wir den Bambuswald wieder verlassen und stehen nun vor dem rauschenden Wasserfall Quy Khach, der in steilem Gefälle hinab zur Talsohle fließt. Ein paar wenige Frauen bieten Getränke an und auch die eifrigen Hmong mit ihren Stoffen in den hohen Bambuskörben werfen sich in das aufkommende Touristengetümmel.

Vom Wasserfall führt der Weg hinab ins Dorf Hau Thao. Hier trennen sie die Gruppen wieder. Die meisten Touristen beenden nun ihre Zweitagestour und kehren zurück nach Sapa. Nur wenige laufen weiter durch das Tal. Was sie sehen sind die beginnenden Arbeiten an einem Staudamm – Schutt, Geröll, ein Baukran. Im nächsten Jahr soll der Damm fertig sein und den gurgelnde Fluss, an dessen Ufer wir gerade entlang schlendern, stauen.

Es dauert nicht lange und wir überqueren das Wasser über eine schmale Hängebrücke. Auf der anderen Seite führt eine Schotterpiste weiter in Richtung Süden. Motorräder, mit denen Holz und bergeweise frisch geschnittenes Futtergras transportiert werden, knattern an uns vorbei. Kleinbusse lassen ihre dröhnenden Hupen erklingen, Wasserbüffel schaukeln gemütlich am Straßenrand entlang. Das alles ist nicht besonders schön, aber der Blick ins Tal entschädigt für die Unannehmlichkeit der Straße. Nach einer Stunde erreichen wir das Dorf Supan und essen dort Mittag.

Dann erklingen knackend und blechern die Nachrichten. Hier in den Dörfern haben längst nicht alle Menschen Zugriff auf ein Radio oder ein Fernsehgerät, geschweige denn das Internet. Aktuelle Meldungen werden vom Oberhaupt des Dorfes daher über Lautsprecher ausgesendet, damit sie überall – in den Dorfstraßen und auf den Feldern – gehört werden können. Eine Stunde öffentlicher Nachrichtenkonsum für Jedermann.

Hinter Supan verlassen wir endlich wieder die Straße. Chinh schlägt uns mit schelmischen Lächeln eine Abkürzung vor, die wir nicht bereuen würden. Und sie behält Recht. Zunächst schlängeln wir uns wieder durch die Reisfelder bis der schmale Pfad zu einem seichten Flussbett wird. Von Stein zu Stein balancieren wir über den Bach, der immer reißender hinab ins Tal fließt. Die Steine werden weniger, aus dem Balancieren wird ein Hüpfen. Ein falscher Schritt reicht aus und plötzlich stehe ich bis zum Knie im schlammigen Wasser.

Besser geht es nebenan über die Wiese hangabwärts. Der weite Blick ins Tal ist wundervoll. Grüne Wälder, goldene Felder, die Spuren vergangener Erdrutsche, das steinige Flussbett, die Straßen und Pisten entlang der Hänge, die kleinen Dörfer und abgelegenen Siedlungen fügen sich zu einem farbenfrohen Potpourri.

Eine weitere Abkürzung führt uns wenig später einen steilen lehmigen Hang hinab ins Tal. Diesmal bleiben die Füße trocken und wir erreichen kurz darauf das Thai Dorf Ban Ho. Hier sind die Hänge noch viel bewaldeter als tags zuvor in Tavan. Die Reisfelder drängen sich lediglich in und um das Dorf.

Chinh richtet unsere Aufmerksamkeit auf die Häuser des Dorfes. Sie alle sind identisch ausgerichtet. Keine Haustür zeigt auf eine andere. Und tut sie es doch, gilt es als schlechtes Omen, als Vorbote von Streit und Unglück. Schamanen nutzen ihre Fähigkeiten, um zu bestimmen wann und wo ein neues Haus gebaut werden darf, ohne die Geister, an die hier alle glauben, zu erzürnen.

In den Bergen und rund um Sapa gibt es noch viele Völker, die ähnlichen Vorstellungen folgen. Der in Südostasien weit verbreitete Buddhismus, erklärt uns Chinh, sei in Vietnam erst im Süden bedeutsam; und damit meint sie alles unterhalb von Hanoi.

Gegen 16 Uhr erreichen wir unsere Unterkunft in Ban Ho. Etwas Abseits gelegen, blicken wir von der Terrasse hinaus auf das Dorf und die Reisfelder, die bald im Bergschatten und noch viel später im Dunkel der Nacht verschwinden.

Unsere Unterkunft ist ein traditionelles Stelzenhaus. Früher, als noch Tiger und Bären durch die Region streiften, lebten in der oberen Etage alle Familienmitglieder zusammen in einem großen Raum, während das Vieh im teils offenen Erdgeschoss untergebracht war.

Tag 3: Start: Ban Ho • Ziel: Sapa • Laufzeit: 2 Stunden • Distanz: 6 Kilometer

Den letzten Tag unserer Wanderung lassen wir entspannt angehen. Nichts treibt uns zur Eile. Nach dem Frühstück, natürlich gibt’s wieder Banana Pancakes, erkunden wir Ban Ho, schlendern durch die schmalen Gassen, vorbei an den Gärten und Feldern, die nun abgeerntet werden. Reiskörner trocknen in der Sonne, während schwerfällige Wasserbüffel zum nächsten Schlammloch traben.

Jede Menge Unterkünfte und Restaurants lassen erahnen, wie es in diesem idyllischen Dorf während der Hauptsaison zugehen mag. Doch jetzt im September sind wir beinahe die einzigen Touristen. Ab und an winken uns die Kinder des Dorfes freudig hinterher, dann trotten ein paar Kühe gemächlich über den Asphalt. Als wir sie überholen schauen sie uns verwundert mit ihren großen Kulleraugen an, so als verstünden sie nicht, wie wir nur so hektisch sein könnten.

Hinter Ban Ho steigt die Straße immer weiter die Hänge hinauf. Der Blick ins Tal, hinab zum Fluss, ins Dorf, auf die Felder und umliegenden Berge wird mit jedem Schritt verheißungsvoller. Vom blauen, beinahe wolkenfreien Himmel scheint die Sonne mit all ihrer Kraft auf uns herab. Es ist heiß und wir freuen uns über jeden Baum, der ein wenig Schatten auf unseren Weg wirft. Etwa eine Stunde dauert der steile Aufstieg. Auf einem Schulhof machen wir Pause, werfen einen Blick ins Klassenzimmer, aus dem ein Haufen Knirpse in Schuluniform bei unserem Anblick aufgeregt zu winken beginnt.

Schweißgebadet kehren wir zurück in unsere Unterkunft, wo wir nicht mehr lange auf das Mittagsessen warten müssen. Dann genießen wir noch ein paar Sonnenstrahlen auf der Terrasse, bevor wir mit anderen Wanderern in einem Kleinbus zurück nach Sapa gebracht werden.

Von den idyllischen Dörfern in herrlicher Natur kehren wir zurück in die bunt blinkende Bettenburg. In Sapa boomt es – jeden Tag. Die Franzosen haben ein richtiges Näschen bewiesen. Sapa ist der wohl größte Touristenmagnet im Norden Vietnams und auch wenn die Stadt hier und da zweifelhaft erscheint, kommt doch kaum jemand an ihr vorbei.

Wir bedanken uns bei Sapa Sisters für die Einladung zur dreitägigen Wanderung in Sapa. Alle dargestellten Meinungen sind unsere eigenen.

Wenn dir dieser Artikel gefallen hat und du gerne mit uns auf Reisen gehst, dann unterstütze uns doch mit einem kleinen Trinkgeld. Spendiere uns ein Käffchen, Schokoladenkuchen oder ein anständiges Rambazamba – alles ist möglich.

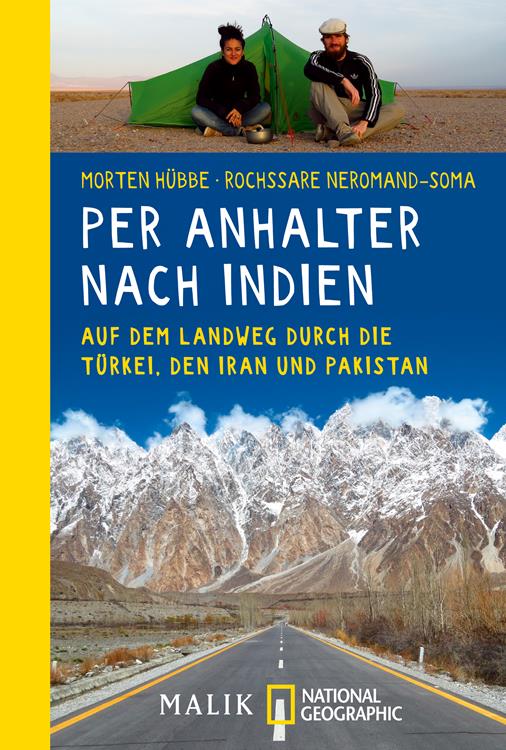

Aus dem hohen Norden Deutschlands hinaus in die Welt: 2011 zieht es Morten und Rochssare für zwei Jahre per Anhalter und mit Couchsurfing auf den südamerikanischen Kontinent. Genauso geht es nun weiter. Jetzt jedoch in die andere Richtung. Seit 2014 trampen die beiden auf dem Landweg von Deutschland nach Indien und weiter nach Südostasien. Es gibt noch viel zu entdecken.

Von ihren Abenteuern und Begegnungen erzählen sie in ihren Büchern „Per Anhalter durch Südamerika“ und „Per Anhalter nach Indien“, jeweils erschienen in der National Geographic Reihe bei Malik.