In Nagaland spricht der König: „Hey, ihr könnt bei mir pennen, wenn ihr wollt.“ Dann zieht er Opium durch eine Bambusbong. Rote Äderchen zeichnen die Augen des jungen Mannes. Um die Mundwinkel und das Kinn spielen ein paar wenige Barthaare. Die löchrige Jeans und das zerschlissene T-Shirt erzählen ihre eigenen Geschichten. Majestätisch wirkt das nicht und so sitzen wir erst einmal stumm daneben und sind ein wenig überfordert. Der König? Opium? Was zur Hölle?

Doch wir wollen seine Majestät nicht beleidigen, nehmen das Angebot gerne an, auch wenn wir schon ahnen, dass uns kein Palast erwartet. Wir sind in Longwa, einem winzigen Dorf direkt auf der Grenze zwischen Indien und Myanmar im äußersten Nordosten des indischen Bundesstaates Nagaland. Hierher kommt nur, wer sonst nichts vorhat. Die Straße ist beschwerlich, voller Schlaglöcher. Sie windet sich durch grünes Berg- und Hügelland, bis sie weit abgelegen in einer Sackgasse endet: Longwa.

Ab jetzt führen nur noch schmale, ausgewaschene, steinige Pisten weiter nach Myanmar, die bevorzugt mit leichten Motorrädern aus dem Nachbarland befahren werden. Indische Maschinen halten das ständige Schütteln auf den brutal buckeligen Strecken nicht aus.

In einem Lkw und eingequetscht im Kofferraum zwischen diversen Gepäckstücken erreichen wir den Hügelkamm, auf dem sich Longwa befindet und der zwei Nationen voneinander trennt. Es ist heiß, diesig steht die Luft in der Ferne. Um uns herum schmiegen sich Felder an entwaldete Hänge. Nur ab und an sind noch die Bambushaine und der Urwald zu sehen, die sich einst vollständig über Nagaland erstreckten.

Eingebettet im scheckigen Grün stehen lang gestreckte, mit Palmenblättern gedeckte Bambushäuser in wilder Ordnung, sogenannte Langhäuser, in unserer Nähe. Rutschige, ausgetretene Pfade führen von einem zum anderen. Säcke voller Jamswurzeln lehnen an den Eingängen. Ein Antennenmast ragt weit über das Dorf und trotzdem haben wir keinen Handyempfang. Knirpse in schmutzigen Hosen stromern über die Dorfstraße, betrachten uns erst skeptisch, um dann lauthals lachend davonzujagen. Es ist der Moment, in dem wir auf den König treffen und er uns einlädt ihn zu begleiten. Aber wo sind all die anderen Bewohner Longwas?

Longwa und das Opium

Wir sitzen auf niedrigen Holzschemeln in einer düsteren, nur wenige Quadratmeter einnehmenden Hütte. Tageslicht fällt durch die offene Tür und wird kurz danach vom Dunkel verschluckt. In der Mitte des winzigen Raumes prasselt ein Feuer. Vier Männer sitzen darum. Raue Falten durchziehen ihre Gesichter, durchpflügen Wangen und Stirn.

Niemand spricht. Die Blicke gehen starr in die Flammen. Dorthin, wo in metallenen Löffeln unscheinbare Stofffetzen köcheln. Die Hitze extrahiert daraus Opium, das anschließend in getrocknete und fein geschnittene Blätter massiert wird. Dann gelangt der Mix in die Bambusbong. Der Prozess ist meditativ, auch für uns. Allein das gelegentliche Knacken des Holzes bricht die Stille. Eine Stimmung, wie in einer Opiumhöhle – und genau das ist es.

Eine alte, nach oben offene Bierdose steckt in der Glut. In ihren dünnen Aluminiumwänden köchelt Tee, den die Männer großzügig untereinander aufteilen. Nach jedem Zug aus der Opiumbong gönnen sie sich einen kräftigen Schluck und neutralisieren damit den bitteren, scharfen Geschmack der Droge. Der Tee aus der Bierdose gehört hier in Longwa unweigerlich zur Zeremonie und stetig wird die Dose mit einem neuen Aufguss versehen.

Beißender Qualm zieht durch den kleinen dunklen Raum. Die Männer, Handwerker von Beruf, fertigen Ketten und Ringe aus Messing. Die Schmuckherstellung hat in Longwa eine lange Tradition. Doch mittlerweile gibt es wenig Arbeit; der Absatz ist gering. Kaum jemanden verschlägt es in dieses Nest und so rauchen die Männer vor allem ihr Opium, immer und immer wieder.

Die Droge kommt aus den nahen Dörfern in Myanmar, die ebenfalls im Einflussgebiet des Königs von Longwa – dem Angh, wie sie in ihrer Sprache sagen – liegen. Überhaupt existiert die Staatengrenze in dieser Gegend nur theoretisch, wenn überhaupt.

Literaturtipps zu Indien

Zwischen Himalaja und Indischem Ozean entstehen atemberaubende Geschichten. Wenn ihr Lust habt mehr über den spannenden Subkontinent zu erfahren, bekommt ihr hier 11 Literaturtipps von uns, mit denen ihr vom heimischen Sofa in die faszinierende, ungeschminkte Welt Indiens eintauchen könnt. Und ja, Rochssare hat sie alle selbst gelesen.Die Bewohner von Longwa besitzen die doppelte Staatsbürgerschaft. Ashing, unser spontaner Gastgeber, der sich selbst als König des Dorfes vorstellte, diente sogar im burmesischen Militär. Mittlerweile fährt er Fahrzeuge für die indische Armee durch die unwegsamen Berge im Nordosten des Landes. Schnell lernen wir, dass Ashing es nicht so genau nimmt, weder mit Myanmar und Indien, noch mit irgendetwas anderem. Ashing ist auch nicht der König von Longwa, sondern dessen Bruder. Aber was macht das schon? Als König zweiten Ranges ist er das So-gut-wie-Oberhaupt im Ort und einer der wenigen, die hier Englisch sprechen.

Für Ashing ist Longwa nur noch selten ein Zuhause, dafür ist er viel zu häufig mit dem indischen Militär unterwegs. Longwa bedeutet für ihn Heimatbesuch und vor allem Urlaub. So kommt es, dass Ashing tagein tagaus vor allem mit Opium, Marihuana, das hier wild in den Bergen wächst, und Alkohol beschäftigt ist. Er weigert sich, auf den Feldern mitzuhelfen, Aufgaben im Dorf zu übernehmen. Im Urlaub, dass bekräftigt er immer wieder, könne er nicht arbeiten. Dabei ist das Dorfleben stark gemeinschaftlich geprägt. Hier werden zusammen Ackerflächen gerodet und Felder bestellt. Männer gehen gemeinsam auf die Jagd und wenn ein neues Langhaus errichtet wird, packen alle mit an.

König und Kopfjäger in Nagaland

Inzwischen sind wir aus der verrauchten Hütte nach draußen in das gleißende Tageslicht getreten. Über die einzige Dorfstraße schlendern wir hinaus in die grünen Berge. Seinen militärischen Seitenwechsel haben ihm nicht alle ehemaligen Kollegen verziehen, erzählt uns Ashing ganz nebenbei. Einmal sei ein Killer aus Myanmar auf ihn angesetzt gewesen, den er selbst kurz hinter Longwa erschossen habe. Es sind diese Nebensätze, die uns stets ungläubig aus der Bahn werfen. Dieser so gewöhnliche junge Mann an unserer Seite steckt voller Überraschungen. Augenscheinlich ohne Begabung – abgesehen vom Opiumkonsum – ist Ashing nicht nur zweiter König, sondern auch der Henker seines Killers.

Was für uns so ungewöhnlich klingt, hat rund um Longwa Tradition. Hier leben die Konyak, ein Stamm, der durch seine Kopfjäger Berühmtheit erlangte. Noch vor etwa 65 Jahren lagen hier fast alle Dörfer in den Weiten der Wildnis miteinander im Krieg. Einfach mal im Nachbardorf vorbeigehen und „Hallo“ sagen, konnte tödliche Folgen haben.

In diesem Kontext machten die Konyak Jagd auf Mitglieder anderer Stämme. Wer den Kopf eines Gegners zurückbrachte, stieg gewaltig im Ansehen der Dorfgemeinschaft. Der Kopf eines Feindes galt als Beweis für die eigene Stärke, als Omen der Fruchtbarkeit und wurde stets an prominenter Stelle im Wohnhaus aufbewahrt. Junge Männer brachen gemeinsam auf, und bei ihrer Rückkehr bekam derjenige die schönste Frau im Dorf, der die meisten abgetrennten Köpfe vorweisen konnte.

Erst 1953 wurde die Kopfjagd per Gesetz verboten, doch es dauerte weitere zehn Jahre, bis tatsächlich der letzte Konyak einen Kopf von den Schultern seines Gegenübers trennte. Die Jäger von einst sind heute greise, hoch betagte, aber noch immer stolze Gestalten. Gesichtstätowierungen und Messingköpfe als Halsketten, sogenannte Yanras, zeugen von ihren Taten. Jeder Messingkopf steht für einen abgeschlagenen Schädel des Feindes.

Damals beten die Konyak zu Sonne und Mond, glauben an die Macht der Natur, die sie in mancherlei Ritualen für sich nutzen wollen. Die noch junge indische Republik ist für sie ohne Bedeutung. Sie sind Konyak, stolz und gefürchtet, frei und unbeugsam.

Jesus in Nagaland

Dass ihre lange gehegten Traditionen dennoch aussterben, liegt vor allem an der christlichen Missionierung. Heute sind etwa 90 Prozent aller Einwohner Nagalands Christen – so auch die Konyak in Longwa.

Eine riesige Kirche überragt das kleine Dorf auf dem Hügelkamm. Sie ist so gewaltig, dass man sich an sechs Tagen in der Woche fragt, warum ein derart großes Gotteshaus in einer so verlassenen Gegend steht. Doch am Sonntagvormittag ist alles anders. Dann versammeln sich sämtliche Bewohner Longwas auf den Holzbänken zur Messe. Nur der König bleibt draußen. Ashing hat bereits sein zweites Bier geöffnet und er weiß: In die Kirche darf man nur mit klarem Kopf.

Doch gerade daran hapert es häufig, denn Ashing ist ständig mit irgendeiner Substanz berauscht – Alkohol, Marihuana und vor allem Opium zirkuliert beinahe ununterbrochen in seiner Blutbahn. Oben auf dem Aussichtspunkt über Longwa, an den Grenzpfosten zwischen Myanmar und Indien gelehnt, trinkt er Whiskey; auf der Dorfstraße Dosenbier, und immer wieder kehren wir für ein bisschen Opium in eines dieser wahnsinnigen Langhäuser ein.

Konyak, Stamm der Jäger

Bis zu 50 Meter strecken sich die Bambusgebäude mit den Palmdächern. Gewaltige Schädel der Mithuns, einer einheimischen Büffelart, schmücken die Außenwänden, im Inneren hängen die Köpfe von Wildschweinen, Affen und was sich sonst noch in die alles vernichtende Schussbahn der Konyak verirrt.

Ihre Jagdfertigkeiten haben die Konyak bis heute erhalten. Schon Fünfjährige laufen mit Steinschleudern bewaffnet durch Longwa und setzen den wenigen noch verbliebenen Vögeln nach. Früher oder später baumelt immer ein lebloser, gefiederter Körper zwischen ihren Fingern, der einmal durchs Dorf getragen und später in einer Feuerstelle im Elternhaus gegart wird.

Im Langhaus sitzen auch wir nun mit Ashing auf niedrigen Schemeln über dem erdigen Fußboden an einer von zwei Feuerstellen. Dunkel ist es – wie in jedem Haus in Longwa. Das wenige Licht, das durch die Türöffnung fällt, schafft es nicht besonders weit in den Raum hinein. Fenster gibt es nicht. Uralte mechanische Gewehre, Speere und Macheten hängen an von Ruß schwarz gefärbten Wänden.

Um die Feuerstelle im vorderen Bereich des Hauses hocken zwei drahtige Männer. Zu ihren Füßen liegen Bambusbongs, über den Flammen halten sie die Löffel, in denen bereits opiumhaltiges Wasser Dutzende Bläschen wirft. Als es verdampft, bleibt eine dunkle, sämige Paste zurück.

Ein gebückter Mann tritt mit einem schweren Bündel trockener Äste ein. Er liefert Feuerholz an die Familie und lässt sich mit etlichen Zentimetern in Opium getränkter Stoffbahnen bezahlen. Die Droge gilt in Longwa als Zahlungsmittel, denn mit Geld kann man hier ohnehin wenig anfangen.

Die Konyak sind seit Generationen Selbstversorger. Sie leben von dem, was sie auf ihren Feldern anbauen, im Wald sammeln oder jagen. Kein Mann aus dem Dorf ist ohne Machete unterwegs und schon die Jungen tragen selbstbewusst ihre eigenen Messer am Gürtel. Selbst die alten Frauen hier sind bewaffnet. Sie stützen sich auf Bambusstöcke, die an ihrem unteren Ende mit einer breiten, scharfen Klinge bewehrt sind.

Doch im Langhaus geht es friedlich zu. Am Feuer im hinteren Teil des Hauses sitzen die Frauen und Kinder. Traditionell haben sie nur wenige Berührungspunkte mit den Männern. Im lang gezogenen Wohnhaus sind auch ihre persönlichen Bereiche, die beiden Feuerstellen, weit voneinander entfernt. Zwischen den Frauen hängt ein eiserner Kessel über der Glut. Hier wird gekocht und gebrutzelt, hier knabbern die Kleinsten an Jamswurzeln, hier scharren Hühner auf dem erdigen Boden. Getrocknete Maiskolben hängen von der Decke. Wenige Töpfe und Pfannen liegen in einem einfachen Regal. Vier Teller und fünf Tassen befinden sich daneben. Dem König, Ashing, reicht man das persönliche Trinkgefäß. In jedem Haus im Dorf gibt es eine Extratasse, die allein dem König vorbehalten ist. Niemand sonst darf daraus trinken.

Überhaupt ist Ashing überall zuhause. In seinen kaputten Jeans betritt er jedes Haus, als wäre es sein eigenes – mit uns im Schlepptau. Zu stören scheinen wir dabei nie, denn immer wird uns ein Platz am Feuer angeboten, wird Tee gereicht.

Macht und Ohnmacht in Longwa

Dem König von Longwa unterstehen etwa 45 Dörfer in den indischen Bundesstaaten Nagaland und Arunachal Pradesh und in Myanmar. Sie alle zahlen Abgaben an das Oberhaupt in Longwa und ganz sicher verdient der König auch an illegalen Geschäften. Drogen und Waffen gelangen immer wieder auf Schleichwegen von Myanmar nach Indien. Auf den Feldern im Nachbarland, die noch isolierter liegen als Longwa in Indien, wächst vor allem eines: Opium. Myanmar ist nach Afghanistan der zweitgrößte Produzent der Droge weltweit.

Von den Feldern in den Bergen gelangt das Opium ungehindert durch Longwa und weiter ins indische Landesinnere. Auch der indische Militärposten hier im Dorf ändert daran nichts. Zu selbstverständlich ist die Droge, als dass überhaupt ein Verständnis von Illegalität oder gar Kriminalität zu spüren wäre. Wenn es im Dorf heißt: „Ich gehe nach Myanmar“, bedeutet es nichts anderes, als im Nachbarland Opium zu ernten oder einzukaufen.

Auch Ashing betrachtet Opium völlig bedenkenlos. Für ihn habe die Droge keine negativen Auswirkungen – weder mache sie so schwer wie Marihuana, noch verursache sie einen Kater wie Alkohol. Tatsächlich sind die Nebenwirkungen deutlich sichtbar. Longwa ist ein totes Dorf. Niemand ist auf den Straßen zu sehen.

Die Männer arbeiten auf den Feldern oder rauchen Opium in ihren dunklen, höhlengleichen Hütten. Dabei sind sie vor allem auf ihre Dosis bedacht. Gesprochen wird selten und nur hin und wieder reißt ein Witz und müdes Gelächter die Melancholie am Lagerfeuer auseinander. Neuankömmlinge setzen sich wortlos dazu, präparieren ihre Löffel im schummrigen Licht einer Taschenlampe, rauchen ihr Opium.

Immer wieder taucht ein neuer Kopf im Türspalt auf, der bald darauf mit uns ins rauchige Feuer starrt. Ashing wird nur dann redselig, wenn ihm gerade wieder einfällt, wie viel Geld er in Longwa ausgibt, obwohl das Leben hier doch eigentlich kaum etwas kostet. In wenigen Tagen verprasst er einen Großteil seines monatlichen Gehalts ausschließlich für Opium und Alkohol. Dann flucht er auf das teure Dorf der Selbstversorger und beteuert zugleich, dass er als König Verantwortung habe. Im Dorf erwarte man von ihm, dass er die Männer mit Opium versorge. Doch Ashing ist pleite, kann seinen königlichen Pflichten nicht länger nachkommen. Dabei ist er selbst bereits so süchtig, dass er an kaum etwas anderes, als die nächste Dosis denken kann.

Jeden Abend sitzen die Abhängigen in Longwa um ihre Feuer. Unterbrochen werden sie nur von den dargebotenen Mahlzeiten der Frauen, denen das Rauchen von Opium untersagt ist. Sie sind es, die den Haushalt regeln, während die Männer kaum noch zu irgendetwas in der Lage scheinen. Halb wachend, halb schlafend werden sie zum Teil der Einrichtung, während um sie herum das Leben voranschreitet.

Nach Sonnenuntergang, wenn die Hühner schon lange im Gebälk die Köpfe ins Gefieder stecken und die Sterne über den Hügeln funkeln, sitzen die Männer noch immer bewegungslos um das Feuer. Hier verbringen sie Stunde um Stunde begleitet vom Zyklus der Opiumzeremonien.

Manch einer sackt schläfrig in sich zusammen und wenn die Körper vom Rausch zu schwer geworden, dämmern sie neben der Feuerstelle auf dem erdigen Boden bis zum nächsten Morgen. Unser Gemach ist nicht viel königlicher – wir hatten es ja bereits vermutet. Im Anbau des Hauses ziehen wir uns in eine kleine Kammer zurück. Ein hölzernes Bett, lediglich bespannt mit einem Lacken erwartet uns. Ratten huschen über das Dach. Ihre scharfen Krallen klacken auf dem Wellblech hin und her. Dann ist es still; und bitterkalt. Die Nächte in Longwa, auf 1.400 Metern gelegen, sind empfindlich. Die Hitze des Tages in Sekunden verflogen.

Am nächsten Morgen sitzen die Männer noch immer um die Feuerstelle im Haupthaus – oder schon wieder. Nur Ashing fehlt. Ihn treffen wir wenig später im Dorf. Mit einer Bierdose in der Hand berichtet er vom nächtlichen Ausflug nach Myanmar, vom Wandern mit den Freunden, vom Opium, vom Marihuana, das wild am Wegrand wächst, und davon, dass er die ganze Nacht wach war – bis jetzt. Im Dorf der Abhängigen geht der König mit gutem Beispiel voran.

Wenn dir dieser Artikel gefallen hat und du gerne mit uns auf Reisen gehst, dann unterstütze uns doch mit einem kleinen Trinkgeld. Spendiere uns ein Käffchen, Schokoladenkuchen oder ein anständiges Rambazamba – alles ist möglich.

Aus dem hohen Norden Deutschlands hinaus in die Welt: 2011 zieht es Morten und Rochssare für zwei Jahre per Anhalter und mit Couchsurfing auf den südamerikanischen Kontinent. Genauso geht es nun weiter. Jetzt jedoch in die andere Richtung. Seit 2014 trampen die beiden auf dem Landweg von Deutschland nach Indien und weiter nach Südostasien. Es gibt noch viel zu entdecken.

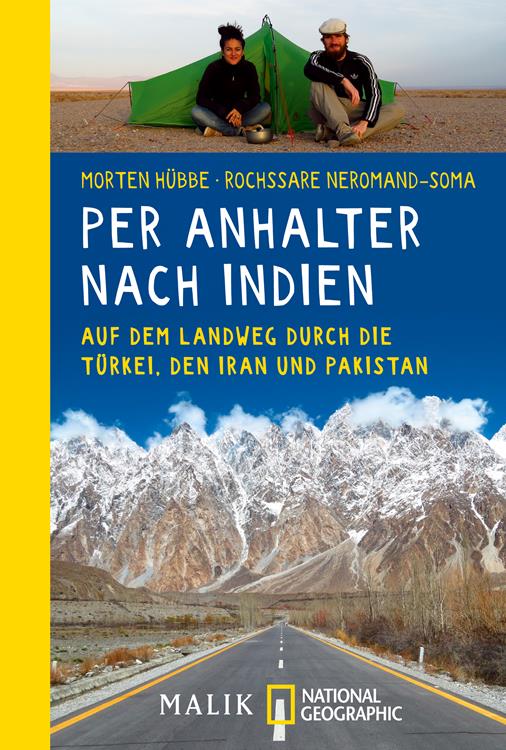

Von ihren Abenteuern und Begegnungen erzählen sie in ihren Büchern „Per Anhalter durch Südamerika“ und „Per Anhalter nach Indien“, jeweils erschienen in der National Geographic Reihe bei Malik.

Hallo ihr zwei,

vielen Dank für diesen interessanten Bericht! Sehr schön und intensiv geschrieben. Von den Konyak hatte ich zuvor noch nicht gehört (Getränkewitze spare ich mir an dieser Stelle).

Weiterhin gute Reise!

Stefan