Die Treppe hinab zur Subte, der U-Bahn in Buenos Aires, ist wie der hitzige Schlund eines Monsters. Aufgeheizte, feuchte Luft strömt aus ihm heraus und drückt gegen den eigenen Atem. Der Weg unter die Erde ist eine Ganzkörpererfahrung, die sich anfühlt wie der heiße Luftstrom eines Föhns im Hallenbad.

Die verbrauchte Luft treibt den Schweiß aus den Poren und ich frage mich oft, wie lange man hier unten eigentlich überleben könnte. Die Luft ist so schlecht, dass sie sich als unangenehmer Geschmack auf die Zunge legt. Wir drängen durch die schmalen Gänge, vorbei an schwitzenden Körpern. An der Decke hängen gigantische, in die Jahre gekommene Ventilatoren. Menschentrauben bilden sich darunter und geben sich der Illusion hin, dass die Luft dort etwas besser sei. Diese Narren. Ich zücke dagegen meinen Fächer − billiger Scheiß aus China − und gebe mich der Illusion hin, dass die Luft, die ich mir selbst zu fächere, besser sei. Ich Narr.

Die Fahrt in der Subte ist aufregend, denn im öffentlichen Nahverkehr in Buenos Aires gibt es keine Kapazitätsgrenze. Ein Abteil in der U-Bahn ist niemals zu voll. Immer passt noch jemand hinein. Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich in drei Monaten einen Sitzplatz ergattern konnte. Meistens bin ich irgendwo in den reihenähnlichen Gebilden eingeklemmt, die sich zwischen die parallel laufenden Sitzreihen schieben. Die Glücklichen mit Sitzplatz schauen konsequent zu Boden. Würden sie ihren Blick geradeaus richten, hätten sie eine denkbar unangenehme Aussicht auf die nur wenige Zentimeter entfernten Körperregionen der umstehenden Mitreisenden.

In der Subte ist Glück relativ

Als stehender Fahrgast habe ich dagegen drei Optionen: Entweder habe ich Glück und mein Gesicht ist nicht in den schwitzenden Nacken eines Mitfahrenden gedrückt; oder ich habe zumindest kein Pech und der Schweiß auf dem Nacken, in den mein Gesicht gedrückt wird, ist frischer Schweiß. Und wenn ich Pech habe? Naja. Wenn ich Pech habe, dann habe ich eben Pech. Meistens stelle mir in solchen Situationen vor, ich sei auf der Tanzfläche einer Schaumparty – nur ohne Schaum. In diesen Momenten wäre ich gern ein bisschen betrunken.

Ich stehe an der Station Diagonal Norte der Linie C Richtung Constitución und betrachte zahlreiche vom Schweiß glänzende und vom Stress der Großstadt müde Gesichter. Die Subte fährt langsam und laut ratternd ein. Sie ist brechend voll und ich bin überzeugt, dass die meisten Menschen die Subte hier verlassen. Doch ich irre mich. Durch die Schiebetür, an die ich mich mit knapp 30 anderen Personen dränge, steigt lediglich ein älterer Herr aus. Wahrscheinlich hat er Angst. Mit beiden Händen greife ich reflexartig meine Handtasche und gebe die Kontrolle über meine Bewegungen ab. Die Masse schiebt mich in die Subte. Große feste Brüste drücken sich von hinten gegen meine Schultern. Mein Gesicht vergräbt sich in einen schwitzenden Nacken. Ich habe Pech, schließe die Augen und atme so wenig wie möglich. In Gedanken singe ich: „Eisgekühlter Bommerlunder – Bommerlunder eisgekühlt…“.

„Es lo que hay“, pflegen die Porteños in solchen Situationen zu sagen. Es ist, wie es ist.

Urbane Gauchos in den Straßen von Buenos Aires

Wenn ich in Buenos Aires unterwegs bin, fahre ich auch oft mit den Colectivos, den Stadtbussen. Der nicht vorhandene Fahrplan sorgt ständig für Überraschungen. Nie bin ich gewiss, wirklich rechtzeitig an mein Ziel zu kommen. Ich glaube, das System des öffentlichen Nahverkehrs ist ein Grund dafür, warum „warten“ und „hoffen“ mit dem gleichen Wort ins Spanische übersetzt werden.

Ich stehe also an einer Bushaltestelle und warte und hoffe, dass bald ein Bus vorbeifährt. Die Informationen an der Bushaltestelle sind dürftig. Lediglich eine weiße Nummer am oberen Ende einer schwarzen Stange zeigt an, dass hier ein Bus halten könnte. Sonst nichts. Keine Uhrzeiten, kein Unterstand. Nur eine Zahl.

Nähert sich ein Bus, winke ich ihm mit der ausgestreckten Hand und hoffe, dass sich der Fahrer in einer so wohlwollenden Gemütslage befindet, dass er auf mein Zeichen reagiert. Das ist nicht immer der Fall. Die Busfahrer, Argentiniens urbane Gauchos, tun, was sie für richtig halten; und das ist nicht immer das, was auch ich für richtig halte. Sie fahren bereits los, während Passagiere noch einsteigen, fahren weiter, während Passagiere noch aussteigen oder halten aus Gründen, die nur ihnen bekannt sind, gar nicht erst an. Niemand kann erahnen, was in den Köpfen dieser oft grimmigen Männer vor sich geht. Als Asphalt-Gauchos sind sie keine Rechenschaft schuldig.

Meine Hand umfasst den äußeren Griff am hinteren Einstieg eines klapprigen, rostenden Busses. Der Gaucho hinterm Lenkrad drückt aufs Gaspedal. Ich ziehe mich mit aller Kraft in den fahrenden Bus und stolpere gegen einen Mitreisenden. Busfahren in Buenos Aires ist abenteuerlich.

Im Colectivo selbst werden keine Haltestellen angekündigt. Welche sollten das auch sein? Haltestellen haben keine Namen. Wer halbwegs zielsicher aussteigen möchte, verfolgt auf einem Stadtplan die Strecke des Busses und springt ins Freie, sobald sich das Gefühl einstellt, in der Nähe des Zielortes zu sein. Nachts oder bei Regen, wenn schmutzige Schlieren auf den Fensterscheiben den Blick nach draußen trüben, ist diese Technik natürlich wirkungslos.

Dass Buenos Aires von Einbahnstraßen durchzogen ist, macht Busfahren in der Stadt nicht leichter. Es ist durchaus üblich, dass die Wege zwischen zwei Stationen einer Linie wesentlich länger oder kürzer sein können, je nachdem, in welche Richtung man gerade unterwegs ist. Das ist besonders auf unbekannten Strecken irritierend und so suche ich aus dem überfüllten Bus hinaus die Straße immer wieder nach markanten Punkten ab, an die ich mich später hoffentlich einmal erinnern werde.

Im Gedränge des Busses gebe ich mich den kollektiven Bewegungen der Menschenmassen hin. Wie in der Subte ist auch hier frische Luft Mangelware. Immer mehr Menschen quetschen sich in den Bus. Der Fahrer gibt sich heute volksnah und hält an jeder Haltestelle. Ein paar Glückliche, die einen Sitzplatz ergattern konnten, recken ihre Köpfe aus den Fenstern. Sie atmen. Ich nicht. Und darüber könnte ich fluchen. Ich muss die Straße im Blick behalten und suche krampfhaft nach einer kleinen Lücke zwischen zwei Köpfen.

Dabei habe ich vollen Körperkontakt zu einem Heranwachsenden im lila T-Shirt und den passenden lila Sportschuhen. Mit einem nicht unerheblichen Kraftakt zieht der Junge seinen Arm aus dem Getümmel und bekreuzigt sich, weil wir gerade an einer Kirche vorbeigefahren sind. Seine Bewegungen verbleiben dicht am Körper, denn für ausladende Gesten ist kein Platz. Aber womöglich hat er recht. Etwas Beistand kann hier nicht schaden.

Wenn dir dieser Artikel gefallen hat und du gerne mit uns auf Reisen gehst, dann unterstütze uns doch mit einem kleinen Trinkgeld. Spendiere uns ein Käffchen, Schokoladenkuchen oder ein anständiges Rambazamba – alles ist möglich.

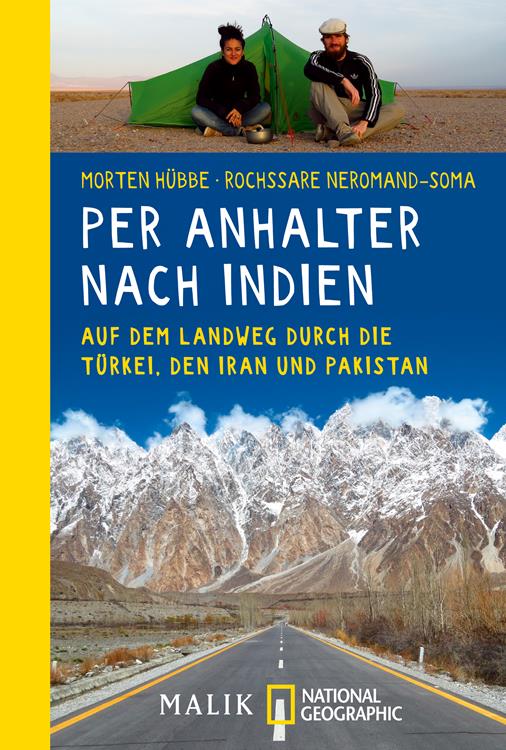

Aus dem hohen Norden Deutschlands hinaus in die Welt: 2011 zieht es Morten und Rochssare für zwei Jahre per Anhalter und mit Couchsurfing auf den südamerikanischen Kontinent. Genauso geht es nun weiter. Jetzt jedoch in die andere Richtung. Seit 2014 trampen die beiden auf dem Landweg von Deutschland nach Indien und weiter nach Südostasien. Es gibt noch viel zu entdecken.

Von ihren Abenteuern und Begegnungen erzählen sie in ihren Büchern „Per Anhalter durch Südamerika“ und „Per Anhalter nach Indien“, jeweils erschienen in der National Geographic Reihe bei Malik.