Seit einer Stunde stehen wir am argentinischen Straßenrand kurz hinter Rosario und warten auf einen gut gelaunten Lkw-Fahrer, der mit uns in seinem rollenden Zuhause Richtung Uruguay fährt. Ab und an hören wir aus den vorbeifahrenden Autos „Suerte“-Rufe. „Viel Glück“ wünscht man uns. Andere lachen über unser Schild mit der Aufschrift Uruguay und halten uns offenbar für komische Vögel.

Wir sind am Anfang unserer abenteuerlichen Reise per Anhalter durch Südamerika. Noch wissen wir nicht, auf was wir uns einlassen können und wollen. Noch haben wir keine Ahnung, dass es schwierig ist, über Grenzen zu trampen, weil niemand die Gefahr eingehen will, unsertwegen in Konflikt mit den Behörden zu kommen. Wir sehen nur die Strecke und uns trennen 370 argentinische Kilometer von Uruguay. Zu viel; ein anderes Schild muss her. Unser neues Ziel ist die Stadt Victoria. Es sind nur ein paar Dutzend Kilometer und schon nach wenigen Minuten haben wir Glück. Ein Camionero, ein Lastwagenfahrer, nimmt uns mit. Die Kabine seines Trucks sieht aus wie das Klischee einer Junggesellenwohnung. Überall liegen Kleidungsstücke wild durcheinander, es gibt einen Karton für Mate, Thermoskanne und Yerba, allerdings keinen für Abfall, weshalb Papier und Plastikfetzen den Boden bedecken. Wir sprechen über unsere Ziele, über Uruguay und was uns dort erwarten wird. José, der Fahrer, macht uns Hoffnung. „Uruguayer“, sagt er, „sind unsere kleinen Brüder. Die sind wie wir Argentinier; es wird euch gefallen“.

Für den nächsten Streckenabschnitt steigen wir in einen alten, rostigen Lastwagen. In die Jahre gekommen ist auch der Fahrer. Nach all der Zeit, in der die beiden zusammen über südamerikanische Straßen von Ushuaia bis nach Lima, von Valparaíso bis nach Montevideo fuhren, scheint eine Verbindung zwischen Mann und Maschine entstanden zu sein. Die Zähne des einen klappern wie die Türen des anderen und die schwarze Abgaswolke draußen ist ähnlich giftig wie die Fürze des Camioneros im Inneren. Letztere kommentiert der Alte mit den Worten: „was für ein Gestank“. Und so fahren wir durch die Weite des argentinischen Campos. Immer ein bisschen Glück im Gepäck, immer eine Überraschung erwartend. Kurz vor der Grenze endet unsere gemeinsame Fahrt.

Wer per Anhalter unterwegs ist, kommt an Orte, die andere Reisende normalerweise nicht sehen. Das klingt zunächst verlockend, kann aber auch frustrierend sein. Wer schon mal im uruguayischen Nichts zwei Stunden im kleinen Ort Cardoná auf eine Mitfahrgelegenheit warten musste, weiß, wovon wir sprechen. Doch auch aus dem Nichts führt ein Weg heraus. Unser Weg heißt Martín, ein 23-jähriger Lkw-Fahrer mit einem gepflegten und aufgeräumten Gefährt. Die Kabine ist so sauber, als wäre sie gerade erst im Werk zusammengesetzt. Martín lebt in Montevideo, sitzt hinterm Steuer, seitdem er denken kann und mag keine Argentinier. „Das sind alles Lügner, Heuchler und Egoisten“, sagt er – und sowieso sei in Uruguay alles besser, entspannter, angenehmer. Wir würden es schon sehen.

Montevideo, prekär und zurückhaltend

In Montevideo angekommen, bietet uns Mario eine Couch. Der 64-jährige Reiseführer hat allerdings schlechte Nachrichten. Anders als verabredet, dürfen wir nur eine Nacht bei ihm bleiben. Dafür serviert er uns Burger vom Grill und sitzt die halbe Nacht Zigarette rauchend mit uns in seinem Arbeitszimmer. Dort lernen wir Uruguay im Schnelldurchlauf kennen und je mehr wir über das Land erfahren, umso dichter werden die Rauchschwaden über unseren Köpfen. Mario weiß viel zu erzählen und lockert seine Zunge dazu mit einer Flasche Rotwein. Mario, der Reiseführer, ist nun Mario, der Geschichtenerzähler, dem wir durch die Urlaubsreisen der zurückliegenden Jahre folgen, bis wir seine Worte nicht mehr verstehen können und es Zeit fürs Bett ist.

Wir spazieren durch Montevideos Altstadt, die auf einer Landzunge liegend von drei Seiten vom Wasser umspült wird. Zwischen den Häusern blicken wir auf den Rio de La Plata oder den Hafen herab. Wind, Wellen und Sonne prägen die Stadt. Sie ist rau und umgeben von einer eigenen Melancholie. Es geschieht nicht viel auf den Straßen Montevideos, auch nicht um die kolonialen Gebäude, die das Stadtbild prägen. Montevideo ist eine Hafenstadt ohne Überheblichkeit. Erst recht im Vergleich mit der Metropole Buenos Aires am gegenüberliegenden Ufer des Rio de La Platas.

Die Hauptstadt Uruguays ist zurückhaltend freundlich, gemächlich im Alltag, skeptisch gegenüber allem, was schnelllebig daher kommt. Solange der Mate heiß ist, scheinen die Menschen hier nicht viel Veränderung zu benötigen. Über allem schwebt ein Hauch jener Zeit, in der Montevideo eine blühende Einwanderstadt war. Die historische Altstadt ist noch unberührt von millionenschweren Modernisierungsprojekten. Hier ist die Arbeiterklasse zu Hause. In urigen Kneipen und Bars klingt Tango über die Tresen. Wein und Bier stürzen durch die Kehlen derer, die in prekären Verhältnissen leben.

Prekär ist auch die Mole, die etwa einen Kilometer hinaus ins Wasser führt. Angler werfen Routen aus. Katzen blinzeln in die Sonne. Der Blick zurück ist das Panorama einer Arbeiter- und Einwandererstadt – grau, klobig, auf traurige Art charmant. Entlang der Ramblas, der lang gezogenen Uferpromenaden, klatschen die Wellen leicht an die Stadt. An den Wochenenden kommen die Menschen heraus aus den engen Gassen, um hier Seeluft zu atmen. Sie spüren den Wind, der ihnen aus der weiten Welt zuflüstert. Man kann auch so auf Montevideo blicken. Mehrere Parks befinden sich in der Altstadt. Hohe Palmen spenden Schatten. Hier steht das Teatro Solís, eines der ältesten und größten Theaterhäuser Südamerikas. Hier sitzt Mercosur, eine Handelsorganisation für den südamerikanischen Binnenmarkt, ähnlich der EU.

Landleben in Uruguay

Wir treffen uns mit Nico und Vero, die gemeinsam in einer kleinen Bude mitten in der Stadt wohnen und weil wir uns auf Anhieb gut verstehen, laden sie uns ein Veros Familie auf dem Land kennenzulernen. Es ist Muttertag und gemeinsam fahren wir mit dem Bus nach San Antonio, ein Dorf mit etwa 1500 Einwohnern. Es gibt einen Dorfplatz, eine Kirche und ein paar Häuser.

Veros Familie wohnt am Rand des Ortes, zwei staubige Straßen von der Dorfmitte entfernt. Hier ist alles Campo. Hinter dem Grundstück liegen Weiden und Felder. Wir betreten das Haus und befinden uns in einer urigen, dunklen Küche. Im großen Kamin knistert ein Feuer. Wie in den meisten Häusern in Uruguay gibt es auch hier keine Heizung und die Küche ist der einzige warme Raum des Hauses. Veros Vater und ihre zwei Geschwister Germán und Natalia sitzen am Tisch. Mate wird herumgereicht. Die Mutter wuselt dagegen durch die Gegend, schneidet, hackt, rührt, kocht, brät und bäckt, als gäbe es kein Morgen mehr. Sie lässt niemanden in ihre Nähe. Auch unser Hilfsangebot wird freundlich, aber bestimmt abgeschmettert.

Zur illustren Gesellschaft gesellen sich diverse Onkel und Tanten sowie Freunde der Familie. Seit über vier Monaten sind wir bereits in Südamerika und waren überzeugt, dass wir uns annähernd problemlos verständigen könnten. Aber das, was auf dem uruguayischen Land gesprochen wird, gibt uns Rätsel auf. Es ist ein Dialekt, in dem wir nicht erkennen können, wo ein Wort aufhört und das nächste beginnt. Wir brauchen Zeit, um zu erahnen, worum es in den Gesprächen geht.

Kurz vor dem Mittag beginnt das Essen. Zunächst serviert uns die Mutter Quiche, dann gibt es natürlich Asado – jede Menge gegrilltes Fleisch. Obwohl unsere Bäuche bereits voll sind, lässt es sich Veros Vater nicht nehmen weitere, wie er sagt, „kleine“ Fleischstücke zu verteilen. Seine Frau animiert ihn und uns: „Esst, esst reichlich, ihr könnt doch noch nicht satt sein“. Danach gibt es eine riesige Torte, gefüllt mit der uruguayischen Spezialität Dulce de Leche – einer Creme aus karamellisiertem Zucker. Später steht frisch gebackene Pizza auf dem Tisch und anschließend gibt es Gebäck und Kuchen. Vero hatte uns vor der Abfahrt zu ihren Eltern zwar gewarnt, aber dennoch hatten wir keine Vorstellung von dem, was uns erwarten sollte. So viel Essen auf einem Haufen haben wir noch nie gesehen.

Unterbrochen wird diese mehrstündige Fressorgie nur von einem wirkungslosen Verdauungsspaziergang. Gemeinsam mit Vero und ihrem Bruder Germán, der den Tag in einer ausgebeutelten Jogger verbringt, fahren wir ins Nachbardorf Santa Rosa und besuchen eine historische Getreidemühle, die als Genossenschaft geführt wird. Besonders stolz sind sie hier auf die Mahlwerke und Maschinen aus deutscher Produktion, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu den modernsten ihre Art gehörten.

Kurz vor Sonnenuntergang fahren zurück nach Montevideo. Germán, der mittlerweile die Jogger gegen einen Anzug getauscht hat, sitzt hinterm Steuer. Morgen früh arbeitet er wieder im Büro einer Bank und wir reisen weiter durch dieses angenehm unaufgeregte Uruguay.

Wenn dir dieser Artikel gefallen hat und du gerne mit uns auf Reisen gehst, dann unterstütze uns doch mit einem kleinen Trinkgeld. Spendiere uns ein Käffchen, Schokoladenkuchen oder ein anständiges Rambazamba – alles ist möglich.

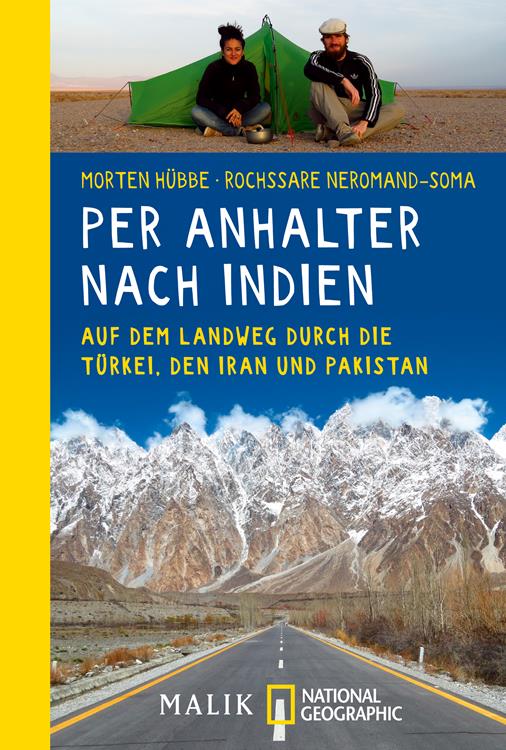

Aus dem hohen Norden Deutschlands hinaus in die Welt: 2011 zieht es Morten und Rochssare für zwei Jahre per Anhalter und mit Couchsurfing auf den südamerikanischen Kontinent. Genauso geht es nun weiter. Jetzt jedoch in die andere Richtung. Seit 2014 trampen die beiden auf dem Landweg von Deutschland nach Indien und weiter nach Südostasien. Es gibt noch viel zu entdecken.

Von ihren Abenteuern und Begegnungen erzählen sie in ihren Büchern „Per Anhalter durch Südamerika“ und „Per Anhalter nach Indien“, jeweils erschienen in der National Geographic Reihe bei Malik.