Obwohl wir im Spätherbst 2013 bereits fast zwei Jahre über den südamerikanischen Kontinent gereist waren, wussten wir nicht, ob wir uns Venezuela zutrauen sollten. Nach dem Tod des ehemaligen Präsidenten Hugo Chávez schien die Lage im Land lange Zeit kompliziert und für uns schwer einschätzbar. Dafür glühten unsere Ohren von Erzählungen aus der Gerüchteküche.

In Südamerika wird gern dramatisiert. Besonders „Gefahrensituationen“ sind oft so meisterhaft beschrieben, dass sie Hitchcock und King nicht besser formulieren könnten. Schon lange lächelten wir deshalb über Argentinier aus dem Süden, die zwar noch nie in Buenos Aires waren, uns aber mit weit aufgerissenen Augen weismachen wollten, dass man dort für lächerliche zehn Peso auf der Straße erstochen würde.

Wir lachten dann auch über Porteños, die erzählten, Buenos Aires sei nicht gefährlich, aber in Rio de Janeiro sollte man wirklich aufpassen. Später nickten wir Cariocas zu, die berichteten, dass in Rio zwar alles entspannt, aber das benachbarte Salvador ein wirklich gefährliches Pflaster sei. Doch auch im brasilianischen Salvador fühlten wir uns sicher. Angekommen in der angeblich gefährlichsten Stadt Südamerikas beschwichtigte man uns sanftmütig. In Salvador würde uns nichts zustoßen, solange wir kein Geld auf offener Straße zählten. Gefährlich seien überhaupt nur andere Länder.

Und nun also Venezuela.

Venezuela in der Gerüchteküche

Die unerfreulichen Gerüchte störten uns lange Zeit wenig, waren wir doch geografisch weit vom Karibikstaat entfernt. In Chile trafen wir die Couchsurferin Selva aus Venezuela, die uns dringend davon abriet, ihre Heimat zu besuchen. Es stimme sie traurig, aber momentan sei Venezuela für Touristen einfach nicht sicher. In Peru trafen wir Pawel. Er war gerade in Venezuela unterwegs und ebenfalls voller Mahnungen. Seine Geschichten machten uns stutzig. Pawel, ein trinkfester und unerschrockener Reisender, warnte besonders vor dem Norden Venezuelas. Dort, wo der Drogenschmuggel boomt, sei es wirklich lebensgefährlich. Er berichtete von nächtlichen Schüssen und einer Leiche mitten im Wohngebiet seiner Gastfamilie. Das Erschreckendste für Pawel: Niemand in der Nachbarschaft schien beeindruckt vom Geschehen.

In Ecuador wollte uns die alte Maria, der nur noch wenige Zähne im Mund blieben, beruhigen. Ihrer Meinung nach sei Venezuela nicht so gefährlich, wie alle behaupteten. Doch sicherheitshalber sollten wir dort mit niemandem sprechen. In Kolumbien glaubte Juan Carlos aus Cali, dass wir schon nach Venezuela reisen könnten, wir müssten nur immer „sehr schnell gehen“.

Je näher wir Venezuela kamen, umso handfester wurden die Informationen; oder auch nicht. Doch die Gefahr schien kalkulierbar. Was wir bräuchten, seien US-Dollars, denn mit US-Dollars könnten wir in Venezuela leben wie die Könige, hieß es. Noch ein Hinweis begegnete uns immer wieder: Die wahre Gefahr in Venezuela gehe von der Polizei aus, die korrupt und darauf spezialisiert sei, Touristen auszunehmen.

Ein weiteres Gerücht kriecht erst spät in unsere Köpfe, dröhnt dort aber mit voller Kraft. In Venezuela gäbe es kein Toilettenpapier. Versorgungsengpässe. Misswirtschaft. Obwohl wir nicht viel auf Gerüchte geben, packen wir vor dem Grenzübergang ein paar Rollen zusätzlich in unsere Rucksäcke.

Grenzübergang nach Venezuela

Wir sind im Norden Kolumbiens, kurz vor der Grenze zu Venezuela. Der nähst gelegene Grenzübergang Paraguachón gilt als extrem gefährlich, denn er soll sich im Gebiet der Drogenmafia befinden. Uns wird so oft von dieser Grenze abgeraten, dass wir tatsächlich überlegen, 700 Kilometer in den Süden zu fahren, um über den Grenzort Cúcuta nach Venezuela zu reisen.

An unserem letzten Abend in Kolumbien erreicht uns eine besorgte E-Mail von Selva. Sie findet unsere Idee töricht und wünscht trotzdem, dass uns nichts Ernstes geschehen möge. Zum Abschluss schreibt sie ein paar Hinweise: Wir sollten in Venezuela immer in Begleitung von Einheimischen sein und uns unter gar keinen Umständen allein im Land bewegen. Außerdem empfiehlt sie niemals unsere Kamera in der Öffentlichkeit zu zeigen und ab 16 Uhr nicht mehr das Haus zu verlassen. Selva ist krass.

Dann schickt sie noch einen Link, der den tagesaktuellen Schwarzmarktkurs für US-Dollar in Venezuela anzeigt. Gerade liegt er bei mehr als 50 Bolivares, während der offizielle Wechselkurs lediglich sechs Bolivares im Tausch anbietet.

Wir prüfen unsere Möglichkeiten und entscheiden uns doch für den Grenzübergang bei Paraguachón. Weil uns das Trampen hier nicht geheuer ist, steigen wir in einen Bus, der von Kolumbien bis nach Maracaibo, mehr als 100 Kilometer von der Grenze entfernt, fahren soll. Doch unsere Abfahrt gerät ins Stocken. Als wir endlich vom Parkplatz rollen, ist es bereits dunkel und erst weit nach Mitternacht erreichen wir die Grenze. Der kolumbianische Ausreisestempel kracht in unsere Pässe und dann werden wir auf eine kläglich beleuchtete Straße geschickt, die wir zu Fuß bis zum venezolanischen Grenzposten zurücklegen müssen. Zwielichtige Männer treten aus der Dunkelheit, bedrängen uns, wollen penetrant Geld wechseln. Straßenhunde schrecken auf, tapsen herüber. Es ist wie immer an den Grenzen Südamerikas.

In Venezuela überreichen quasselige Frauen den Wartenden die Einreiseformulare. Ein kräftiger Beamter stempelt mürrisch einen Pass nach dem anderen. Dann sitzen wir wieder im Bus und fahren durch die venezolanische Nacht bis zur ersten Polizeikontrolle. Ich freue mich beinahe auf die berüchtigten venezolanischen Gesetzeshütter, doch der junge Polizist lächelt nur unerwartet höflich.

Als wir Maracaibo erreichen, hält der Bus nicht am Busbahnhof, sondern auf einer Schnellstraße, etliche Kilometer außerhalb der Stadt. Wir sind die Einzigen, die hier aussteigen und fragen den Busfahrer nach dem Weg ins Zentrum. Zu Fuß sei das eine schlechte Idee, findet er. Es ist zwei Uhr morgens und wir tragen offensichtlich alles, was wir besitzen bei uns. Der Busfahrer macht ein betroffenes Gesicht, schaltet den Motor aus und sagt trocken: „Die bringen euch um“.

Fast eine halbe Stunde bemüht er sich, ein Taxi für uns anzuhalten und ignoriert dabei selbst das protestierende Gezeter der wartenden Passagiere. Wie denn die Taxis hier aussehen, frage ich, um zumindest so zu tun, als könne ich den hilfsbereiten Mann unterstützen. „Jedes Auto in Venezuela ist ein Taxi“, antwortet er knapp. Ich halte mich fortan zurück.

Schließlich haben wir Erfolg. Auf zerrissenen Lederpolstern juckeln wir in einem altersschwachen Auto schweigsam zum Busbahnhof. Alles wirkt hier in die Jahre gekommen. Die Geschäfte sind geschlossen. Niemand ist zu sehen. Neonröhren beleuchten einen spärlichen Warteraum. Männer liegen auf dem Boden oder haben es sich auf mehreren Sitzen bequem gemacht. Einige trinken, andere rauchen. Es herrscht Stille. Frauen oder Kinder sind nicht anwesend. Wir schleppen uns müde durch den Raum und werden dabei von sämtlichen noch geöffneten Augenpaaren beobachtet. Stilles Starren. Auf einem kleinen Fernseher oben in der Ecke läuft ein tonloses Baseball-Spiel.

Nachts in Maracaibo

Wir suchen ein öffentliches Telefon. Die Situation ist kompliziert, aber nicht aussichtslos. Unser Gastgeber Emanuel ist kurzfristig vereist, gibt uns aber die Telefonnummer seiner Schwestern, die wir auch jetzt mitten in der Nacht erreichen sollten. Wir müssen nur einen Taxifahrer mit Handy finden, der sich am Telefon den Weg erklären lässt. Klingt leicht.

Vor dem Busbahnhof umringen uns sofort mehrere Taxifahrer, die auf schnelles Geld hoffen. Als wir ihnen jedoch erklären, dass sie mit Einheimischen verhandeln werden und keine US-Dollar kassieren können, ziehen sie sich fluchend zurück. Etwas abseits finden wir einen Fahrer, der Bolivares akzeptiert. Doch als auch er merkt, dass er den Fahrpreis mit Einheimischen absprechen muss, schmeißt er uns unfreundlich wieder aus dem Wagen. So geht es eine Weile. Niemand möchte uns fahren. Mittlerweile ist es halb vier Uhr morgens.

Frustriert suchen wir ein Taxi auf den Straßen Maracaibos und missachten schon nach wenigen Stunden in Venezuela alle Ratschläge, die uns gutherzig mitgegeben wurden. Mitten in der Nacht laufen wir allein mit unserem Hab und Gut planlos durch eine uns unbekannte Stadt. Irgendwann hält ein gut gelaunter Fahrer. Sein Zustand ist nicht zu übersehen: sturzbetrunken. Doch er akzeptiert, um was wir ihn bitten und so steigen wir ein. In Schlangenlinien rasen wir lachend über eine vierspurige Fahrbahn durch die schwüle Nacht. Das heißt: Der Fahrer lacht. Wir sind panisch.

Zu unserer eigenen Überraschung kommen wir unbeschadet ans Ziel und werden schon auf der Straße von den Schwestern Salome und Genesis mit hinreißender Herzlichkeit begrüßt. Die Anspannung der letzten Stunden weicht, auch weil uns Cira, die Mutter der beiden jungen Frauen, wohlschmeckenden, eisgekühlten venezolanischen Rum in die Hände drückt. Wir haben uns von Gerüchten verrückt machen lassen, denke ich, und sehe kurz darauf im Badezimmer die verwaiste Stelle, wo eigentlich das Toilettenpapier hängen sollte.

Maracaibo, der Ruhrpott Venezuelas

Maracaibo ist eine Arbeiterstadt in der Region Zulia im Norden Venezuelas und vom ersten Augenblick fühlen wir uns an den Ruhrpott erinnert. Die Maracuchos sind laut und mit einer einladenden Herzlichkeit gesegnet. Sie sagen, was ihnen auf der Zunge liegt und das auf eine ungehobelt charmante Art. Ihr Dialekt ist im ganzen Land bekannt; ihr Schimpfwortrepertoire legendär.

Maracaibo ist auch hässlich und brütend heiß. Hier wird malocht. Der Arbeitgeber ist das schwarze Gold. Etwa zwei Drittel des in Venezuela geförderten Erdöls befinden sich hier unter dem Maracaibo-See, dem größten See Südamerikas. Die Maracuchos sind stolz auf sich und ihre Arbeit, denn in ihrem Selbstverständnis sind sie für die Erdölexporte und den theoretischen Wohlstand des Landes verantwortlich. Immer wieder bricht es stimmgewaltig aus ihnen heraus: im Auto oder in der Fußgängerzone, beim Einkaufen oder Spazierengehen. Wo sich lokale Folklore, die Gaita zuliana, aus Lautsprecherboxen in die stehende Hitze des Tages kämpft, singen sie inbrünstig mit. Ihre Musik behandelt stets die beiden wichtigsten Themen der Region: Liebe und Protest.

In Zulia flackert die Idee der Unabhängigkeit regelmäßig auf. Die Proteste der Ölarbeitergewerkschaften sind dabei eng mit der Familiengeschichte unserer Gastgeberinnen verknüpft. Der Vater der Familie war 2002 an einem erfolglosen Generalstreik der Gewerkschaften beteiligt und verlor daraufhin seinen Arbeitsplatz in einer Raffinerie. Anschließend durfte ihn auf Lebenszeit kein staatlicher Betrieb anstellen. Ein hartes Los in einem von der Regierung kontrollierten Wirtschaftssystem. Binnen weniger Tage verlor die Familie ihre Wohnung, während die Töchter das laufende Schuljahr abbrechen mussten. Nach langer Arbeitslosigkeit starb der Vater an einer Krebserkrankung.

Dass Hugo Chávez 2013 ebenfalls an Krebs stirbt, empfindet Cira als göttliche Strafe für einen Staatspräsidenten, der, so wie sie es sagt, ihrem Ehemann Krankheit und Tod brachte. Doch jetzt, nach Chávezˈ Tod, sei alles nur noch schlimmer. Der neue Präsident Nicolás Maduro macht sich in den Augen vieler Venezolaner täglich selbst zum Gespött. Er stolpert von einem Fauxpas zum nächsten und wirkt, als wären in seinem Schrank immer weniger Tassen vorhanden. So behauptete Maduro im Staatsfernsehen, dass Chávez, wiedergeboren als kleiner Vogel, Regierungstipps in sein Ohr gezwitschert hätte. Auch stürzt Maduro mit seinem markanten Schnauzbart vor laufender Kamera vom Fahrrad. Ein menschlicher Unfall, sagen die einen – totale Unfähigkeit, sagen die anderen. Bereits nach wenigen Monaten im Amt kursieren 10-minütige Videozusammenschnitte, die Maduros Lächerlichkeiten präsentieren.

An der Regierung lässt unsere Gastfamilie kein gutes Haar. Cira spricht von ihrer Angst, dass es in Venezuela bald wie auf Kuba sei und sie nur noch mit Essenmarken einkaufen könne. Schon jetzt mangelt es an vielem. Nicht nur Toilettenpapier ist knapp, sondern auch Grundnahrungsmittel wie Maismehl, Milch und Hühnchen.

Stundenlang stehen Menschen in Schlangen vor den Supermärkten, obwohl in den Regalen oft gähnende Leere herrscht. Die Stimmung ist gereizt, immer wieder kommt es zu Zankereien um letzte Lebensmittel. Auch unsere Gastgeberinnen sind bedrückt, sobald wir über Politik sprechen. Wir hören ihre Geschichten und können kaum etwas entgegnen. Die Gegenwart schmerzt.

Cira lebt mit ihren Töchtern Salome und Genesis seit ein paar Jahren in einer grauen Hochhaussiedlung. Die Klimaanlagen surren, denn draußen ist es unerträglich heiß. Breite, weiche Sofas bieten Gemütlichkeit. Ein kleiner Altar mit kitschigen Figuren steht in einer Ecke des Wohnzimmers. Hier laufe alles nur noch über Beziehungen, erzählen uns Genesis und Salome während des Frühstücks. Beide arbeiten für ein Versicherungsunternehmen. Genauso wie drei weitere Cousins und Cousinen. Der eine holt den anderen nach. So laufe es hier in Venezuela.

Lebensfreude und Mangelwirtschaft

Nach dem Frühstück reicht es mit den schweren Themen. Wir werden ins Auto eines Cousins gesetzt und weil es in Maracaibo schon am Morgen viel zu heiß ist, prosten wir uns mit Light Bier zu. Es wird nicht das letzte Mal sein. Wir machen einen Familienausflug. Wohin? Egal. In Kolonne fahren wir durch die Stadt, halten hier und dort, fahren zum See. Wir lachen, singen, albern umher. Die Herzlichkeit und Lebensfreude dieser Menschen im Schatten der gesellschaftlichen Probleme des Landes beeindrucken uns.

Nach einer Menge Bier und leckerem Essen schnappen wir uns die Oma und machen einen kleinen Stadtspaziergang. Das historische Zentrum Maracaibos ist baufällig, in der Innenstadt ragen seelenlose Betonsiedlungen mit dem Schick der 70er-Jahre in den dunstigen Himmel. Alles hier ist in die Jahre gekommen, aber nicht alt genug, um in der Schublade „Vintage“ Charme zu entwickeln. Die klapprigen Autos mit zerfledderter Rückbank wirken oft gammlig, aber selten nostalgisch und schon gar nicht cool. In der flimmernden Hitze befindet sich Maracaibo im stetigen Verfall.

„Man kann dabei zusehen, wie es mit dem Land bergab geht und trotzdem sind uns die Hände gebunden“, beschwert sich Cira, während sie mit uns über die Märkte der Stadt bummelt. Die staatlichen Produkte zu regulierten Preisen sind kaum noch zu finden. Auch langes Warten bringt nichts, wenn die Regale leer sind. Supermärkte erhalten keine Waren, denn für sie bestimmte Lieferungen werden abgefangen und zu Dollarpreisen auf dem Schwarzmarkt verkauft.

Vieles, was wir noch kaufen könnten, wird im Wechselkurs des Schwarzmarktes angeboten, der zehn Mal höher liegt als der offizielle Wechselkurs. Wer mit US-Dollars nach Venezuela reist, ist auf dem Schwarzmarkt nicht zehn Mal reicher, aber wer keine US-Dollars hat, ist hier zehn Mal ärmer und kann sich nur leisten, was staatliche Supermärkte anbieten; und das wird immer weniger.

Wenn dir dieser Artikel gefallen hat und du gerne mit uns auf Reisen gehst, dann unterstütze uns doch mit einem kleinen Trinkgeld. Spendiere uns ein Käffchen, Schokoladenkuchen oder ein anständiges Rambazamba – alles ist möglich.

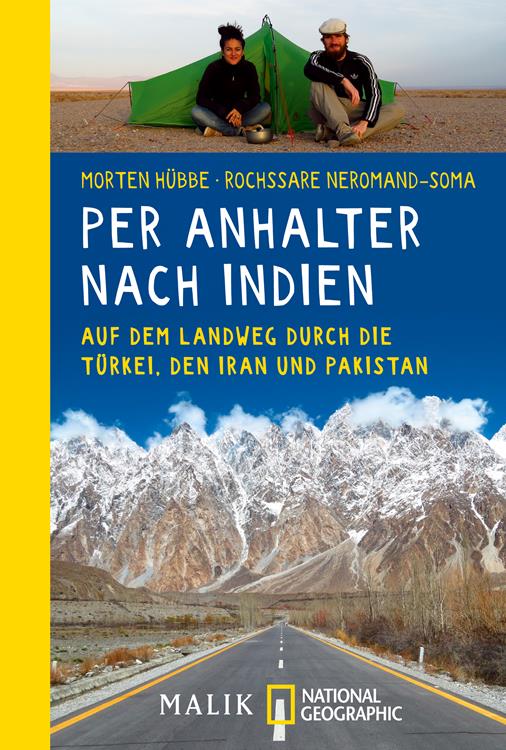

Aus dem hohen Norden Deutschlands hinaus in die Welt: 2011 zieht es Morten und Rochssare für zwei Jahre per Anhalter und mit Couchsurfing auf den südamerikanischen Kontinent. Genauso geht es nun weiter. Jetzt jedoch in die andere Richtung. Seit 2014 trampen die beiden auf dem Landweg von Deutschland nach Indien und weiter nach Südostasien. Es gibt noch viel zu entdecken.

Von ihren Abenteuern und Begegnungen erzählen sie in ihren Büchern „Per Anhalter durch Südamerika“ und „Per Anhalter nach Indien“, jeweils erschienen in der National Geographic Reihe bei Malik.