Die Nacht war kurz. Zu kurz, wenn ich meinem Spiegelbild Glauben schenke. Am frühen Morgen stehen wir mit Gwendel, dem französischen Ukulelespieler, an der Straße nach Erzurum. Es ist bitterkalt und trotz Pullover und Jacke, trotz Wollmütze und Handschuhen, zittern wir erbärmlich. Wir zittern so stark, dass wir sogar die Müdigkeit aus den Gliedern schleudern.

Gemeinsam wollen wir Trabzon verlassen. Wir reisen weiter in den Nordosten der Türkei bis nach Kars. Gwendel ist auf dem Weg ins Nachbarland Iran. Am Straßenrand warten wir nur wenige Minuten, bis ein PKW hält. In seinem Inneren sitzt eine dreiköpfige Familie, die uns neugierig betrachtet und uns eine Mitfahrt anbietet. Damit wir uns auf der Rückbank ausbreiten können, krabbelt der achtjährige Sohn nach vorne auf den Beifahrersitz und macht es sich dort zusammen mit seiner Mutter bequem.

Der Weg nach Kars

Wir fahren durch die Berge ins 270 Kilometer entfernte Erzurum. Schon nach wenigen Minuten blättert Gwendel in einem kleinen Notizbuch und liest in gebrochenem Türkisch langsam Sätze wie „Das Wetter ist schön.“, „Ich komme aus Frankreich.“ „Die Türkei ist ein tolles Land.“ Seine Worte sind zusammenhanglos, aber sie hinterlassen Eindruck. Die wenigen Fetzen türkischer Sprache genügen, damit uns die Familie augenblicklich in ihr Herz schließt.

Gwendel ist für den Moment der Liebling im Auto und auch wir profitieren von der Strahlkraft seiner wenigen türkischen Worte. Uns werden Pistazien und Orangen gereicht und schon bald machen wir eine erste Çay-Pause am Straßenrand. Vor uns breitet sich ein phantastisches Panorama der schneebedeckten Gipfel des Pontischen Gebirges aus. Aus einer Thermoskanne fließt der starke Tee in kleine Plastikbecher, an denen wir unsere vor Kälte steifen Hände wärmen.

Nach etwa vier Stunden gemeinsamer Fahrt erreichen wir die Umgehungsstraße von Erzurum. Hier verabschieden wir uns von unserer Mitfahrgelegenheit und stehen an einer leeren, grauen Straße unter einem ebenso grauen Himmel. Verschneite Felder liegen vor uns. Dahinter erhebt sich das schneebedeckte Gebirge. Weiß und grau, mehr gibt die Landschaft nicht her.

Mit uns stehen ein paar Lkws am Straßenrand und wie es der Zufall will, fahren sie alle bis zur iranischen Grenze. Ein Glücksfall für Gwendel. Es ist Ahmet, ein freundlicher, junger Mann, der uns als erstes eine Mitfahrgelegenheit in seinem Lastwagen anbietet. Zusammen klettern wir in die Fahrerkabine und fahren etwa eine Stunde bis ins 85 Kilometer weiter östlich gelegene Horasan.

Ahmet ist sehr gesprächig und wenn sich sein Redefluss nicht gerade über uns ergießt, dann quasselt er in sein Telefon, das fast nie seine Hand verlässt. Währenddessen durchschneidet die Schnellstraße eine kahle, weiße Winterlandschaft. Es sind nur wenige Grad über dem Gefrierpunkt. Im Inneren der Fahrerkabine strömt warme Luft aus den Heizungsöffnungen und aus einer großen Thermoskanne trinken wir wieder einmal heißen, gesüßten Çay.

Als wir Horasan erreichen, lässt es sich Ahmet nicht nehmen mit uns zu Mittag zu essen. An einem Straßenrestaurant bestellt er für jeden von uns eine fettige Suppe mit undefinierbarer Einlage. Dazu stellt uns der Wirt eine riesige Plastikkiste voller Weißbrotscheiben auf den Tisch. Wir machen es Ahmet gleich, zerreißen das Brot und werfen es in die Suppe, wo es sich mit Fett vollsaugt. Dann löffeln wir die Brotsuppe und eine wohlige Wärme strömt durch unsere Körper.

Nach dem Essen verabschieden wir uns von Gwendel. Er reist mit Ahmet weiter in Richtung Süden nach Doğubeyazıt und von dort in den Iran. Wir trampen dagegen nach Osten. Noch liegen 120 Kilometer zwischen uns und unserem Ziel Kars. Doch die Straße ist leer, grau und kalt. Die Suppe wärmt uns nicht lange und schon bald zittern wir wieder am ganzen Leib. Der Winter umklammert uns fest.

Doch wie überall in der Türkei können wir uns auch diesmal auf Hilfe verlassen. Emre ist es, der uns aus der Kälte rettet. Die Heizung in seinem Kleinwagen läuft auf höchster Stufe und es dauert nur ein paar Minuten, bis wir die Kälte abschütteln. Dann erzählen wir von unserer Reise und Emre ist ein begeisterter Zuhörer. Dass wir von Deutschland bis nach Kars per Anhalter fahren und noch viel weiter wollen, macht uns in seinen Augen zu richtigen Abenteurern.

Skifahren in Kars

Im Gegenzug erzählt er uns von seiner Familie, zeigt Fotos seines vierjährigen Sohnes. Emre arbeitet als Buchhalter in Kars, verbringt aber so viel Zeit wie möglich in den Bergen. Er ist begeisterter Wanderer und Skifahrer und so lässt er es sich auch nicht nehmen uns auf halber Strecke nach Kars sein Skigebiet zu zeigen. In Sarıkamış, 70 Kilometer von Horasan entfernt, biegen wir von der Hauptstraße ab und folgen schmalen Serpentinen bis hinauf zu den nahegelegenen Pisten.

Als wir im Skigebiet eintreffen, senkt sich die Sonne bereits gen Horizont, doch die Pisten sind noch immer voll. Junge Männer und Frauen jagen auf ihren Skiern die Hänge hinab. Über ihren Köpfen führt ein Lift den Berg hinauf. Kinder rodeln auf Plastikschalen und Holzschlitten über den pulvrigen Schnee und dick eingepackte Menschen stehen in großen und kleinen Gruppen im Auslaufbereich der Pisten, wo sie sich fröhlichem Geschwätz hingeben.

Wir schlendern vom Parkplatz zum Vereinshaus des Skiclubs. Auf dem Weg sausen immer wieder Skifahrer an uns vorbei und ich frage mich, wie oft hier eigentlich Menschen ineinander prallen. Im Clubhaus schüttelt Emre viele Hände. Man kennt sich. Weiche, abgenutzte Polstermöbel stehen vor einer großen Fensterfront, die auf die Piste hinaus zeigt. Dahinter befinden sich eine Bar und einige kleine Sitzgruppen.

Wir lassen uns in schweren Sesseln nieder und ein Kellner in dunkler Weste serviert uns unaufgefordert Çay. Um uns verkehrt die gehobene Gesellschaft der Provinz. Faltige, stark geschminkte Gesichter ragen aus teuren Daunenjacken heraus.

Als wir unsere Teegläser geleert haben, ist die Sonne bereits hinter dem schneebedeckten Gipfelhorizont verschwunden. Die Pisten schließen und auch wir machen uns auf den Weg. Die letzten Kilometer bis nach Kars betrachten wir im Scheinwerferlicht. Gegen 18 Uhr erreichen wir unser Ziel auf einer Höhe von 1.768 Metern.

Kars und die winterliche Melancholie

Kars ist eine massive, eine melancholische Stadt. Graue, verwaschene Gebäudeklötze stehen sich gegenüber. Vergilbte und von Feuchtigkeit gezeichnete Wände lehnen sich traurig aneinander. Zwischen ihnen führt ein Netz aus rutschigen Wegen, Gassen und Straßen. An den Rändern vereister Gehwege sammelt sich das wenige Schmelzwasser, das sich aus dem festen Aggregat befreien konnte. Schmutzig siecht es durch die Stadt, führt Staub und Kies und manch anderen Unrat mit sich – Rinnsale, in deren Brackwasser sich die Stadt spiegelt.

Wir befinden uns in einem der äußeren Zipfel der Türkei. Von hier sind es 65 Kilometer nach Georgien und lediglich 45 Kilometer bis an die armenische Grenze. In den vergangenen Jahrhunderten regierten in der Region mal armenische Könige, dann stand sie unter seldschukischer Herrschaft. Später kamen die Mongolen und die Osmanen. Sie alle plünderten sich durch die Stadt, zerstörten Kars mehrfach. Auch die Armeen des russischen Zaren standen zwischen 1807 und 1878 gleich vier Mal vor den Toren Kars` und nahmen die Stadt bis zum Ende des Ersten Weltkrieges unter ihre Kontrolle. Anschließend wechselte Kars noch einmal von russischer in osmanische und weiter in armenische Gewalt, bis sie nach vielen blutigen Kämpfen wieder unter osmanische Herrschaft geriet.

Von all dem Hin und Her ist vor allem der russische Einfluss erhalten geblieben. Festgehalten in Stein und Beton zieht er sich als architektonischer Stil durch die Stadt. Betont kantig stehen die Gebäude in Reih und Glied. Eine Parade aus grauen Quadern. Geometrische Formen, funktional und nüchtern und doch mächtig, massiv, gewaltig, gradlinig. Der bolschewistische Eindruck lässt sich nicht verhehlen. Die Architektur ist eine Demonstration von Stärke, wie eine geballte Faust auf dem Tisch. Prächtig oder elegant ist das nicht, aber eindrucksvoll allemal.

Wir treffen Osman in seiner großen Wohnung in einem langegezogenen Mehrparteienhaus. Die Küche ist der einzige geheizte Raum. In einem Kessel köchelt Wasser auf dem Gasherd und wartet nur darauf pfeifend die Siedetemperatur zu erreichen. Ein Caydanlik, eine zweiteilige türkische Teekanne, steht auf dem Küchentisch und Osman schenkt uns starken, dampfenden Çay ein. Dabei gießt er zunächst aus dem oberen Behälter Tee in ein Glas, der so stark ist wie kolumbianischer Kaffee und verdünnt diesen dann mit heißem Wasser aus der unteren Kanne.

Draußen beginnt es zu schneien. Leise Magie schwebt über den Gassen. In dicken Flocken sinkt sie vom Himmel, rein und leicht, legt sich langsam wie ein weiches Tuch über die Stadt. Wir schlürfen unseren Çay. Das heiße Getränk wärmt uns von innen, steigt bis in den Kopf, wo sich Müdigkeit breit macht.

Osman ist ein ruhiger, angenehmer Junggeselle. Seit zwei Jahren lebt er in Kars und arbeitet als Lehrer an einer der staatlichen Schulen. Versetzt vom Schulamt ist Osman nicht unbedingt freiwillig hier. Das Wetter, die Abgeschiedenheit in der Provinz – Osman arrangiert sich, doch die Stadt bereitet ihm nur wenig Freude. Viel lieber wäre er in Istanbul oder Izmir, in Adana oder Antalya – dort, wo das Leben in einem schnelleren Rhythmus tanzt.

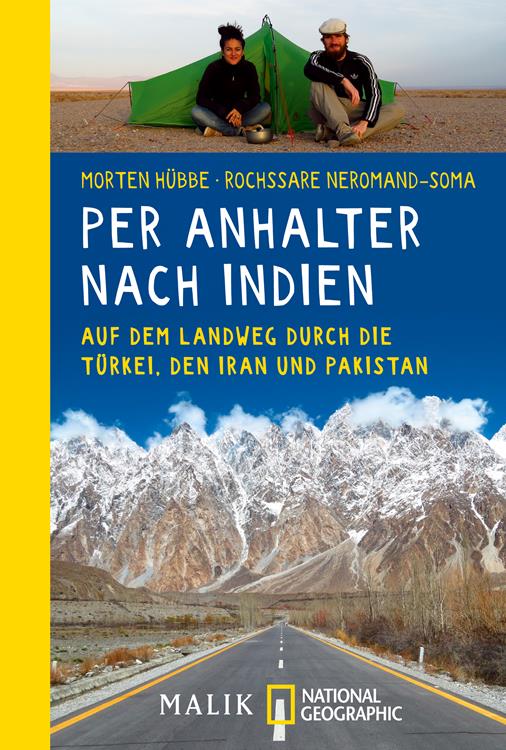

Wenn ihr unsere Abenteuer und Geschichten gerne auf Papier lesen wollt, dann schaut doch mal hier:

In unserem Buch Per Anhalter nach Indien erzählen wir von unserem packenden Roadtrip durch die Türkei, den Iran und Pakistan. Wir berichten von überwältigender Gastfreundschaft und Herzlichkeit, feiern illegale Partys im Iran, werden von Sandstürmen heimgesucht, treffen die Mafia, Studenten, Soldaten und Prediger. Per Anhalter erkunden wir den Nahen Osten bis zum indischen Subkontinent und lassen dabei keine Mitfahrgelegenheit aus. Unvoreingenommen und wissbegierig lassen wir uns durch teils kaum bereiste Gegenden in Richtung Asien treiben.

2018 Malik, Taschenbuch, 320 Seiten

Türkische Küchenfolklore

Gemeinsam schauen wir hinaus in den Schnee, unsere Spiegelbilder im Fensterglas schlürfen weiter den dampfenden Çay. Unerwartet knarrt die Wohnungstür im Haus und Şeref, Osmans Mitbewohner, tritt ein. Mit ihm pfeift scharfer Wind um die Ecken, hinein in den Flur und bis in die Küche. Ein eisiger Schauer zieht meinen Rücken hinab.

Şeref arbeitet in der Stadtverwaltung. Auch er ist nach Kars versetzt worden, doch anders als Osman ist Şeref gerne hier. Er wuchs in einem Dorf, nur wenige Kilometer von Kars entfernt auf und freut sich nun ganz nah seiner Heimat arbeiten zu können. Wenig später meldet sich Mustafa an. Er ist Osmans bester Freund in der Stadt und arbeitet mit unserem Gastgeber an der gleichen Schule – als Sozialarbeiter.

Gerade jetzt im Winter verbringen sie viele gemeinsame Nachmittage Çay trinkend zusammen in Osmans Küche. Zu fünft machen wir es uns um den großen Esstisch bequem, erzählen vom Leben, vom Reisen, von Wünschen und Träumen. Doch schon bald verabschiedet sich Osman. In wenigen Minuten beginnt ein Elternabend an seiner Schule und Osman hat einige Gespräche zu führen, wie er uns augenzwinkernd zu verstehen gibt.

Wir bleiben mit Şeref und Mustafa in der Küche zurück. Die beiden jungen Männer musizieren für uns. Mustafa spielt seine cremefarbene Gitarre und Şeref zupft eine Bağlama, ein traditionelles Saiteninstrument, das sowohl in der türkischen, kurdischen, armenischen, aserbaidschanischen und afghanischen Folkloremusik verwendet wird.

Zusammen spielen sie ruhige, melancholische Melodien, die nach Weite, nach Steppe und nach Freiheit klingen. Dabei scheint die Bağlama das zum Instrument gewordene Kars zu sein. Auch die Stadt vereint viele kulturelle Einflüsse, nicht nur von Russen und Türken, sondern auch von Kurden, Azaris und Turkmenen. Sie alle tragen ihren Teil zur besonderen Atmosphäre der 80.000 Einwohner zählenden Stadt bei.

Später am Abend kehrt Osman vom Elternabend zurück. Gemeinsam trinken wir einen letzten Çay, bevor wir uns in einem kühlen Schlafzimmer unter dicke Decken zurückziehen. Am nächsten Morgen verlassen wir alle zusammen das Haus. Osman macht sich auf den Weg zur Schule, wir laufen unter einem klaren, blauen Himmel an den Stadtrand, von wo wir bis nach Ani, der ehemaligen Hauptstadt eines längst untergegangenen armenischen Königreiches, trampen wollen.

An der Umgehungsstraße angekommen ist es an älteres Rentnerpaar, das uns in ihrem klapprigen, altersschwachen Wagen für einige Kilometer mitnimmt. Im Inneren rattert, rasselt und rüttelt das Auto vor sich hin. Alles scheint sich aus den vorgesehenen Befestigungen lösen zu wollen. Die Scheiben beschlagen in der morgendlichen Kälte und selbst dauerhaftes Wischen sorgt für keine bessere Sicht.

Bereits nach drei Kilometern erreichen wir den Abzweig nach Ani, wo wir uns von den beiden Rentnern verabschieden. Schneebedeckte Felder säumen die Straße, im Hintergrund erheben sich die weißen Gipfel des Pontischen Gebirges. An der Kreuzung steigen wir zu zwei Männern in einen Transporter.

Ani, die untergegangene Metropole

Gemeinsam schaukeln wir die verbleibenden 50 Kilometer bis nach Ani hoch über der Landstraße durch die Steppe. Nach etwa einer Stunde steigen wir im kleinen Dorf Ocaklı aus. Nur ein paar Häuser befinden sich entlang der Straße. Hühner und Kinder flattern gleichsam aufgeregt zwischen den Gebäuden hin und her. Ein winziges Geschäft verkauft Zigaretten und andere Kleinigkeiten des täglichen Bedarfs.

Hinter dem Dorf erheben sich die gewaltigen Stadtmauern einer im Sturm der Geschichte untergegangenen Metropole: Ani. Auf einem Plateau an der türkisch-armenischen Grenze liegen die architektonischen Überreste dessen, was einst eine der bedeutendsten Städte der Welt war. Heute verlieren sich die Ruinen in dem weiten Grasland. Ihre verfallene Anmut wirkt gespenstisch und lässt doch erahnen, welche Bedeutung Ani einmal besaß.

Um das Jahr 1000 ist Ani eine der größten Metropolen der Welt. Damals leben hier etwa 100.000 Menschen. Ani, im 10. Jahrhundert Hauptstadt des Königsreichs der Bagratiden, eine der ältesten Herrscherdynastien aus dem Kaukasus, ist so mächtig und beeindruckend wie Konstantinopel zur gleichen Zeit.

Unter armenischer Herrschaft gilt Ani als Stadt der 1001 Kirchen. Doch während die Stadt am Bosporus allen Wirren trotzt, verliert Ani Glanz und Ansehen, bis sie gänzlich in Vergessenheit gerät. Heute peitscht der Wind über eine weite Fläche, die einmal von Händlern, Adligen und Reisenden entlang der Seidenstraße mit umtriebigem Leben erfüllt wurde.

Viele Herrscher übernehmen nacheinander die Stadt, die sich heute direkt an der Grenze zwischen der Türkei und Armenien befindet. Die Byzantiner sind hier, die Seldschuken und georgische Könige. Erst die Mongolen beenden im 13. Jahrhundert den ständigen Machtwechsel. Sie plündern Ani und überlassen die Stadt nach einem schweren Erdbeben 1319 ihrem Schicksal. Seitdem bröckeln Anis Prachtbauten vor sich hin. Die Stadt verfällt.

Die Handelswege umgehen Ani, das dem Verlust seines Wohlstands tatenlos zusehen muss. Die Einwohnerzahl sinkt stetig bis 1735 die letzten Verbliebenen, armenisch-katholische Mönche, die historischen Mauern verlassen. Ani ist nun eine Geisterstadt.

Morbider Charme einer gefallenen Weltstadt

Heute stehen eingestürzte und verwitterte Ruinen verstreut auf dem felsigen Hochplateau. Es sind die Überreste der vielen ehemaligen Kirchen, Kapellen und Kathedralen der Stadt. Einige Gebäude bestehen nur noch aus Grundmauern und Mauerresten. Andere, obwohl verwittert und von der Zeit gezeichnet, befinden sich noch immer in erstaunlich gutem Zustand.

So wie einst Priester und Gläubige treten auch wir durch massive Toröffnungen und schreiten durch religiöse Hallen und Kirchenschiffe. Die Mauerreste von mehr als einem halben Dutzend Gotteshäusern recken sich noch immer in die Höhe. Sie verweigern sich dem nicht aufzuhaltenden Niedergang. Es sind die letzten Anzeichen einer einst prächtigen Stadt.

Vor dem Hintergrund des Kleinen Kaukasus, dessen schneebedeckte Gipfel drüben in Armenien den Horizont bilden, erzählen die Ruinen vom Untergang einer stolzen Metropole. Vor Jahrhunderten, als hier Waren aus allen Himmelsrichtungen eintrafen und Ani in Glanz und Wohlstand kleideten, muss die Stadt mächtigen Eindruck auf jeden Neuankömmling gemacht haben. Ein Labyrinth aus Gassen und Straßen, hunderte Händler, tausende Güter und dazwischen die mächtigen Symbole armenisch-orthodoxen Glaubens.

Kathedralen und Kirchen, die stolz und erhaben über alle anderen Gebäude hinaus reichen. Damals patrouillieren Soldaten auf dem Löwentor, dem Eingang zur Stadt, und entlang der massiven Schutzmauern, Adlige vergewissern sich des göttlichen Beistandes durch Spenden an Priester und Bischöfe, Reisende, Gaukler, Marktschreier, voll beladene Lasttiere und Holzkarren verengen die Wege, ein stetes Gewusel erfüllt die Stadt.

Jetzt ist es in der Anlage beinahe unheimlich still. Allein in der nahen Schlucht gurgelt der Grenzfluss Achurjan in seinem Bett, doch sein Klang schafft es kaum bis hinauf in die verlassene Stadt, die nun nichts weiter als eine grasbewachsene Ebene und eine paar verwitterte Mauern offenbart.

Markierte Wege, die mit Steinen und Geröll übersät sind, führen von einer Ruine zur nächsten durch die alte Stadt. Vielleicht schritten einst die Bewohner Anis auf denselben Wegen durch die Gassen. Seit damals im zwölften Jahrhundert, als sie mit ehrfürchtigem Blick an den vielen Kirchen und der Kathedrale vorbei schlichen und demütig das Kreuz vor der Brust schlugen, sind viele Gebäude der Zeit zum Opfer gefallen. Von den ehemaligen Symbolen christlicher Vorherrschaft sind lediglich ein paar mystisch anmutende Ruinen übrig geblieben.

Die Überreste der Erlöserkirche erheben sich zu unserer Rechten. Gleich drei Kirchen des Heiligen Georg befinden sich hier. Aus verschiedenen Jahrhunderten stammend, sind sie im Verfall doch alle gleich. Die Kathedrale aus dem späten zehnten Jahrhundert, einst das höchste Gebäude der antiken Stadt, wechselt mit den Herrschern auch ihre Bestimmung. Unter den muslimischen Seldschuken wird sie zur Moschee umgebaut, während spätere christliche Eroberer sie wieder zur Kirche zurückführen. Doch nicht nur die Überreste von Kirchen befinden sich hier. Auch die Ruine einer Moschee und die Reste eines zoroastrischen Feuertempels gehören zur Anlage.

Zwischen all den verfallenen, offen liegenden Mauern spazieren wir über die vom Wind gepeitschte Anlage. Ani ist schon lange keine Metropole mehr. Verlassen und verwittert bietet sie dennoch eine beeindruckende Kulisse. Immer wieder versuche ich mir vorzustellen, wie es hier einst zuging, als Ani voller Leben war, voller Handel, voller Gewühl und zu den bedeutendsten Städten der Welt zählte. Doch gibt meine Phantasie nur Bilder mittelalterlicher Städte Europas wieder. Wie nah sie an die Realität des alten Ani heran kommen, vermag ich nicht zu sagen. Gut zwei Stunden bummeln wir durch die Anlage, bevor wir uns auf den Weg zurück nach Kars machen.

Kars und der Bratapfel

Entlang der einzigen Straße herrscht die gleiche einsame stille Atmosphäre wie in Ani. Zwischen den brach liegenden Feldern, sehen wir nur ab und zu ein Bauernhaus. Manchmal stapfen schnurrbärtige Männer in Cordhosen und Gummistiefeln über den gefrorenen Matsch ihrer Höfe, hier und da bellt ein Hund, Hühner flattern um einen Misthaufen. Doch die meiste Zeit sind wir allein.

Die Straße führt scheinbar endlos geradeaus und lediglich ein knatternder, knallender Traktor benutzt für einen Augenblick den Asphalt mit uns, bevor er auf einen nahen Feldweg abbiegt und weiter über den Acker rumpelt.

Der Tag ist bereits weit vorangeschritten, die Sonne senkt sich dem Horizont und es wird von Minute zu Minute kälter. Zwei Stunden laufen wir entlang der einsamen Straße. Dann, als wir schon lange durchgefroren und zitternd auf eine glückliche Fügung warten, erblicken wir weit hinter uns ein Auto, das sich langsam nähert und bald einem Kleinbus gleicht.

Es ist der einzige Transport zwischen den umliegenden Dörfern und zusammen mit den übrigen Insassen quetschen auch wir uns in das Gefährt. Leises Stimmengewirr umgibt uns. Mindestens ein Dutzend Augenpaare haftet minutenlang auf uns. Für die übrigen Passagiere sind wir so exotisch, wie es die Ruinen von Ani für uns sind. Ungefähr eine halbe Stunde fahren wir mit dem Bus, bis er uns zwanzig Kilometer vor Kars zurück auf die Straße befördert.

Gerade sinkt die Sonne hinter den Horizont und noch immer haben wir einen weiten Weg vor uns. Doch in der frostigen Kälte des beginnenden Abends haben wir Glück. Eine Familie in ihrem Kleinwagen bietet uns für die letzten Kilometer eine Mitfahrgelegenheit an. So wie Osman, unser Gastgeber, ist auch der Fahrer des Kleinwagens Lehrer in Kars. Mit seiner Frau und Tochter kommt er gerade von einem Besuch bei seinen Eltern auf dem Land zurück.

Gemeinsam fahren wir nach Kars und während wir uns auf der Rückbank mit Selma, der Tochter, unterhalten und sie uns von ihrer anstehenden Geschichtsprüfung erzählt, erreichen wir unser Ziel im Dunkel der Nacht. In Osmans warmer Küche wartet bereits heißer Çay auf dem Herd. Durchgefroren lassen wir uns am Küchentisch nieder und als das Blut in unseren Adern wieder zu pulsieren beginnt, machen wir das, was wir eigentlich in jeder Winternacht machen sollten. Wir füllen Äpfel mit Rosinen und Butter – weil wir kein Marzipan finden können – und garen sie im Backofen, bis ein köstlicher Duft durch die Küche zieht. Mit Çay und Bratäpfeln, deren warmes, weiches Fruchtfleisch an unseren Gaumen schmilzt, fühlen wir uns selig und sind an Osmans Küchentisch längst daheim geworden.

Literatur im Vorbeigehen

Der Autor selbst dazu: „Ich wollte einen politischen Roman schreiben und alle Hauptkräfte der Türkei fand ich in Kars: Islamisten, türkische Nationalisten, kurdische Nationalisten, Kirche, Armee, verschiedene ethnische Gruppen und auch islamistische Fundamentalisten. Deshalb habe ich meine Geschichte in genau dieser Stadt angesiedelt.“

Wenn ihr noch weiter in das winterliche Kars eintauchen wollt, schnappt euch Pamuks Schnee und einen gemütlichen Sessel.

Wenn dir dieser Artikel gefallen hat und du gerne mit uns auf Reisen gehst, dann unterstütze uns doch mit einem kleinen Trinkgeld. Spendiere uns ein Käffchen, Schokoladenkuchen oder ein anständiges Rambazamba – alles ist möglich.

Aus dem hohen Norden Deutschlands hinaus in die Welt: 2011 zieht es Morten und Rochssare für zwei Jahre per Anhalter und mit Couchsurfing auf den südamerikanischen Kontinent. Genauso geht es nun weiter. Jetzt jedoch in die andere Richtung. Seit 2014 trampen die beiden auf dem Landweg von Deutschland nach Indien und weiter nach Südostasien. Es gibt noch viel zu entdecken.

Von ihren Abenteuern und Begegnungen erzählen sie in ihren Büchern „Per Anhalter durch Südamerika“ und „Per Anhalter nach Indien“, jeweils erschienen in der National Geographic Reihe bei Malik.

Toll! Wir waren schon mehrmals in Ani und Kars, allerdings immer im Hochsommer – und selbst da war es gefühlt schon sehr, sehr kalt.