Wir verlassen Qeshm mit einem ordentlichen Dealer-Frühstück. Ali, der Löwe, Amin und Omid servieren uns eiskalte Limonade, gebratene Eier und frisches Fladenbrot, bevor wir die Fähre zurück nach Bandar Abbas besteigen. Gegen Mittag erreichen wir den Hafen am Festland. Es ist bereits drückend heiß. Die Sonne am Persischen Golf kennt keine Gnade und mit unseren großen Reiserucksäcken schleppen wir uns entlang der schattenlosen Promenade. Es ist ein junger Taxifahrer im rosa T-Shirt und mit übergroßer Sonnenbrille, der sein Interesse auf uns lenkt. Jetzt in den trägen Mittagsstunden ist sowieso kein Geschäft zu machen und kurzerhand bietet er uns an, uns bis an die Straße nach Kerman, unserem nächsten Ziel, zu bringen. Dabei verlangt er nicht einmal Geld. Wir sind mittlerweile lange genug im Iran, um den Gebrauch des Tarof zu begreifen. Diese in der iranischen Kultur tief verwurzelten Höflichkeitsfloskeln haben uns schon das eine oder andere Mal konfus zurückgelassen. Doch Javad, so der Name unseres Gegenübers, beschwichtigt uns. „Tarof nadarim“ – „Wir machen kein Tarof“ stellt er lächelnd fest, bevor er unsere Rucksäcke im Kofferraum verstaut und wir aus der Stadt heraus fahren.

An der Schnellstraße, die knapp 500 Kilometer durch karge Wüstenlandschaft bis nach Kerman führt, stehen wir an einer trostlosen Kreuzung. Abseits der Straße streicht ein leichter Wind über den sandigen Untergrund. Mickrige Büsche wachsen neben der Fahrbahn. Sie sind mit aufgerissenen Plastikverpackungen und leeren PET-Flasche behangen, die achtlos aus vorbeifahrenden Autos geworfen wurden. Vom Wind getrieben verhängen sie sich in den Ästen der Sträucher und unterstreichen den endzeitlichen Charakter dieser kläglichen Landschaft. Es ist brennend heiß. Die Sonne steht so hoch, dass nichts einen Schatten zu werfen scheint. Telegraphenmasten führen in der trockenen Ebene entlang der Straße bis hinein ins nördlich gelegene Zagrosgebirge.

Nur wenig Verkehr rollt an uns vorbei. Niemand hat Lust in der größten Hitze des Tages im Auto zu braten. Je länger wir warten, desto mehr versengt die Sonne meine Haut. Ich kann spüren, wie ich trotz hohem Lichtschutzfaktor verbrenne. Nach gut anderthalb Stunden und einer exorbitanten Steigerung meines Hautkrebsrisikos haben wir endlich Glück. Zwei Männer in einem alten PKW halten. Beide haben lockiges Haar, tragen modische Brillen und finden offensichtlich Gefallen an Kraftsport. Sie sehen sich so ähnlich wie Mesut Özil und Enzo Ferrari. Es könnten Brüder sein.

Ihr Weg führt in die 300 Kilometer nördlich gelegene Stadt Sirdschan und wir begleiten sie. Die beiden Männer in ihren 30ern sind redselige Zeitgenossen und wirken ein bisschen so, als wären sie auf irgendeiner Droge. Diese Vermutung ist gar nicht so abwegig. Schon nach kurzer Zeit erzählen sie uns von ihrer überstanden Alkoholsucht. Seit etwa einem Jahr sind die beiden trocken, haben sich bei einem Treffen der Anonymen Alkoholiker kennengelernt. Dann kochen sie während der Fahrt auf einem kleinen Gaskocher Kaffee, der so stark ist, dass mein Herz von einem Schluck zu rasen beginnt. Die Landschaft um uns ändert sich wenig. Wir nähern uns dem Zagrosgebirge, doch noch immer umgibt uns eine staubige Ödnis. Nachmittags halten wir an einem Rastplatz, kaufen Datteln und Kebab in dünnem Fladenbrot. Die beiden Männer trinken ihren mörderischen Kaffee aus großen Tassen. Bis nach Sirdschan sind es noch etwa zwei Stunden. Mitten im Zagrosgebirge liegt die Stadt auf 1.700 Metern über dem Meer und je höher wir steigen, desto angenehmer wird das Klima. Die Hitze der Golfregion lassen wir hinter uns zurück.

Sirdschan erreichen wir am frühen Abend. Noch immer liegen 190 Kilometer bis nach Kerman vor uns. Auf der Umgehungstraße halten wir unseren Schreibblock in die Luft. Kerman steht darauf geschrieben und tatsächlich hält bereits eines der ersten Autos. Der junge Mann am Steuer hat das gleiche Ziel wie wir und freut sich über etwas Gesellschaft auf der einsamen Straße durch das Gebirge. Von den kargen Gipfeln sehen wir jedoch wenig, denn schon bald dämmert es und die Nacht bricht herein. Gegen 20 Uhr erreichen wir Kerman.

An einer lebendigen Straße, in der viele Lichter und Leuchttafeln über den Geschäften auf den Bürgersteig strahlen, treffen wir unseren Gastgeber Amin. Der junge, großgewachsene, schlaksige Mann begrüßt uns mit einem strahlenden Lächeln. Breite Augenbrauen wölben sich über seinen aufgeweckten Augen, während eine hohe Tolle weit über seine Stirn hinauf reicht. Amin lehnt lässig an einem Chevrolet Nova aus den 1970ern. Was für ein Anblick. Der Junge und das Auto. Amin post leger; und erst viel später werde ich mich erinnern, dass er dabei aussieht wie Ben Afflek in Good Will Hunting – dieselbe Haltung, das gleiche Auto. Doch wir fahren nicht durch den Stadtrand von Boston, sondern machen uns direkt auf den Weg in das Gartenhaus eines Freundes.

Dort sitzen wir in dem großen, kalten, weich gepolsterten Raum zwischen kahlen Wänden. Die Flammen des einzigen Gasofens sind zu schwach, um eine angenehme Temperatur zu schaffen. Sechs Freunde – Mehdi, Marjan, Moazameh, Amir, Alice und Amin – sitzen mit Schal und Mütze um eine Wasserpfeife. Sie alle sind im Beginn ihrer Zwanziger; junge, lebensfrohe Menschen. Schwerer Rauch wird in die Luft geblasen. Wasserpfeifen gehören in Kerman zum guten Ton. Es gibt kaum einen Anlass, der ohne das Blubbern im gläsernen Gewand auskommt. Nicht selten filtert das Wasser dabei mehr als nur Tabakrauch. In Kerman gilt es als besonders gastfreundlich, wenn zur Wasserpfeife auch noch Chai und Opium gereicht wird. Aus Afghanistan kommend, ist Kerman traditionell ein Umschlagplatz für die Droge. Seit Jahrhunderten gelangt das Opium hier durch die Wüste und weiter zu den arabischen und europäischen Absatzmärkten. Doch wir bleiben nüchtern und spielen stattdessen Volleyball. Es ist kurz vor Mitternacht an einem Mittwoch. Hinter dem Haus hängt ein kaum gespanntes Netz über einem groben, mit Kieselsteinen übersäten Platz. Der Volleyball ist einer dieser Bälle, die man nur aus dem Schulsport oder chronisch unterfinanzierten Jugendherbergen kennt – steinhart und aus glattem Kunststoff. Man spürt den Schmerz bereits, bevor der Ball den Körper trifft. Dementsprechend ist das Spiel. Eigentlich wird der Ball nur immer wieder als Angabe auf die andere Spielfeldseite geschlagen. Niemand stört sich daran. Stattdessen lachen wir viel, albern herum. Doch schon bald zerrt eine empfindliche Kälte an uns. Hier auf knapp 1.800 Metern über dem Meer sind die Winternächte frostig und wir ziehen in eine Fast-Food-Filiale um. Cheeseburger und Softdrinks gehören zur typischen Nachtmahlzeit überall auf der Welt.

Am nächsten Morgen erkunden wir die Stadt. Kerman gehört mit knapp einer Million Einwohnern zu den zehn größten Städten des Iran. Vor allem Perser leben hier und es gibt noch immer eine kleine, aber kulturell bedeutsame Gemeinde der Zoroastrier, Anhänger der alten Hauptreligion der frühen Persischen Reiche. Kerman blickt auf eine lange Geschichte zurück. Auf einer Anhöhe am südlichen Rand der Wüste Lut von den Sassaniden gegründet, bietet sie ihren Bewohnern seit dem dritten Jahrhundert Zuflucht vor den harschen Lebensbedingungen der Region. Ihre Sommer sind heiß, im Frühjahr fegen heftige Sandstürme über die Stadt hinweg und jetzt im Winter sind vor allem die Nächte klirrend. Rund 1.000 Kilometer von Teheran entfernt ist Kerman seit Jahrhunderten eines der wichtigsten Handelszentren des Nahen Ostens. Es verbindet die Märkte des Persischen Golfes mit Zentralasien, ist strategisch und ökonomisch wertvoll und deshalb immer wieder umkämpft. Mehrfach wird Kerman geplündert. Mal erobern die Araber die Stadt, mal die Seldschuken, Turkmenen oder Mongolen. Kerman ist ein Knotenpunkt. Nicht nur zwischen Nord und Süd, sondern auch auf dem Weg nach Osten. Seit jeher machen hier Reisende auf dem Weg nach Indien Halt. So wie wir jetzt, erkundete auch Marco Polo einst die Stadt.

Ausgehend vom Tohid Platz, im historischen Zentrum Kermans, besuchen wir den Basar Sartasari, der sich über knapp anderthalb Kilometer bis zum Shohada Platz und Kermans Freitagsmoschee erstreckt. Der Basar ist einer der ältesten Märkte im Iran und zugleich die längste Marktstraße im persischen Raum. Über den geschlossenen Gassen ragen Badgirs, Windtürme, empor, die Luftströme hinab leiten und so den Markt im heißen Wüstensommer kühlen. Wie in Yazd, Isfahan oder Bandar Abbas funktionieren die Windtürme seit Jahrhunderten als historische Klimaanlagen.

Über den Gassen wölben sich hohe Lehmziegelkuppeln. An ihrer höchsten Stelle fällt Licht durch schmale Öffnungen ins Innere des Marktgebäudes. Zu beiden Seiten der Gänge bieten Händler ihre Waren an, so wie sie es schon seit Jahrhunderten gewohnt sind. In den Arkaden des Basars mischen wir uns in die Menge. Hier werden Kleidung und Schmuck verkauft, Taschen und Koffer, Sonnenbrillen und Gummibälle in Wassermelonenoptik, Patrick Star-Plüschtiere, Handys, Glätteisen, Lautsprecher, Kopftücher und Tschadors, Kupferhandwerk und Wasserpfeifen. Bedeutend ist Kermans Basar aber vor allem für seine Teppiche und Textilien, die bereits im achten Jahrhundert weit über die Stadtgrenzen für ihre Qualität berühmt waren. Unter den Safawiden floriert im 17. Jahrhundert der Teppichhandel nach Europa. Vor allem in England und Deutschland sind die Stücke gefragt. Heute werden Perserteppiche aus Kerman in die ganze Welt exportiert und erzielen sagenhafte Kaufsummen. Im Jahr 2010 versteigert das Auktionshaus Christie`s in London einen Teppich aus Kerman aus dem 17. Jahrhundert für 5,5 Millionen Pfund, etwa 6,4 Millionen Euro. Auf dem historischen Markt, auf dem wir uns gerade befinden, sind die Preise dagegen etwas moderater.

Wir schlendern durch die verschiedenen Sektionen des Basars und passieren allerhand Geschäfte, Säcke voller Nüsse, Datteln und trockener Früchte. Es riecht intensiv nach Gewürzen. Die Region um Kerman ist berühmt für Kümmel und Pistazien. Vor allem die Felder der nahen Kleinstadt Rafsandschan liefern Früchte erster Güte. Fast alle im Iran produzieren Pistazien kommen von dort.

Zu unserer Linken öffnet sich der Ganjali Khan Platz. Von Backsteinmauern umgeben, säumen die Gassen des Marktes den weiten, leeren Platz. Gusseiserne Bänke stehen hier. Ein alter Mann in fleckiger Anzughose verkauft Strohhüte. Seine Wangen sind eingefallen, die Augen liegen tief unter buschigen, grauen Brauen. Seinen Kopf schützt eine Fellmütze vor der Kälte. Etwas weiter entfernt schnippen Kinder Murmeln durch die Gegend. Ihre Gesichter sind so staubig, wie der Boden auf dem sie spielen und trotz der winterlichen Temperaturen tragen vielen von ihnen nur Gummilatschen an den Füßen. Eine ehemalige Karawanserei nimmt die komplette Ostseite des Ganjali Khan Platzes ein, der dem Naqsh-e Jahan Platz in Isfahan nachempfunden ist. Von hier sind auch eine Moschee und Kermans wichtigstes Badehaus zugänglich. Doch nun sind beide Gebäude für Renovierungsarbeiten geschlossen. Der Platz diente einst für Versammlungen und Zeremonien, heute sind wir die einzigen, die auf einer der vielen Bänke sitzen und dem Murmelspiel in unserer Nähe zuschauen. Die Menschenmasse wabert dagegen weiter durch den Basar in Richtung Osten, bis sie das Marktgebäude verlässt und unter freiem Himmel an Gemüseständen, Backwaren, Regenschirmen, Hygieneartikeln, Parfum und Lackschuhen vorbei bummelt. Auf breiten Holzkarren liegen hunderte Sockenpaare und Pyjamas. Konservendosen sind zu Pyramiden gestapelt. Lebende Kaninchen, Hühner und Singvögel hocken in Käfigen. Hier, in diesem Teil des Marktes, werden bereits seit 700 Jahren Waren verkauft.

Der Markt endet vor der Freitagsmoschee, die Masjed-e Jameh. Kermans Hauptmoschee besitzt, ähnlich wie die Sheikh Lotf-allah Moschee in Isfahan, keine Minarette. Dafür schmückt ein Uhrenturm das reich verzierte Eingangsportal aus dem 14. Jahrhundert. Die Dekorationen im Inneren der Moschee folgen der von Shah Abbas I im 17. Jahrhundert eingeführten modernen Handwerkskunst der bemalten Kacheln. Blau ist die dominierende Farbe, aber auch gelbe und weiße Blütenmuster und verschnörkelte Rankenmotive zieren die Wände. Lediglich das Hauptportal unter dem Uhrenturm zieren noch immer Mosaike aus bunten Scherben, die perfekt ineinander gesetzt sind.

In der muslimischen Welt ist der Freitag ähnlich wichtig wie der Sonntag für die Christen. Die Freitagsmoschee ist dementsprechend bedeutsam. Hier treffen sich die Männer zum gemeinsamen Gebet und hören die Predigt eines Mullahs. Für muslimische Männer ist die Anwesenheit verpflichtend. Frauen, Kinder, Kranke und Reisende genießen dagegen die Freiheit, der Predigt fern zu bleiben. Doch in den Freitagsmoscheen wird nicht nur gebetet, sondern auch Politik betrieben. Die Vorbeter in den Freitagsmoscheen gehören zur religiösen Elite im Iran. Es sind Gelehrte, die nicht weniger als zwanzig Jahre den Koran studierten und sich so ein extrem umfangreiches Wissen über den Islam aneigneten. Viele von ihnen sind mit dem höchsten religiösen Titel Ajatollah ausgezeichnet. Sie gehören zu den einflussreichsten Meinungsmachern im Land.

Hinter dem Haupteingang der Freitagsmoschee gelangen wir auf den Shohada Platz. Es ist der größte Kreisverkehr der Stadt. Entlang der Fußgängerwege reihen sich Geschäfte in niedrige, nicht mehr als drei Stockwerke aufragende Gebäude. Jetzt in der Mittagszeit sind viele von ihnen jedoch geschlossen. Passanten eilen an uns vorbei, gelbe Taxis warten in Haltebuchten, ein blauer Bus entlässt seine Fahrgäste an einem geschlossenen Wartehäuschen, an das eine Klimaanlage angeschlossen ist. Sie lässt erahnen, wie heiß die Sommer hier werden. Vor uns, in einem meterhohen Metallrahmen, ragt ein aus bemalten Kacheln zusammengesetztes Bild über den Bürgersteig. Es zeigt ein männliches Gesicht, das symbolträchtig mit Krummsäbel, Koran und arabischen Schriftzeichen gerahmt ist. Es ist ein Porträt eines der jungen Männer, die als Märtyrer im Iran-Irak-Krieg in den 1980er Jahren starben. Überall im Land erinnern Kommunen und Gemeinden auf diese Art an ihre Gefallenen. Im Iran gibt es keine Stadt ohne irgendein riesiges Konterfei, das an die Verluste während des Krieges aufmerksam macht.

Hinter dem Shohada Platz, der in seiner Mitte mit Bäumen und Büschen begrünt ist, befindet sich das Mausoleum des Moshtaq Ali Shah, einem Anhänger des Sufismus. Diese mystische Strömung des Islam zeichnet sich durch eine bedingungslose Liebe zu Gott und seiner Schöpfung aus. Sufis glauben durch Askese zu einer tieferen Dimension des Islam vorzudringen. Moshtaq Ali Shah wird nachgesagt ein hervorragender Sänger gewesen zu sein. Ihm verdankt die persische Laute Setar, die ursprünglich mit drei Saiten gespielt wurde, die bis heute verwendete vierte Saite. Ali Shah ist ein Virtuose, ein musikalisches Genie, und hat es nicht immer leicht. Die Legende besagt, dass der Mystiker sich mit der Religionsgemeinschaft in Kerman überwirft, als er den Koran auf seiner neu besaiteten Setar rezitiert. Die Heilige Schrift mit Musik untermalt? – Das ist für viele Zeitgenossen zu avantgardistisch und Ali Shah wird in der Freitagsmoschee im Jahr 1206 gesteinigt. Heute liegt Moshtaq Ali Shah zusammen mit anderen lokalen Persönlichkeiten unter einer mit weißen und blauen Kacheln verzierten Kuppel begraben. Dahinter erhebt sich bereits das Kuhrudgebirge und bildet eine natürliche Grenze zur Wüste Lut.

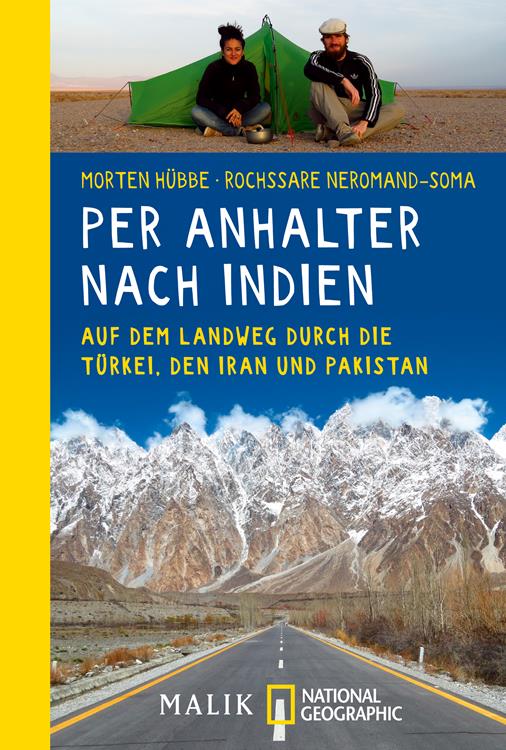

Wenn ihr unsere Abenteuer und Geschichten gerne auf Papier lesen wollt, dann schaut doch mal hier:

In unserem Buch Per Anhalter nach Indien erzählen wir von unserem packenden Roadtrip durch die Türkei, den Iran und Pakistan. Wir berichten von überwältigender Gastfreundschaft und Herzlichkeit, feiern illegale Partys im Iran, werden von Sandstürmen heimgesucht, treffen die Mafia, Studenten, Soldaten und Prediger. Per Anhalter erkunden wir den Nahen Osten bis zum indischen Subkontinent und lassen dabei keine Mitfahrgelegenheit aus. Unvoreingenommen und wissbegierig lassen wir uns durch teils kaum bereiste Gegenden in Richtung Asien treiben.

2018 Malik, Taschenbuch, 320 Seiten

Dann klingelt das Telefon. Am anderen Ende spricht Amin, fragt, ob wir ihn und seine Freunde zu einer Wasserpfeife und Chai begleiten wollen. Natürlich haben wir Lust und gehen zurück zum Basar. Dort, im überdachten Marktbereich, befindet sich zwischen den Geschäften der Eingang zum Vakil Hamam. Errichtet 1820 gilt es lange als eines der schönsten Badehäuser Kermans. Heute befindet sich jedoch ein traditionelles Teehaus in seinen Gemäuern. Ein paar Stufen führen in ein Kellergewölbe hinab in dem einst Männer in heißem Wasserdampf saßen und mit rauen Schwämmen abgerieben wurden. Hier treffen wir Amin und seine Freunde Mehdi, Marjan und Moazameh, die wir bereits vom Vorabend kennen. Die beiden jungen Frauen Marjan und Moazameh bedecken ihre Häupter mit dünnen Seidentüchern, aus denen das Haar noch mehr als deutlich hervorlugt. Beide tragen stolze Augenbrauen in geraden Linien unter der Stirn. Ein breiter, braun gezeichneter Strich vertuscht, dass die Brauen der einen vollständig abrasiert sind. Die andere erlaubt ihre Brauen nur bis kurz hinter den natürlichen Schwung zu wachsen.

Als wir eintreten unterhält eine kleine Gruppe die anwesenden Gäste mit traditioneller persischer Musik. Während ein Sänger melancholische Lyrik vorträgt, spielen seine Begleiter auf der Tombak, einer kelchförmigen Handtrommel, und dem Santor, einem trapezförmigen Kasteninstrument, dessen Saiten mit leichten Holzschlägeln zum Klingen gebracht werden. Die Männer sitzen unter eleganten, weit geschwungenen Bögen und Kuppeldecken. Dezente, symmetrische Mosaike schmücken die Backsteinwände. An Holztischen oder auf gepolsterten Emporen sitzen die Gäste, trinken Chai, rauchen Wasserpfeifen. Aus jeder Ecke scheint es zu Blubbern und zu Gurgeln. Rauchschwaden ziehen durch den hohen Raum. Imitationen persischer Miniaturmalerei hängen an den Wänden. In der Mitte des Raumes befindet sich eine kleine Bühne, auf der mit orientalisch anmutenden Puppen eine Teehausszene aus vergangener Zeit nachgestellt ist.

Das einzige, was sich seitdem geändert haben mag ist der Kleidungsstil. Statt langer, luftiger Gewänder, tragen die Gäste nun Karohemden und Stoffhosen. Einige junge Männer stecken ihre Beine in Blue-Jeans. Doch die Atmosphäre des frühen Orients steckt noch immer im Gemäuer, wabert spürbar durch den weiten Saal. Es riecht nach Tee und süßem Tabak. Die Musik wird von den hohlen Decken zurückgeworfen, ebenso das Stimmengewirr. Im Teehaus ist es lebendig, laut, stimmungsvoll.

Zusammen sitzen wir an einem der Tische. Ein Ober in Hemd und Weste serviert uns Chai in einer Porzellankanne und dazu Safran-Kandiszucker an Holzstäbchen. Diese kantigen Zuckerlutscher lösen sich im heißen Tee langsam auf und unterstreichen den phantastischen Teegeschmack. Die Qelyan, die persische Wasserpfeife, bringt er natürlich auch und so untermalt das Blubbern im Glasflakon den geräuschgeschwängerten Gastraum. Doch Kermans Spezialität sind weder Chai noch Wasserpfeife, sondern Kolompeh, mit einer Masse aus zermahlenen Datteln gefüllte Kekse. Ähnlich den Koluche-Keksen aus Gilan, sind Kolompeh eine lokale Feinkost auf die Kermans Bewohner besonders stolz sind.

Wir erzählen Amin und seinen Freunden von unserem Plan die Dasht-e Lut, die größte Wüste des Iran, nördlich von Kerman zu besuchen und dort unter tausenden Sternen die Nacht zu verbringen. Schon in Garmeh in der Dasht-e Kavir, Irans zweitgrößter Wüste, hatten wir diesen Plan gefasst. Doch damals verbarg eine dichte Wolkendecke das Firmament. Diesmal soll alles anders werden. Doch unsere Freunde warnen: „Dort draußen“, so beginnt Mehdi, „ist es nicht besonders sicher.“ In der Wüste treiben sich allerhand zwielichtige Gestalten herum. Schmuggler zum Beispiel, die aus Afghanistan kommend, Opium ins Land bringen. Außerdem seien wir gar nicht mehr weit entfernt vom Terretorium der Belutschen, in der Grenzregion zwischen Iran, Afghanistan und Pakistan. Selbst hier in Kerman halten sie sich gelegentlich auf.

Die Belutschen sind mehrheitlich Sunniten und tragen ihr Shalwar Kamiz, ihre eigene traditionelle Kleidung, bestehend aus einem knielangen Oberteil und einer weiten Pumphose, für die allein vier Meter Stoff vernäht werden. Ihre Bräuche und Sitten, ihr Kunsthandwerk, ihre Stickereien, ihre Sprache, selbst ihre dunklere Haut verbinden die Belutschen mehr mit Pakistan und Indien als mit dem Iran. Weil sie so anders sind, traut man ihnen in den übrigen Landesteilen auch nicht besonders über den Weg. Während wir aromatischen Rauch durch lange Schläuche ziehen und heißen Chai aus Porzellantassen trinken, sind wir darum bemüht, die Bedenken unserer Freunde zu zerstreuen. Amin ist auf unserer Seite. Die Wüste ist so riesig, dass es sehr unwahrscheinlich ist, jemanden zu treffen, der uns Schaden zufügen könnte.

Als der Chai getrunken und der Tabak im Tonkopf der Wasserpfeife verbrannt ist, verlassen wir das Teehaus und erkunden etwas mehr von Kerman und der Umgebung. In Mehdis Auto ziehen wir Kreise durch die Stadt, fahren scheinbar ziellos umher. Im Iran kann man es sich leisten. Ein Liter Benzin kostet hier gerade einmal 15 Cent. Mehdi, ein junger Mann mit dem Lockenkopf und unrasierten Wangen ist ein riesiger Fan von BMW. Ihn faszinieren Stärke und Schönheit der Marke und er ist überrascht, als wir ihm offenbaren, dass in Deutschland nicht jedermann mit einem BMW unterwegs ist. Klar, der Motor ist leistungsstark, die Karosserie ästhetisch geformt, aber auch der Anschaffungspreis liegt weit über dem Durchschnitt. Damit hätte Mehdi nicht gerechnet. Für ihn war es bis zu diesem Augenblick selbstverständlich, dass auf deutschen Straßen hauptsächlich fette BMWs und Mercedes` über den Asphalt jagen.

Während unserer Stadttour kommen wir an einem massiven, konisch geformten Gebäude vorbei. Kein Fenster und keine Tür sind im Mauerwerk zu sehen. Niemandem scheint der Eintritt gewährt. Vor uns befindet sich ein antikes Yakhchal, ein Eishaus. Etwa seit dem fünften Jahrhundert sorgen die Perser nahe der Wüste dafür, dass sie auch im Sommer kühle Drinks schlürfen können. Dabei wird rund um das Eishaus Wasser gesammelt, das im Winter gefriert. Kermans Höhenlage auf knapp 1.800 Metern macht das trotz der Nähe zur Wüste möglich. Das Eis wird im Yakhchal hinter zwei Meter dicken Lehm- und Ziegelsteinmauern bis weit in den Sommer hinein gelagert. In den heißen Monaten kühlen hier Lebensmittel für die gesamte Stadt.

Dann verlassen wir die Stadt und fahren nach Mahan, einem Dorf, etwa 35 Kilometer südöstlich von Kerman gelegen. Wir besuchen den Schahzadeh Garten, den Garten des Prinzen. Es ist der letzte der neun Persischen Gärten, die die UNESCO als Weltkulturerbe listet.

In karger, eintöniger Landschaft umschließen hohe Lehmsteinmauern den rechtwinkligen, langgezogenen Garten, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter der Ägide der Kadscharen angelegt wurde. Auf einer Fläche von beinahe acht Fußballfeldern streckt er sich einen leichten Hang hinauf. Acht Terrassen führen vom Eingangstor und dem Gästequartier bis zum zweistöckigen Hauptgebäude, der Sommerresidenz der Prinzen, im hinteren Gartenbereich. Alle Gebäude sind ebenso wie die umgebenden Gartenmauern aus Backsteinen erreichtet und teilweise mit Lehm verputzt. Die erdigen Wände schmücken schlichte, symmetrische Kachelmuster.

Zwischen beiden Extremen teilt ein Wasserlauf den Garten exakt in der Mitte. Er ergießt sich auf jeder Terrasse in ein Becken und fließt aus diesem in die darunterliegende Stufe. Dabei überwindet das Wasser insgesamt 20 Höhenmeter und wird durch Qanate, die aus den Bergen kommen, gespeist. Kiefern, Ulmen und Zedern säumen den Wasserlauf. Wie eine Spiegelachse durchläuft er die perfekt angelegte Symmetrie des Gartens. Doch jetzt im Winter, wenn alles brach liegt, kommt die Anlage nicht besonders eindrucksvoll daher. Aber allein, dass es den Persern gelang in einer so unwirtlichen, wasserarmen Region fruchtbaren Boden anzulegen und diesen auch noch mit einem Wasserlauf zu dekorieren ist eine phantastische Leistung.

Mit Amin, Mehdi, Marjan und Moazameh spazieren wir durch den ansteigenden Garten. Mehdi erzählt uns aus der Geschichte. Es heißt, dass Abdolhamid Mirza Naseroldeleh, der Auftraggeber des Gartens, ein eher unangenehmer Zeitgenosse war. Seine Arbeiter mochten ihn jedenfalls nicht. Noch im selben Augenblick als die Nachricht des Todes von Naseroldeleh den Garten erreicht, lassen die Arbeiter alles stehen und liegen, marschieren geschlossen aus dem Garten und waren seitdem nicht mehr gesehen. Deshalb gibt es am Haupteingang noch immer ein paar unvollendete Elemente.

Wir erreichen das Ende des Gartens. Neben dem herrschaftlichen Gebäude befindet sich ein kleines Restaurant. Davor stehen Tische und Stühle und hölzerne Emporen. Obwohl es mittlerweile recht kalt geworden ist, sitzen hier viele Besucher des Gartens im Freien. Es sind Familien und Paare, Erwachsene und Kinder. Sie alle löffeln Ash, eine fettige, deftige Suppe mit Kräuter-und Nudeleinlage, aus billigem Plastikgeschirr. Die Ash im Schahzadeh Garten ist bis nach Kerman berühmt. Das ist zwar nicht besonders weit weg, aber wer für eine Portion Suppe 35 Kilometer hin und die gleiche Strecke auch wieder zurück fährt, der muss überzeugt sein.

Überzeugt sind die Besucher vom Garten allemal. Mitten in der Trockenheit und ganz nah an der Wüste Lut öffnet sich hinter den Mauern des Schahzadeh ein kleines Paradies. Hier entfaltet die Natur eine Pracht, die man in der nahen Umgebung zwischen Wüste und Gebirge vergebens sucht. Wer in den heißen Sommertagen hierher kommt, der lässt Staub und Sand für eine Weile hinter sich und taucht in die atmosphärische Frische, die nur das Blätterrauschen im Schatten eines hohen Baumes erlaubt. Noch während wir die dampfende, reichhaltige Suppe genießen, fällt die Nacht über den Garten herein. Angestrahlt von starken Scheinwerfern, leuchten die Gebäude nun in sattem gelb. Ihre Reflektionen funkeln im Wasserlauf.

Vom Schahzadeh Garten sind es nur noch ein paar Kilometer bis nach Mahan. Hier besuchen wir das Grab von Shah Nur-eddin Nematollah Vali, den Gründer eines bis heute existierenden Derwisch-Ordens aus dem frühen 15. Jahrhundert. Die Kuppeldecken und Wände des Mausoleums sind über und über mit arabischen Inschriften versehen. Soviel Text auf einer Wand habe ich zuletzt auf einer Schultoilette gesehen. Teile der Deckendekoration sehen aus, wie sich drehende Derwische. Es heißt das Nematollah Vali über einhundert Jahre alt wurde, von denen er die letzten 25 hier in Mahan verbrachte. Draußen wird es immer kühler. Mittlerweile steht das Thermometer nur noch sehr wenige Striche über der Null. Es ist beinahe eisig. Auf dem Weg zurück nach Kerman unterhalten wir uns noch immer angeregt über unseren Wüstenplan und die Belutschen. Doch mittlerweile ist der Grundtenor viel positiver. Unsere Zuversicht hat gesiegt und auch Mehdi freut sich nun auf unser bevorstehendes Abenteuer. Morgen geht es los. Wir fahren in die Dasht-e Lut und besuchen die Kaluts, skurrile Felsformationen mitten in Irans größter Wüste.

Unterwegs in der Wüste Lut in zwei Teilen

Teil 1: Kerman, Wasserpfeifen und die Sache mit dem Opium

Teil 2: Die Kaluts und der Kampf mit dem Sandsturm

Wenn dir dieser Artikel gefallen hat und du gerne mit uns auf Reisen gehst, dann unterstütze uns doch mit einem kleinen Trinkgeld. Spendiere uns ein Käffchen, Schokoladenkuchen oder ein anständiges Rambazamba – alles ist möglich.

Aus dem hohen Norden Deutschlands hinaus in die Welt: 2011 zieht es Morten und Rochssare für zwei Jahre per Anhalter und mit Couchsurfing auf den südamerikanischen Kontinent. Genauso geht es nun weiter. Jetzt jedoch in die andere Richtung. Seit 2014 trampen die beiden auf dem Landweg von Deutschland nach Indien und weiter nach Südostasien. Es gibt noch viel zu entdecken.

Von ihren Abenteuern und Begegnungen erzählen sie in ihren Büchern „Per Anhalter durch Südamerika“ und „Per Anhalter nach Indien“, jeweils erschienen in der National Geographic Reihe bei Malik.