Maryam fährt uns durch die Straßen von Ghom. Natürlich kugeln wir Dank ihres chaotischen Fahrstils wieder über die Rückbank. Wer so durch die Straßen brettert, muss sein Gefährt im Griff haben, denke ich und hoffe, dass ich mich nicht selbst belüge.

Ghom, mit einer Einwohnerzahl, die mittlerweile die Millionengrenze erreicht hat, ist die am schnellsten wachsende Stadt des Landes. Die Luftverschmutzung ist hoch, der Verkehr – nicht nur aufgrund von Maryam – anarchistisch, die Straßen staubig. Was die Menschen in die Stadt zieht ist ihre religiöse Bedeutung für die Schiiten. Buchgeschäfte mit theologischen Schriften gibt es hier so häufig wie Starbucks Filialen in New York.

Mit quietschenden Reifen lenkt Maryam ihr Auto auf einen Parkplatz. Nur noch eine Straßenkreuzung trennt uns vom Heiligtum der Stadt: dem Hazrat-e Masumeh Schrein. Seit dem neunten Jahrhundert ruht hier Fatemeh, die Schwester des achten schiitischen Imams Reza. Auch sie wird als heilig verehrt.

Auf dem Parkplatz verkauft ein junger Mann an einem selbstgebauten Stand getrocknete Früchte, Nüsse und gekochte rote Beete Knollen. Sein Lächeln wird das letzte Lächeln sein, das wir in der Nähe des heiligen Grabmals sehen werden.

Dutzende Gläubige und Pilger biegen mit uns in die Straße, die zum Eingang des Schreins führt. Sie alle wirken ernst, beinahe feierlich. Ausnahmslos jede Frau ist in ihren Tschador gehüllt. Das islamische Kleidungsstück, lediglich ein langes, schwarzes Stück Stoff, das um Kopf und Körper geschwungen wird, begegnet uns im konservativen Ghom überall. Obwohl nicht verpflichtend, wird der Tschador von fast allen Frauen freiwillig getragen. Hier, rund um den heiligen Schrein, sehen wir nichts anderes mehr. Maryam hatte uns bereits gewarnt und einen weiteren Tschador in ihr Handgepäck gestopft, denn im Schrein ist der Tschador bindend.

Doch noch bevor wir uns adäquat bekleiden können, um das Heiligtum zu betreten, stoppt ein Motorradfahrer neben uns und beginnt mit schäumendem Mund zu schimpfen. Er beschwert sich, dass wir, obwohl bereits nach islamischer Kleiderordnung bedeckt, nicht auch den Tschador tragen. Wir sind irritiert, der Typ auf seinem Zweirad aggressiv, Maryam kämpferisch. Mit ein paar scharfen Worten gibt sie dem Mann zu verstehen, dass er sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern solle und zieht uns weiter die Straße entlang. Grummelnd und mit giftigem Blick in unsere Richtung setzt der Motorradfahrer seine Fahrt fort. Ghom ist konservativ. Aber je näher wir dem Schrein Fatemehs kommen, desto konservativer scheinen die Menschen. Das heilige Zentrum der Stadt wirkt wie ein schwarzes Loch auf den liberalen Geist. Es verschluckt ihn, auf dass er niemals wieder zur Entfaltung komme.

Schon aus einiger Entfernung sehen wir die goldene Kuppel des Komplexes in der Nachmittagssonne funkeln. Hohe, schlanke Minarette ragen davor in den Himmel. Im Eingangsbereich herrscht ein reges Gedränge. Männer und Frauen strömen durch geschlechtergetrennte Bereiche in den Innenhof. Ohne Tschador gibt es keinen Zutritt.

Wie in der persischen Architektur üblich, umgeben Arkaden einen Innenhof den Iwane, hohe, zum Hof offene Hallen, schmücken. Blaue Kacheln dekorieren die Wände auf denen verschnörkelte Ranken, Blüten und Blätter in symmetrischen Mustern abgebildet sind. Arabische Inschriften verkünden den Namen des Allmächtigen. Kleine Menschengruppen stehen um ein Wasserbecken in der Mitte des Hofes, Gläubige schlendern über den Platz. Mullahs, islamische Prediger und Gelehrte, eilen in braune Umhänge gehüllt über den Hof. Die meisten von ihnen tragen weiße Turbane. Ein paare wenige schmücken ihr Haupt mit schwarzem Stoff und deuten so ihre direkte Blutsverwandtschaft mit dem Propheten Mohammed an. Dieses Ahnenverhältnis verhilft ihnen nicht zu einer besseren Anstellung, erhöht aber den Respekt, der ihnen entgegengebracht wird, ungemein. Selbst bei mir funktioniert dieser Trick. Ein Blick auf die schwarzen Turbane fühlt sich an wie ein Blick in die Geschichte. Vielleicht sah ja Mohammed genauso aus wie einer dieser Männer, die mit ergrautem Vollbart und schnellen Schrittes in den Schrein laufen.

Auch wir betreten den Schrein. Von pompösen Kronleuchtern breitet sich strahlendes Licht im Raum aus, das von Spiegelornamenten an den Wänden, Decken und Säulen reflektiert wird. Überall um uns herum glitzert es. Der Gebäudekomplex besteht aus mehreren großen Räumen, die über breite Flure miteinander verbunden sind. Hier wird nicht nur der Heiligen gedacht. Bücherregale säumen die Wände, die mit religiösen Schriften gefüllt sind. Davor befinden sich Stuhlreihen, die bis auf den letzten Platz besetzt sind. Ältere Herren studieren die Schriften, blättern langsam vor und zurück. Religiöse Lehre hat niemals ein Ende. In einer Ecke sitzen junge Burschen zusammen. Sie lauschen den Worten eines Mullahs, der mit freundlichen Augen und sanfter Stimme Gottes Welt erklärt. Der weiße Turban sitzt dabei wie eine Krone auf seinem Kopf. Mitten im Heiligtum herrscht eine wohlige Lerngruppenatmosphäre. Der Schrein ist nicht nur ein religiöses, sondern auch ein kulturelles Zentrum. Hier werden Fragen des Glaubens erörtert, aber auch soziale Bindungen aufrechterhalten. Der Schrein ist Klassenraum und Stammtisch zugleich.

Da manche Bereiche im Gebäudekomplex strikt geschlechtergetrennt sind, verlieren wir uns bald aus den Augen und ich wandere alleine durch die vollbesetzten Hallen und Räume. Der Schrein der Fatemeh befindet sich zwischen den geschlechtergetrennten Sektionen. Trennwände verhindern den Kontakt von Männern und Frauen. Das Grabmal, ein mit Silber beschlagener und ornamentreich verzierter hoher Kasten, ist mit grünem Samt ausgelegt. Vor ihm stehen die Gläubigen in langen Schlangen, beten mit nach oben geöffneten Handflächen, berühren die versilberten Wände des Schreins, um die Heilige um Beistand zu bitten.

Mehrere Innenhöfe, die sich zwischen den verschiedenen Gebäuden befinden, gehören zum Komplex. Draußen schimmert der Himmel bereits in einem tiefen Blau. Lichterketten sind über den Hof gespannt, leuchten zwischen den Minaretten. Bald ist es Zeit für das Gebet. In einer von mehreren Gebetshallen versammeln sich die Gläubigen. Als diese bis auf den letzten Platz besetzt ist und noch immer Menschen herein strömen, werden Teppiche nach draußen vor die Halle gelegt, um noch mehr Gläubige am Gebet teilhaben zu lassen. Stühle stehen für diejenigen bereit, die zum Knien und aufstehen zu alt oder krank sind. Dann beginnt ein Mullah mit schwarzem Turban das Abendgebet. Über Lautsprecher werden seine Worte durch den gesamten Komplex getragen. In den Gängen und Fluren, in jedem Raum fallen die Gläubigen auf die Knie und vollführen ihre Rituale. Über ihnen funkeln die Glaskristalle der Kronleuchter.

Mich erwischt das Gebet, als ich gerade in einer großen Halle stehe, in der sich dutzende Männer miteinander unterhalten. In kleinen Gruppen stehen sie zusammen, sitzen hier und da mit verschränkten Beinen auf den dicken Perserteppichen. Mit dem ersten Knacken der Lautsprecher verstummen die Gespräche abrupt. Als dann eine blecherne Stimme zum Gebet aufruft, befinde ich mich gerade so weit weg vom Ausgang wie nur möglich. Plötzlich bin ich die einzige Person, die noch immer aufrecht steht. Vorsichtig schleiche ich zwischen den Gläubigen hindurch und suche Zuflucht in einem der Innenhöfe, wo ich endlich meine Begleiter wiederfinde.

Für wenige Augenblicke ist der Innenhof fast menschenleer. Doch dann ist das Gebet beendet und bald ist der Platz wieder mit Leben gefüllt. Da sind die in schwarze Tücher gewundenen Frauen, die Männer in ihren dicken Jacken und Pullovern, die Mullahs mit ihren braunen Umhängen, Turbanen und Aktentaschen, die manche von ihnen unter dem Arm tragen. Kindern zerren an ihren Eltern, wollen hierhin und dorthin.

Für uns ist die Schau vorbei. Wir verlassen den Schrein, kaufen beim lächelnden Parkplatzverkäufer gekochte rote Beete und rasen mit Maryam zurück nach Hause und weiter zu einer Tante. Natürlich haben wir eine Verabredung zum Essen. Wir besuchen Marsiye, eine ältere Dame mit strengem Blick und kluger, aber schlichter, genügsamer Ausstrahlung. Die ganze Familie kommt zusammen. Zahra ist da, Maryams Schwestern Amene und Safieh, Hadi mit seiner Familie, Maryams jüngster Bruder Mehdi und noch viele weitere Familienmitglieder.

Als wir eintreten wollen, versperrt uns ein dicker Bauch in weißem, arabischem Gewand, einem Thawb, die Tür. Darüber wackelt ein fein gestutzter Vollbart, der ein breites Grinsen umrahmt. Eine spitze Nase zeigt in unsere Richtung, listige Augen fixieren unsere Gesichter. Vor uns steht Ehssan, ein Sohn Marsiyes, der uns freundlich empfängt. Auf dem Arm hält er seinen dreijährigen Sohn, mit dem er ohne Unterlass arabisch spricht. Die Sprache des Islam, so Ehssan, soll der kleine Mann so schnell wie möglich lernen, damit er den Koran und die Gebete verstehen kann. Für Farsi, der Nationalsprache des Iran, bleibt anschließend noch genug Zeit. Zunächst hat das viel schwierigere Arabisch Vorrang. Jahrelang lebte Marsiyes Familie im irakischen Nadschaf, wo Ehssan Theologie studierte. Nun arbeitet er als Mullah, als islamischer Gelehrter, mit weißem Turban in Ghom.

Während wir so dahin schwatzen, breiten Akram, Ehssans Ehefrau, und die anderen Frauen der Familie einen langen Plastikläufer auf dem dicken Teppich im Wohnzimmer aus. Teller, prall gefüllt mit Salat und Radieschen, werden darauf drapiert, Oliven, Essiggurken und sauer eingelegtes Gemüse kommen hinzu. Zwei Dreiliterflaschen Dugh, ein iranisches Joghurtgetränk, finden dazwischen Platz. Dann gibt es mit Sumach, dem sauersten Gewürz der Welt, verfeinertes Lamm-Kebab, Reis und jede Menge Sangak, duftendes iranisches Fladenbrot, und gegrillte Tomaten.

Unsere Tafel auf dem Wohnzimmerboden ist riesig. Wir sind beinahe zwanzig Personen. Viele der Onkel und Tanten kommen aus der Stadt, andere aus Teheran. Die weiteste Anreise hat Zaynab, eine Enkelin Marsiyes, die gerade erst für ihr Studium aus Syrien, in dem seit mittlerweile vier Jahren Bürgerkrieg herrscht, in den verhältnismäßig sicheren Irak zog und nun die Familie im Iran besucht. Ihr türkisenes Kopftuch rahmt ein waches, zurückhaltendes Gesicht aus dem kluge Augen blitzen. Ihr Auftreten wirkt selbstsicher, überlegt, freundlich – weit entfernt von den Bildern, die ich mit Syrien oder Irak verbinde. Gerne hätte ich mich mit ihr unterhalten, doch dazu kommt es nicht. Uns fehlt die gemeinsame Sprache. Stattdessen sitze ich neben Ahmad, ein Großcousin Maryams, der mir mit stolz geschwellter Brust erzählt, dass er Mitglied in einem Ringerverein sei und schon einige Kämpfe gewonnen habe. Ringen ist neben Gewichtheben so ziemlich die einzige Sportart, in der Iraner zur internationalen Spitzengruppe gehören und so lausche ich aufmerksam seinen enthusiastischen Erzählungen über die antike Kampfkunst.

Nach dem Abendessen bilden sich kleine Grüppchen im Wohnzimmer. Gerade haben wir mit dem Aufräumen der letzten Teller geholfen und wollen uns zu Maryam und ihren Schwestern setzen, als ich höflich aber bestimmt in die andere Ecke des Raumes gebeten werde. Für einen Moment glaube ich nicht, was passiert: unsere Gemeinschaft wird nach Geschlechtern getrennt. Dort die Frauen und Mädchen, hier die Männer und Jungen, dazwischen das ganze geräumige Wohnzimmer. Nun sitze ich also zusammen mit einem dickbäuchigen Mullah, Hadi, dem mein ganzes Leben merkwürdig vorkommt, Mehdi, der unsere Art des Reisens zwar auch nicht versteht, aber dennoch aufrichtig an ihrem Gelingen interessiert ist und Ahmad, dem Ringer. Am anderen Ende des Raumes genießen die Frauen ihre intime Runde und lockern ihre Tschadors.

Es bleibt Ahmad, mit dem ich mich den Rest des Abends angeregt unterhalten werde. Zum einen, weil sein Englisch bei weitem das Beste aller Anwesenden ist und zum anderen, weil mir seine ruhige, kluge Art gefällt. Ahmad sagt was er denkt, aber über das, was er sagt, hat er vorher gedacht. Von ihm höre ich nicht einen unnötigen Satz, nicht eine achtlose Aussage. Wir sprechen über den Alltag des zweiundzwanzigjährigen Informatikstudenten, über Religion, über Internetzensur im Iran, über die Zukunft, darüber was kommen mag. Dann ziehen wir auf einem Tablet digital um die Welt. Mit einem Proxyserver starten wir Google Street View und ich zeige ihm meine Heimatstadt und das Haus in dem ich einmal lebte. Ahmad schüttelt entsetzt den Kopf. Für ihn ist es unverständlich, warum wir uns derart ausspionieren lassen. Jeder Internetnutzer könne uns ins Fenster schauen, hält er mir mit ungläubigen Augen vor. Seine Bedenken sind nicht unbegründet: Wir sagen der Privatsphäre ja schon seit Längerem Ade. Im Iran hingegen sind Google derartige Rechte untersagt: kein Google Street View, kein Google Earth.

Kurz vor Mitternacht verabschieden wir uns. Es wartet noch eine Verabredung mit Ebtehal, einer weiteren Cousine, zu Tee und Safraneis. Als wir uns anschicken zu gehen, drückt uns Ehssan ein paar islamische Glaubenshefte in die Hand. Wir sollen sie in einer ruhigen Minute lesen, damit sie uns den Weg weisen. Ahmad hingegen reicht mir seinen hölzernen Tasbih, eine iranische Gebetskette, die mir fortan als Glücksbringer dienen soll. Dass Maryam, in ihrer aufgedrehten Art, ihn zu diesem Geschenk mit Nachdruck überredete, erfahre ich erst hinterher.

Eine halbe Stunde fahren wir durch die dunkle Stadt. Ghom um Mitternacht ist beinahe ausgestorben. Als wir endlich bei Ebtehal, einer Tochter von Zahras ältestem Bruder, ankommen, sind wir bereits total übermüdet. Iranische Gastfreundschaft fordert Opfer. Zum Glück haben alle Beteiligten ein Einsehen und die gemütliche Runde mit Tee und Eiscreme löst sich nach relativ kurzer Zeit wieder auf. Es dauert ja auch nur noch ein paar Stunden, bis die meisten von uns sich wiedersehen.

Am nächsten Morgen erwachen wir früh. Zu früh, wenn man die Eiscremeverpflichtung von letzter Nacht bedenkt. Doch heute sind wir erneut mit einem Großteil der Familie verabredet. Wir machen einen Ausflug ins rund 100 Kilometer entfernte Kashan.

Gähnend sitzen wir im Wohnzimmer und trinken Chai. Wie erwartet sind wir die Einzigen, die zur verabredeten Zeit fertig sind. Alle anderen lassen auf sich warten. Mit uns auf der Couch sitzt Reza, ein Bruder Zahras, und dessen Sohn Arash. Reza sieht ein bisschen so aus wie Karl Marx mit dunklem Schopf und wahrscheinlich würde er diesen Vergleich als Kompliment auffassen. Reza war lange Zeit aktiver Kommunist, auch nach der islamischen Revolution. Als junger Mann muss er im Iran-Irak-Krieg kämpfen, gerät in irakische Kriegsgefangenschaft und wird in seiner Heimat über Jahre hinweg für Tod gehalten – bis er eines Tages wieder vor der Haustür steht.

Nun sitzt ein Mann neben uns, dessen grauer Rauschebart weite Teile seines Gesichts bedeckt. Tiefliegende Augen schauen schwermütig in den Raum. Reza ist schweigsam, das Kämpfen hat er aufgegeben, aber die Ehrlichkeit ist noch immer in sein Gesicht geschrieben.

Es dauert ein paar weitere Gläser Chai, bis unsere Gruppe vollständig ist. Gut anderthalb Stunden später als geplant brechen wir auf. Unsere Kolonne besteht aus vier Fahrzeugen. Natürlich sitzen wir wieder auf Maryams Rückbank. Reza und Amene begleiten uns.

Am Rand der großen Salzwüste Dasht-e Kavir gelegen, befindet sich unser Ziel: die alte Handelsstadt Kashan. Reiche Kaufmänner waren hier einst zuhause und verwandelten die Stadt in ein architektonisches Kleinod. Als wir Kashan erreichen, sind wir bereits spät dran, doch unsere Gruppe ist zu groß, als dass wir auch nur im Ansatz dazu in der Lage wären, strukturiert vorzugehen. Erst muss hier jemand auf Toilette, dann hat dort jemand etwas im Auto vergessen, dann verlaufen wir uns.

Als wir endlich unser erstes Ziel, den Fin-Garten am Rand der Stadt erreichen, ist es schon früher Nachmittag. Errichtet im Auftrag des Safawiden Schah Abbas I im 17. Jahrhundert ist Kashans Fin-Garten ein Musterbeispiel persischer Gartenarchitektur und natürlich von der UNESCO als Weltkulturerbe gelistet. Massive Mauern aus getrockneten Lehmziegeln umgeben den Garten. Khomeini und Khamenei, sein bis heute herrschender Nachfolger, schauen wächtergleich über dem Eingang auf die Besucher herab. Zedern und Orangenbäume ragen in der Grünanlage neben symmetrisch angelegten Wasserläufen und Brunnen empor. Fontänen sprudeln in die Höhe. Gepflasterte Wege und niedrige Hecken führen durch die Anlage. Blumenbeete zieren die Grünflächen. Ein zweistöckiger Pavillon schmückt die Mitte des Gartens.

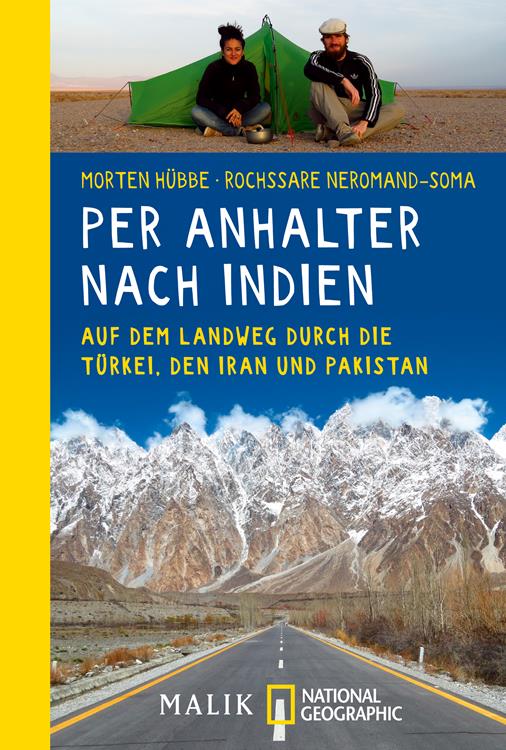

Wenn ihr unsere Abenteuer und Geschichten gerne auf Papier lesen wollt, dann schaut doch mal hier:

In unserem Buch Per Anhalter nach Indien erzählen wir von unserem packenden Roadtrip durch die Türkei, den Iran und Pakistan. Wir berichten von überwältigender Gastfreundschaft und Herzlichkeit, feiern illegale Partys im Iran, werden von Sandstürmen heimgesucht, treffen die Mafia, Studenten, Soldaten und Prediger. Per Anhalter erkunden wir den Nahen Osten bis zum indischen Subkontinent und lassen dabei keine Mitfahrgelegenheit aus. Unvoreingenommen und wissbegierig lassen wir uns durch teils kaum bereiste Gegenden in Richtung Asien treiben.

2018 Malik, Taschenbuch, 320 Seiten

Durch buntes Fensterglas fallen rote, grüne und gelbe Lichtreflexe in das Gebäude. Bögen und Kuppeln schmücken einen Arkadengang, der um den Pavillon führt. In erdigen Farbtönen sind geometrische Muster an ihre Decken gemalt. Dazu kommen Skizzen in blauer Farbe, die verschiedene Szenen aus einem vergangenen Jahrhundert abbilden. Detailliert zeigen sie Reiter und Frauen am Fluss, das Leben im Harem und am Hof. Die feinen, blauen Zeichnungen entlang des Kuppeldaches erinnern mich an holländische Kunst und die Delfter Kacheln. Natürlich finden wir auch hier wieder jede Menge Blüten, Blätter und Ranken in Blau, Rot und Gold – überall. Ohne diese Elemente kommt die islamische Dekorationskunst nicht aus. Kleine Vögel sind dazwischen gemalt. Im Pavillon befindet sich ein Becken aus dem ein Kanal hinaus in den Garten fließt. Dutzende Fische tummeln sich im flachen Wasser. Immer wieder verrenken wir unsere Hälse, legen die Köpfe in die Nacken, nur um die feinen Malereien an den Kuppeln und Decken besser betrachten zu können.

Schon wenige Minuten nachdem wir den Garten betreten ist es Zeit für das Gebet. Bis auf Reza und Arash macht sich die gesamte Familie für ihre Rituale bereit und verschwindet in einem nahen Gebetsraum. Wir hingegen schlendern durch die Anlage. An der nordwestlichen Seite des Gartens befindet sich ein Hamam. Hier wurde Amir Kabir, Ministerpräsident während der Herrscherdynastie der Kadscharen, im 19. Jahrhundert ermordet. Seine Reformen in der Administration und Bildung stießen auf Widerstand am königlichen Hof und endeten letztendlich mit dem Tod des Politikers. Ein paar schlechte Attrappen stellen die Geschehnisse rund um den Mord im Inneren des Badehauses für die Nachwelt dar.

Als wir das Hamam verlassen, treffen wir auch Maryam, Zahra und all die anderen wieder. Im garteneigenen Restaurant essen wir zu Mittag. Obwohl wir die einzigen Gäste sind, besetzen wir die Gartenterrasse fast vollständig. Natürlich lassen wir uns Kebab schmecken, dazu gibt es gegrillte Tomaten, Lavash, hauchdünnes Fladenbrot, und ein ausgezeichnetes Kashk-e Bademjoon, Auberginenpüree. Mit mehr als einem Dutzend Personen, alle gehören zum engen Familienkreis, dauert auch das Essen lange. So viele Familienmitglieder überfordern mich immer noch. In meiner Kindheit brauchte ich nicht einmal alle Finger einer Hand, um die Größe meiner Familie anzuzeigen. Das hier ist signifikant anders, irgendwie spannender.

Wir verlassen den Fin-Garten und besuchen Kashans Altstadt. Die ehemaligen Anwesen der reichen Kaufleute wollen wir uns ansehen. Wir lassen unsere Fahrzeuge irgendwo auf einem Parkplatz stehen und schlendern durch die staubigen Gassen des Ortes. Lehmsteinbauten erheben sich um uns, über denen zu allen vier Seiten geöffnete Türme, die Badgirs, ragen. Sie leiten noch die leichteste Brise aus der Wüste durch ein Schachtsystem hinab in die Wohnräume. Über Zisternen kühlen die warmen Winde ab und sorgen für ein angenehmes Klima im Inneren der Gebäude. Die Sonne steht bereits tief. An vielen der hölzernen Eingangstüren, die hier und da ins Mauerwerk eingelassen sind, hängen zwei metallene Türklopfer. Ein schmaler Stab und ein schwerer Ring. Das Klopfen des Stabes kündigt den Besuch männlicher Gäste an, während das Geräusch des aufschlagenden Ringes den Besuch weiblicher Gäste voraussagt. In einer Gesellschaft, die den offenen Kontakt zwischen Männern und Frauen, die nicht verwandt sind, tabuisiert, bewahrten diese Türklopfer die religiöse Integrität.

Hinter den hölzernen Toren und hohen Mauern verbergen sich elegante, prächtige Herrschaftshäuser aus dem 19. Jahrhundert. Zur Zeit der Kadscharen galt Kashan als eine der wichtigsten Handelsstädte der Region und viele reiche Geschäftsmänner ließen sich hier nieder. Heute sind die Anwesen dem Verfall überlassen. Wo früher wertvolle persische Teppiche lagen, wirbelt nun Staub durch menschenleere Räume. Doch es gibt auch ein paar Ausnahmen.

Das Haus des früheren Teppichhändlers Tabatabei gehört dazu und ist eines der schönsten Privatgebäude des Landes. Um vier Innenhöfe liegen die ehemaligen Wohnräume der wohlhabenden Familie. Dazu kommen Quartiere für die Dienerschaft und Aufenthaltsräume für Gäste. Im größten Innenhof spiegelt sich das feine Mauerwerk in einem langgezogenen Wasserbecken. Zum Vergnügen der Kaufmannsfamilie angefertigt, ist das Becken mitten in der Wüste vor allem eines: dekadent. Blumenbeete befinden sich vor der zweistöckigen Fassade des Gebäudes, die über und über mit Steinmetzarbeiten versehen ist. Phantastische Schnitzereien dekorieren die Wände. Überall prangen Ranken- und Blütenmuster. Dazwischen lockern Spiegelarbeiten das Mauerwerk auf. Hohe Säulen ragen empor, die Terrassen und Balkone stützen. Buntes Glas in Fenstern und Türen wirft farbiges Licht ins Innere der Räume.

Wir steigen Treppen hinauf und wieder hinab, winken von Balkonen und Mauernischen. Maryam hat den meisten Spaß. Für sie ist das Herrenhaus ein großer Spielplatz. Aufgeregt lässt sie ihre Beine aus dem zweiten Stock baumeln. Dann entdeckt sie einen anderen Vorsprung, einen weiteren Raum, den sie noch nicht kennt und wird umgehend zur Forscherin. Vor Freude springend eilt sie davon. So viel Enthusiasmus wie in dieser Frau steckt, kannte ich bisher nur von Kindern. Ich versuche mir Maryam in einem Gerichtssaal als Anwältin vorzustellen. Wie mag sie wohl nach dem Abschluss ihres Jurastudiums vor einem Richter agieren? – Vermutlich mit sehr viel Elan.

Ein weiteres Anwesen in Kashan gehörte dem Schwiegersohn Tabatabeis, dem Teppichhändler Boroujerdi. Es heißt, dass, als Boroujerdi um die Hand der Tochter Tabatabeis anhielt, dieser eine einzige Bedingung stellt. Seine Tochter solle nach ihrer Hochzeit in einem ebenso prächtigen Haus leben, wie zuvor. Gesagt, getan: 18 Jahre dauert der Bau des prunkvollen Hauses.

Auch hier sind die Sandsteinwände mit Schnitzereien versehen. Ein zweistöckiger Iwan ragt in den Innenhof. Bögen und Kuppeln schmücken das Gebäude. Wandmalereien der berühmtesten iranischen Künstler ihrer Zeit zieren die Wände. Buntes Fensterglas ist in feinen Motiven zusammengesetzt. Ein Balkon führt im zweiten Stock einmal um den mit Bäumen bewachsenen Innenhof und verkündet noch heute vom Leben in verschwenderischem Glanz.

Dann schließen die Tore, die Besichtigungszeit ist vorbei. Feierabend. Wir kehren zurück nach Ghom und schon auf dem Weg ist klar, dass der Abend gelaufen ist. Die kurze Nacht und der lange Tag fordern nun ihren Tribut. Zum Glück steht heute keine Einladung zum Essen mehr an.

Am nächsten Tag spazieren wir erneut durch Ghom. Dutzende schwarze Gewänder flattern um uns herum. Einige Turbane, weiße und schwarze, kreuzen unseren Weg. Gelbe Ziegelmauern ragen in die Höhe. Türen und Tore öffnen sich zu Wohnungen und Geschäften. Die asphaltierte Straße reicht von einer Hauswand bis zur gegenüberliegenden. In den meisten Gassen und Seitenstraßen der Stadt gibt es keine Bürgersteige. Dafür reicht der Platz nicht aus. Dort wo Fußwege existieren, werden sie von grauen und schwarzen Markisen überspannt. Sie spenden Schatten für die darunter befindlichen Eingänge der Geschäfte und die aufgebahrten Waren. Pistazien und Datteln finden wir hier, Gewürze, Obst, aber auch Kleidung und gebrauchte Fahrräder, die vor einem Reparaturladen hängen. Die blauen Spendenkästen, die wir bereits aus Qazvin und anderen iranischen Städten kennen, tauchen hier in einer noch größeren Dichte auf. Frauen strömen uns entgegen, schwarze Stoffe schwingen mit ihnen durch die Straßen. Kinder huschen lachend und feixend an uns vorbei. In einer Babykarre sehen wir die vermutlich jüngste Kopftuchträgerin des Landes.

Wir betreten den Basar. Ghoms Markthallen sind bei weitem nicht so verwirrend wie die Märkte in Teheran oder Täbris, dafür sind sie genauso atmosphärisch und genauso konservativ. Die Basare im Iran sind eine Hochburg altmodischer Kräfte und Traditionen. Auch der Markt in Ghom steht dem in nichts nach. Dass wir ohne Tschador durch die Gänge laufen, bleibt nicht unkommentiert. Im Vorbeigehen murmelt ein älterer Herr mit zerfurchtem, rissigen Gesicht und unrasierten Wangen, in unsere Richtung. Es passt ihm offensichtlich nicht, dass wir so, und damit meint er ohne einen Tschador, aus dem Haus treten durften. Dabei sitzt unsere Kleidung religionskonform. Haar, Knöchel, Handgelenke, Hintern – alles ist ordentlich bedeckt und so kümmern wir uns auch nicht weiter um den verbitterten Mann. Stattdessen bummeln wir durch die Gassen des Marktgebäudes.

Wunderschöne Kuppeln erheben sich über unseren Köpfen. Tageslicht fällt von oben in den Basar. Um uns werden Teppiche und Schmuck verkauft, Kissen und Küchengeschirr, feine Keramik und Wasserkocher aus Aluminium. Tischläufer und Stoffe werden angeboten, Nüsse und getrocknete Früchte, Süßigkeiten. Grüne Fahnen hängen von der Decke. Sie symbolisieren sowohl den Islam, als auch den Propheten Mohammed. Daneben wechseln Töpfe und Pfannen ebenso den Besitzer wie Gläser und Karaffen. Ghoms Markt ist das Haushaltswarenlager der Stadt.

Wir schlendern durch die Gassen, bestaunen die feine Architektur, die Farben und Muster. Dann, als wir den Markt bereits wieder verlassen haben, stehen wir vor der Imam al-Hasan al-Askari Moschee. Es ist eines der ältesten religiösen Gebäude der Stadt. Die Zwiebelkuppel mit ihrem türkis- und cremefarbenen Streifenmuster ist schon von weitem zu sehen. Auf dem Vorplatz stehen einige Frauen eng zusammen. In ihre Tschadors gehüllt, sehen sie aus wie ein schwarzer Felsen. Im Vorbeigehen erzählt uns Maryam vom gefährlichen Leben der konservativen, iranischen Frauen. In der Dunkelheit sind sie unter ihren schwarzen Stoffen praktisch unsichtbar. Immer wieder kommt es nachts zu Verkehrsunfällen, weil die Frauen im Tschador von Autofahrern schlicht übersehen werden.

Zurück zuhause schleppen wir die schweren Einkaufstaschen, die wir auf dem Markt gefüllt haben, in die Küche. Dort bereitet Zahra gerade neues Halva zu und wir schauen ihr gerne über die Schulter. Aus Zucker, Mehl und Öl knetet sie eine cremig-zähe Masse, die nach ein paar Stunden im Kühlschrank unsere liebste iranische Süßigkeit wird. Von nichts anderem könnte ich so viel essen, wie vom Halva aus Zahras Hand und wir werden reichlich mit der klebrigen Masse versorgt.

Die Tage in Ghom fliegen dahin und unsere Gastgeber lassen uns nicht ziehen. Wir verschieben unsere Weiterreise von einem Tag auf den nächsten, so gut geht es uns mit Maryam und ihrer Familie. Wir sitzen im Wohnzimmer, trinken Chai, lassen uns Halva schmecken, schießen Erinnerungsfotos. Letzteres entwickelt sich immer wieder zu einer Mission. Wir können nicht einfach so ein Foto knipsen. Immer muss etwas Essbares auf dem Tisch liegen, das auch unbedingt auf den Bildern zu sehen sein muss. Schließlich soll es später nicht heißen, man hätte uns schlecht bewirtet. So werden ständig Obstschalen neu drapiert, dampfender Chai nachgeschenkt und noch mehr Süßigkeiten gebracht.

Irgendwann finden wir dennoch die Kraft zum Aufbruch. Schnell sind uns Maryam und ihre Geschwister, Onkel und Tanten, die gesamten Familie ans Herz gewachsen. Gerade deshalb wird unsere Verabschiedung zu einem merkwürdig Erlebnis. Ich möchte überschwänglich Lebewohl sagen und darf doch nicht eine meiner Gastgeberinnen berühren, geschweige denn umarmen. Weder Maryam, noch Zahra. So versuche ich meine Dankbarkeit für die angenehme Zeit in Worte und Gesten zu packen und habe doch das Gefühl ihr nicht ausreichend Ausdruck verleihen zu können.

Als wir uns schon auf der Türschwelle befinden, folgt uns Zahra mit einer Schale voller Wasser, die sie hinter uns auf der Straße kippt. Das Wasser, so erklärt uns Maryam, ist ein Abschiedsgruß. Möge unsere Reise so leicht und frei von Hindernissen sein, wie der Lauf des Wassers. Gerührt von so viel Zuneigung verlassen wir Ghom, die heilige, die konservative Stadt und reisen weiter durch den Iran. Diesmal auf dem Weg nach Isfahan, der Stadt der traditionellen Künste und größter Touristenmagnet des Landes.

Ghom in zwei Teilen

Teil 1: Khomeini und die islamische Revolution

Teil 2: Ghoms Heiligtum und ein Familienausflug nach Kashan

Wenn dir dieser Artikel gefallen hat und du gerne mit uns auf Reisen gehst, dann unterstütze uns doch mit einem kleinen Trinkgeld. Spendiere uns ein Käffchen, Schokoladenkuchen oder ein anständiges Rambazamba – alles ist möglich.

Aus dem hohen Norden Deutschlands hinaus in die Welt: 2011 zieht es Morten und Rochssare für zwei Jahre per Anhalter und mit Couchsurfing auf den südamerikanischen Kontinent. Genauso geht es nun weiter. Jetzt jedoch in die andere Richtung. Seit 2014 trampen die beiden auf dem Landweg von Deutschland nach Indien und weiter nach Südostasien. Es gibt noch viel zu entdecken.

Von ihren Abenteuern und Begegnungen erzählen sie in ihren Büchern „Per Anhalter durch Südamerika“ und „Per Anhalter nach Indien“, jeweils erschienen in der National Geographic Reihe bei Malik.