Wir sind im Süden Indiens. Im richtigen Süden. In Tamil Nadu. Ein Bundesstaat, so groß wie Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und das Saarland zusammen. Weit weg von den Metropolen Mumbai, Neu-Delhi oder Kolkata, weit weg vom politischen Zirkus, weit weg auch von den turbulenten Jahrhunderten, die den Norden Indiens immer wieder umwälzten.

Tamil Nadu ist eine stolze Region, das Kernland südindischer Kultur und Tradition. Mächtige Tempel stehen hier. Auf ihren gigantischen, detailreich verzierten Eingangstürmen, den Gopurams, hocken dickbäuchige, schnurrbärtige Wächterfiguren und leuchtend bunte Wesen aus der hinduistischen Mythologie. Sie blicken hinab auf die Tamilen, die mit ihren flinken Zungen eine Sprache sprechen, in der Ungeübte wie wir kaum erkennen, wo ein Wort endet und das nächste beginnt. Tamil ist ein Klangteppich ohne Zwischenräume. Pausen braucht es nicht.

Uralte Lobgesänge ehren die Götter Shiva und Vishnu, die noch heute in den Tempeln gesungen werden. Jahrhundertealte Schriften gehören in Tamil Nadu noch immer zum kulturellen Gemeingut und selbst die mit ihr einhergehenden Tanz- und Musiktraditionen bestehen bis in die Gegenwart fort.

Wir juckeln mit Joseph in einem klapprigen Kleinwagen durch das bäuerliche Hinterland. Es ist spät geworden, die Nacht bricht herein und Josephs Herz ist schwer. Der junge Ingenieur hatte sich selbstständig gemacht und wurde von seinen Geschäftspartnern über den Tisch gezogen. Joseph ist nicht nur pleite, sondern hoch verschuldet. Die Bankkredite, die er vor wenigen Monaten für seine Hochzeit aufnahm, muss er zurückzahlen. Nur weiß er nicht wie. Harte Fakten. Unsere Fahrt wird zur Therapiesitzung: Joseph lässt alles raus. Wir hören ihm zu, sind bedrückt und hilflos zugleich. Ich würde gerne etwas Nützliches sagen. Aber jeder schlaue Satz entpuppt sich als belanglose Floskel. Ich bleibe stumm. Verzwickte Situation.

Kanyakumari und das Kap Komorin

Spät erreichen wir Kanyakumari, ein kleines, uninspiriertes und mehrheitlich christlich geprägtes Küstenstädtchen. Hier treffen das Arabische Meer, der Indische Ozean und der Golf von Bengalen aufeinander. Spülen sich gegenseitig durcheinander und branden an das Kap Komorin, den südlichsten Punkt des indischen Subkontinents. Der Horizont ist so weit, dass Sonnenuntergang und Mondaufgang gleichzeitig zu sehen sind. Kanyakumari ist ein geografisch seltener Ort und für viele Hindus von spiritueller Bedeutung. Nur wenige Meter vom brandenden Meer entfernt, besuchen sie den Tempel der Göttin Kumari Amman. Sie ist die alte Schutzgöttin der Küste, die hier in der Gestalt Parvatis, der Partnerin Shivas, verehrt wird.

Am felsigen Ufer brechen die Wellen. Wuchtig ergießt sich die Gischt über die Spaziergänger auf der Promenade. Junge Männer und Frauen werfen sich in Posen, die manchmal lustig, manchmal verführerisch und doch immer gleich sind. Selfies verschwinden in Datenspeichern. Am Rand der Promenade verzweifeln ein paar Gestalten mit Digitalkameras und Farbdruckern. Noch vor wenigen Jahren hatten die Straßenfotografen ein Monopol auf Familienbilder vor schöner Kulisse. Doch heute legt kaum jemand Wert auf ihre Dienste. Die Fotografie ist aus der Hand weniger in die Hand vieler übergegangen.

Knochige Bettler sitzen im Staub. Tiefe Falten ziehen durch ihre Gesichter. Lederne Haut wellt sich über dünne Arme. Um sie herum stehen Buden, in denen allerlei Schnickschnack verkauft wird. Nichts davon hat irgendeinen Wert. Billige Plastikunterhaltung.

Ein Aussichtsturm erhebt sich über dem Ufer. Von oben geht der Blick nach Süden. Dort liegt der Indische Ozean. Ein blauer Gigant. Nichts als Wasser. Im Osten brandet er irgendwo ans Ufer Sri Lankas, im Westen umspült er in der Ferne die weichen, weißen Sandstrände der Malediven. Im Süden ragt die Amsterdam-Insel in 5.000 Kilometern Entfernung aus den Fluten. Sie liegt auf halbem Weg zum antarktischen Festland.

Nicht ganz so weit weg – nur ein paar Hundert Meter vom Kap Komorin entfernt – ragt die Statue des tamilischen Dichters Tiruvalluvar über einer kleinen Felseninsel aus dem Meer. Er gilt als Autor des Tirukkural, dem bis heute wichtigsten Werk der klassischen tamilischen Literatur. Tiruvalluvar ist so etwas wie der Goethe Tamil Nadus; ein Idol des Kulturnationalismus mit dem Status eines beinahe Heiligen.

Dabei ist Tiruvalluvar ein unerhörtes Kind aus der Beziehung eines Brahmanen mit einer Unberührbaren. Keine idealen Voraussetzungen, um es im Indien des 5. Jahrhunderts zu etwas zu bringen. Tiruvalluvar wird ausgesetzt, wächst heran, schreibt den Tirukkural, ein 1330 Doppelverse umfassendes Lehrgedicht, und trägt es in die Stadt der Künste nach Madurai.

Madurai, die Kinderstube der tamilischen Kultur

Madurai, 250 Kilometer nördlich von Kanyakumari, ist das Kinderzimmer der tamilischen Kultur. Sie gilt als eine der ältesten Städte im Süden Indiens und ist bereits vor über zweitausend Jahren ein wichtiges Religions- und Handelszentrum. Hier befindet sich der königliche Hof des Pandya-Reiches das in der Antike weit vernetzt ist. Griechische Botschafter residieren am Hof. Römische Soldaten bewachen die Stadttore. Die Handelsbeziehungen reichen vom antiken Griechenland und römischen Kaiserreich, die mit Seide, Perlen und Gewürzen beliefert werden, bis nach China.

Madurai ist über eintausend Jahre eine reiche, einflussreiche Stadt. An den Häfen am Ufer des Flusses Vaigai legen regelmäßig ausländische Handelsschiffe an. Kaufleute begutachten Pferde und Edelsteine, aber auch Trockenfisch und Tamarinde, die hier für den Export gehandelt werden.

In dieser kosmopolitischen Stadt wird die klassische tamilische Literatur in Akademien zu einem Kanon zusammengefasst, der bis heute Bestand hat. Wer aufgenommen werden will, muss die etablierten Dichter überzeugen. So ein dahergelaufener Typ wie Tiruvalluvar wird da bestenfalls belächelt, wahrscheinlich aber offen angefeindet.

Die Dichter lehnen den Tirukkural ab, ohne auch nur ein einziges Wort gelesen zu haben. Der Sohn einer Unberührbaren ist es einfach nicht wert. Also legt Tiruvalluvar seine Schrift auf die Bank vor der Akademie, auf der die wichtigen Dichter sitzen. Plötzlich, so wird es bis heute erzählt, schrumpft die Bank auf die Größe des Buches und wirft die Literaten in den Staub zu Füßen Tiruvalluvars. Der Rest ist Geschichte. Noch immer ehren die Tamilen den Tirukkural und seinen Verfasser Tiruvalluvar.

Zu jener Zeit ist Madurai das Weimar des indischen Südens. Nur wesentlich früher und wesentlich größer. Mehrere Tausend Dichter ziehen in der lang anhaltenden Blütezeit in die Stadt. Sie schreiben über das Leben und die Liebe, die Herrscher und Beherrschten. Auch Madurai selbst taucht in den alten Versen auf. Die reiche Stadt wird in Heldendichtungen gepriesen. Sie erzählen von hohen Schutzmauern und starken Toren, von Straßen so breit wie Flüsse. Auf ihnen marschiert die Armee des Königs mit Elefanten und Streitwagen durch die Stadt. Ein vielfältiges Sprachengewirr dringt durch die Märkte.

Alte, gebückte Weiber verkaufen bunte Blumen und Parfum an hübsche junge Frauen, die, mit Juwelen geschmückt, das Treiben in den Straßen von Balkonen aus betrachten. Am Abend unternehmen wohlhabende Adlige Ausfahrten in noblen Karossen. Königliche Ratgeber und Minister lassen sich in Restaurants Delikatessen servieren. In den Tempeln erklingt Musik, werden Opfer für die Götter gebracht. Der Mond steigt auf. In den Wohnhäusern flackern Öllampen. Frauen unterhalten ihre Männer mit Harfenspiel. Andere prostituieren sich in den dunklen Straßen und werben um die Gunst betrunkener Freier. Gegen Mitternacht, wenn die Stadt schläft, schleichen Räuber und Diebe durch Madurai. Nachtwachen patrouillieren bis zum Sonnenaufgang.

Dann singen die Brahmanen in den Tempeln aus den Veden, den religiösen Texten des Hinduismus. Mahuts füttern in den königlichen Ställen Elefanten und Pferde. Die ersten Geschäfte öffnen in den frühen Morgenstunden. Langsam erwacht die Stadt. Türen knarren, lassen das Licht des Tages in die Häuser. Verkaterte Männer grummeln, während ihre Frauen den morgendlichen Haushalt regeln. Jemand ruft die Uhrzeit aus. Hähne krähen. Tempeltrommeln dröhnen durch die Stadt. Draußen vor den Toren stehen die Jäger mit der Beute der letzten Nacht.

Madurai ist berühmt. Die Stadt wächst, weckt Begehrlichkeiten, wird angegriffen, eingenommen und zurückerobert. Wohin mit all dem Reichtum, fragen sich die Könige und beginnen im 12. Jahrhundert mit einem gigantischen Bauprojekt. Auf einem sechs Hektar großen Areal errichten sie den Minakshi Tempel, der bis heute das Stadtbild Madurais prägt. Zwölf gewaltige Gopurams, steil aufragende Eingangstürme aus dem 16. Jahrhundert, schmücken die Anlage. Auf ihnen hocken, stehen und tanzen unzählige mythologische Stuckfiguren in bunten Farben. Götter und Dämonen treiben hier Schabernack mit- und gegeneinander.

Die Türme sind mit 46 Metern die höchsten sakralen Gebäude im Süden Indiens und ragen weit über die modernen Betonquader der Millionenstadt Madurai hinaus. Täglich beten etwa 15.000 Menschen in der Tempelanlage zu Minakshi, einer lokalen Erscheinungsform der Göttin Parvati und ihrem Gatten Shiva, die nach der hinduistischen Mythologie hier in Madurai geheiratet haben sollen.

Rund um den Tempel ist Madurai eine gewöhnliche Großstadt. So gewöhnlich wie eine Großstadt in Indiens Süden sein kann. Es ist laut, heiß und stickig. Auf den staubigen Straßen knattern Mopeds und Motorrikschas. Schon von weitem winken die Fahrer potenziellen Kunden entgegen. Reklametafeln hängen an schmutzig verwaschenen Wänden. Männer in Lungis und karierten Hemden schieben mobile Verkaufsstände an Schlaglöchern vorbei. Dabei geraten sie immer wieder in den Gegenverkehr, was sie entweder nicht bemerken oder ignorieren. Das späte Nachmittagslicht taucht die Straßen in warme Farben und schenkt dem Chaos einen träumerischen Anstrich.

Packliste

Unsere Ausrüstung muss einiges aushalten. Seit über 7,5 Jahren sind wir dauerhaft unterwegs und strapazieren unser Hab und Gut im täglichen Einsatz. Einiges hat bei uns nur kurze Zeit überlebt, doch anderes bewährt sich mittlerweile seit Jahren und wir sind von der Qualität überzeugt. Unsere Empfehlungen könnt ihr hier nachlesen.Der Minakshi Tempel in Madurai

Zwischen den Häusern der Altstadt wachsen die Eingangstore des Minakshi Tempels aus den Gassen heraus. Sie überragen die kreuz und quer aufgespannten Stromleitungen und schießen wie bunte Pilze über die Stadt.

Die Tempellegende ist auf klassisch indische Weise völlig absurd. Sie erzählt von einem kinderlosen König der die Götter um Nachkommen bittet und dafür ein Opferfeuer abbrennt. Aus den Flammen tritt Minakshi, ein Mädchen mit drei Brüsten. Gleichzeitig prophezeit eine himmlische Stimme, dass das Kind die überschüssige Brust verliert, sobald sie ihren zukünftigen Ehemann erblickt.

Minakshi wächst her, wird zur Königin gekrönt und zieht mit ihrer Armee in alle möglichen Kriege. So gelangt sie zum Berg Kailash, dem Sitz der Götter, und fordert Shiva heraus. Der Gott der Zerstörung betritt das Schlachtfeld und plumps, schon liegt die dritte Brust in der blutigen Erde. Wenige Tage später heiraten Minakshi und Shiva in Madurai. Hier vollbringen sie ein paar göttliche Wunder, bekommen einen Sohn namens Murugan und ziehen sich irgendwann in den Minakshi Tempel zurück ohne jemals wieder in die Öffentlichkeit zu treten.

Wie alle hinduistischen Geschichten sprüht auch diese Legende vor Wahnwitz. Der Tempelkomplex ist weitläufig. Korridore und Säulenhallen liegen um die beiden Hauptschreine, die Minakshi und Shiva gewidmet sind. Weit mehr als dreißigtausend Götterdarstellungen befinden sich in der verwinkelten Tempelanlage und überall finden religiöse Zeremonien statt.

Ganesh und die Legende vom Laddu

Nicht nur zu Minakshi und Shiva werden hier verehrt. Auch der dickbäuchige Elefantenkopfgott Ganesh hat im Tempel einen Schrein. Wie sein Bruder Murugan ist Ganesh ein Sohn Shivas und Parvatis (beziehungsweise ihrer Erscheinungsform Minakshi) und zugleich der Wächter der Tore und Überwinder von Hindernissen.

Ganesh ist aber auch ein gefräßiger Genießer. Eines Tages errichtet Kubera, der hinduistische Gott des Wohlstands, einen neuen Palast aus purem Gold. Er ist so stolz auf sein Heim, dass er Shiva, den Gott der Götter, einlädt, um ein bisschen zu protzen. Doch der mürrische Shiva hat keine Lust auf das Schauspiel und schickt stattdessen seinen Sohn Ganesh.

Im goldenen Palast angekommen ist dieser absolut nicht beeindruckt. Kubera gibt sich die größte Mühe, aber nichts imponiert Ganesh. Dann betreten die beiden den großen Speisesaal, wo auf einer langen Tafel die herrlichsten Köstlichkeiten warten. Der vor Langeweile bereits hungrige Ganesh fängt augenblicklich an zu essen. Er isst und isst, schaufelt mit seinem Rüssel alles in sich hinein. Delikatessen, die für eintausend Gäste bestimmt sind, vertilgt Ganesh in wenigen Minuten.

Dann läuft er in die Küche, wo er rohes Gemüse und alle andere Vorräte verputzt. Er mampft die goldenen Teller, Gabeln, Löffel, Becher; alles, was sich irgendwie in seinen Mund befördern lässt. Er isst die Bilder von den Wänden, die Vorhänge von den Fenstern, die Ziegel vom Dach. Ganesh ist im Rausch und Kubera fürchtet um seinen Reichtum. In seiner Panik ruft er Shiva: „Alter, dein Sohn frisst mir die Haare vom Kopf, mach was!“ Und Shiva, der Kubera noch immer nicht sehen will, schickt seine Frau Pavarti.

Als sie den goldenen Palast erreicht, knabbert Ganesh gerade an der Haustür. Parvati überreicht ihrem Sohn in mütterlicher Fürsorge ein Laddu, eine süße, frittierte Kugel aus Kichererbsenmehl mit Nüssen und Trockenfrüchten, die augenblicklich zwischen den Stoßzähnen Ganeshˈ verschwindet. Plötzlich fühlt Ganesh tiefe Befriedigung. „Ah, genau das habe ich gebraucht“, murmelt er, streichelt glücklich seinen Bauch und kehrt Kuberas verwüstetem Palast den Rücken.

Seitdem trägt Ganesh immer ein Körbchen voller Laddu mit sich herum. Dabei bietet der Süden Indiens noch ganz andere Köstlichkeiten. Dosa, Idli, Uttapam, die lokale Küche unterscheidet sich stark vom Norden Indiens. Sie ist geprägt von Reis und Kokosnüssen. Auf Bananenblättern werden Currys serviert, die wir mit der rechten Hand vermischen, kleine Kugeln formen und sie mit den Fingern in den Mund schieben.

Noch im Norden haben wir uns erzählen lassen, wie furchtbar unästhetisch die Esskultur des Südens sei. Wie unzivilisiert es wäre, nur mit Händen zu essen. Jetzt sitzen wir hier mit reisverklebten Fingern und ernten anerkennende Blicke der Einheimischen. Perspektivwechsel. Wir sind in Tamil Nadu, im stolzen Süden Indiens.

Wenn dir dieser Artikel gefallen hat und du gerne mit uns auf Reisen gehst, dann unterstütze uns doch mit einem kleinen Trinkgeld. Spendiere uns ein Käffchen, Schokoladenkuchen oder ein anständiges Rambazamba – alles ist möglich.

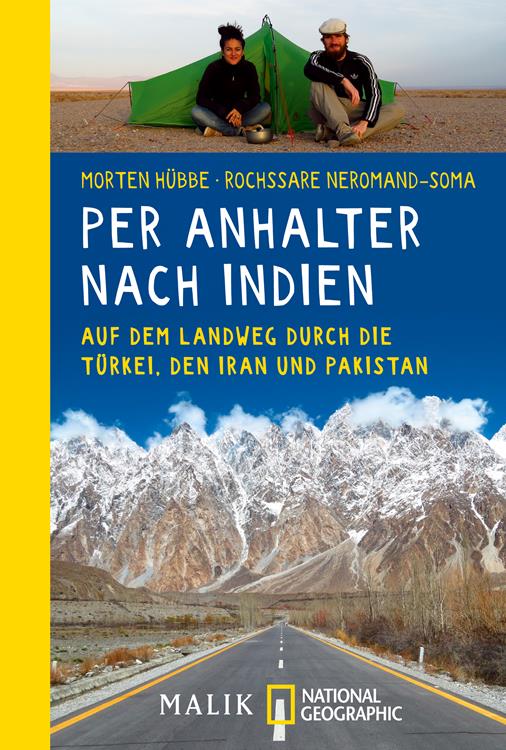

Aus dem hohen Norden Deutschlands hinaus in die Welt: 2011 zieht es Morten und Rochssare für zwei Jahre per Anhalter und mit Couchsurfing auf den südamerikanischen Kontinent. Genauso geht es nun weiter. Jetzt jedoch in die andere Richtung. Seit 2014 trampen die beiden auf dem Landweg von Deutschland nach Indien und weiter nach Südostasien. Es gibt noch viel zu entdecken.

Von ihren Abenteuern und Begegnungen erzählen sie in ihren Büchern „Per Anhalter durch Südamerika“ und „Per Anhalter nach Indien“, jeweils erschienen in der National Geographic Reihe bei Malik.

Wie immer: Ganz wunderbar geschrieben!