Seit drei Jahren waren wir nicht mehr in Deutschland. Eine lange Zeit, in der wir fast zwei Jahre auf dem indischen Subkontinent unterwegs waren. Jetzt kommen wir zurück und der Weg nach Hause, der Weg nach Deutschland, ist ein mulmiger.

Seit drei Jahren esse ich nicht mehr mit Messer und Gabel, seit fast zwei Jahren esse ich hauptsächlich mit der rechten Hand, den linken Unterarm, wie in Indien üblich, auf die Tischkante gestützt. Ich bin es so gewohnt im Schneidersitz zu sitzen, dass ich das Sitzen auf einem Stuhl als unbequem empfinde. Ich esse auch fettiges Essen mit der Hand, auch Reis und Currys.

Aus der Not muss danach ein Fetzen Zeitungspapier reichen, um die Hände zu reinigen – manchmal auch ein Hausaufgabenzettel der Kinder des Straßenstandbesitzers, oder ein bisschen Wasser ohne Seife. Die ganze Zeit über habe ich meine Wäsche mit der Hand gewaschen, Klopapier seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Bei öffentlichen Toiletten bevorzuge ich inzwischen Hocktoiletten, weil es hygienischer ist.

Der Linksverkehr ist mir ins Blut übergegangen. Kurze Hosen und Ärmel habe ich beinahe aus dem Gedächtnis gestrichen. Ich bin zurückhaltend gegenüber Männern und achte darauf, im öffentlichen Verkehr oder beim Posieren für Fotos neben Frauen zu sitzen. Ich wackele ständig mit dem Kopf.

Vieles hat sich getan. Ich trage ständig eine indische Gamsa um die Schultern. Ich nutze es als Handtuch, weil es leicht ist und extra schnell trocknet, ich bedecke damit meine Schultern und wische mir den Schweiß von der Stirn. Es ist ein universelles Tuch, das ich nicht missen möchte. Kann ich so jetzt einfach nach Deutschland zurück? Oder guckt man mich dann komisch an? Verhalte ich mich auffällig?

Vor dem Flug checke ich dann doch tatsächlich den Knigge und überprüfe die Sitten zu Tisch und komme mir töricht vor. Ich denke an die reichen Inder, die es sich, entgegen ihrer Tradition, mühsam angewohnt haben, mit Messer und Gabel zu essen. Als sei die westliche Esskultur besser als ihre eigene. Es gibt so viele verschiedene Esskulturen auf der Welt. Und niemals ist es mir in den Sinn gekommen, dass eine besser sei als die andere.

Zurück in geregelten Bahnen

Die ersten Momente in Deutschland sind völlig verrückt. Nach einem Zwischenstopp in Kuwait kommen wir in Frankfurt an. Die Bundespolizei wartet bereits wenige Meter nach dem Ausstieg aus dem Flugzeug. Passagiere werden genauestens befragt. Nach dem woher, wohin und nach den Details. Studium? Welches Fach genau?

Auch wir werden angehalten. Vielleicht sehen wir merkwürdig aus, mit den Tüchern und Decken, in die wir uns hüllen. Ach, deutsche Pässe. Wir dürfen weitergehen. Doch andere Reisende werden noch vor der offiziellen Einreisekontrolle bereits drei Mal angehalten und intensiv befragt. Nach der Gepäckausgabe weitere Male. Aber dann nur noch im Zufallsprinzip. Mal hier ein junger Mann, mal dort.

Beim Bäcker am Flughafen stehe ich vor der Auslage. Ich schaue mich um, kann mich nicht entscheiden. Eigentlich gucke ich erstmal nur. Eine Laugenbrezel oder doch lieber ein Mozzarellabrötchen? Gibt es auch Franzbrötchen? Als eine junge Frau bedient wird, deutet sie auf mich. Ich sei vor ihr da gewesen. Ich muss fast lachen. Um in Indien bedient zu werden, muss man gefühlt zehn Leute wegschubsen und eisern sein, sich gegen die anderen Kunden durchsetzen. Kein Pardon. Sonst kommt man gar nicht an die Reihe.

Und es ist so still. Unheimlich still. Ich habe die ganze Zeit ein Gefühl, das man wohl mit Totengräberstimmung beschreiben kann. Als sei gerade etwas Schreckliches passiert, als liege die Bestürzung noch greifbar in der Luft, wie schwerer Dunst, der nicht verfliegen will. Am Flughafen ist es so leise, dass wir uns zunächst nur trauen zu flüstern. Was war geschehen?

Später in Frankfurt sehe ich Müll – Papierfetzen und Getränkedosen – auf der Straße. Und bin schockiert. Müll? In Deutschland? Ich erinnere mich an den allgegenwärtigen Abfall in Indien und der festen Überzeugung, dass es sowas in Deutschland nicht gibt. Aber vielleicht ist der Gedanke an die Heimat vergleichbar mit dem Gedanken an eine Ex-Beziehung. Man erinnert sich nur an die guten Sachen. Der Rest gerät in Vergessenheit.

Deutschland hat sich verändert

Oder hat sich die Heimat etwa verändert? Ich weiß noch, wie ich verächtlich die Werbung für das indische Militär in Indien entdeckt habe. Dieser Patriotismus, diese Verherrlichung von Krieg und Leid, das künstlich konstruierte Heldentum der Soldaten. Gut, dass es das in Deutschland nicht gibt, dachte ich damals freudig. Und auch ein bisschen stolz.

Doch jetzt sehe ich die Plakate an den Bushaltestellen. Plötzlich soll man nach Mali. „Mach, was wirklich zählt“. Die zehn Millionen Euro teure Werbekampagne der Bundeswehr wirbt mit 30.000 Plakaten und 5,5 Millionen Postkarten deutschlandweit um Nachwuchs. Ich bin bedrückt. Kriegswerbung. Dafür reicht der Bundeshaushalt. Dafür reicht der Etat der Bundeswehr, der höher ist als die Ausgaben für Bildung, Gesundheit und Forschung zusammen.

Die ersten Schritte, die ersten Begegnungen, die ersten Gespräche – sie sind unspektakulär. Die ganzen Gedanken, die ich mir um unsere Rückkehr nach Deutschland gemacht habe, waren völlig umsonst. Banalitäten bestimmen die ersten Momente mit Familie und Freunden: „Ach, habt ihr ein neues Auto?“, „Ja, aber schon seit fast drei Jahren“. Den Kommentar zur neuen Frisur spare ich mir.

Ich möchte erst links auf der Fahrerseite ins Auto einsteigen und werde, als ich endlich meinen Platz gefunden habe, amüsiert aber höflich aufgefordert mich doch anzuschnallen. Anschnallen; das habe ich schon Jahre nicht mehr gemacht. Noch vor der Haustür ziehe ich meine Schuhe aus, lasse sie am Treppenabsatz stehen und werde ausgelacht. Das sei hier kein Tempel. Der Luxus verzückt mich. Eine heiße Dusche. Mit richtig viel Wasserdruck. Eine Waschmaschine. Ach, und wie toll Taschentücher doch sind. So weich an der Nase. Ganz anders als Klopapier.

Mit dem Fahrrad fahre ich durch die Stadt. Die Gewöhnung an den Rechtsverkehr läuft eigentlich ganz automatisch, wenn man nicht darüber nachdenkt. Wenn Gegenverkehr kommt, komme ich ins Grübeln und bin verunsichert, auf welcher Seite ich mich jetzt halten muss. Irgendwann fahre ich mehrere Hundert Meter im Gegenverkehr, weil ich eh gleich abbiegen will. Ganz selbstverständlich. Menschen beschweren sich. Und ich nehme mir vor, mich wieder mehr an die Straßenverkehrsordnung zu halten.

Das Gefühl der Stille hört nicht auf. Es ist so leise, man mag kaum laut sein. Meine knallorangene Hose ist Gesprächsthema. Vielleicht ist das zu fröhlich für Deutschland, denke ich und bemerke die schwarze, dunkelblaue und graue Kleidung aller anderen. Kräftige Farben haben positive Energie, hat man uns in Indien immer gesagt. Und doch wirkt es unpassend; hier im Alltagsgrau.

Heimat bleibt Heimat

Heimat bleibt immer Heimat, gerade weil sich nichts ändert. Gerade, weil das Gefühl so tief verankert ist, dass man es jederzeit wieder abrufen kann, sollte es auch mal in der Versenkung verschwinden. Eigentlich stimme ich dem vollkommen zu. Heimat bleibt immer Heimat. Weil man immer weiß, wie der Hase läuft, wie man sich verhält, was man zu tun hat. Man kennt die Regeln, die Sitten, die Bräuche. Man ist in der Heimat nie fremd.

Und auch ich bin wieder schnell drin. „Schönes Wochenende!“ „Ebenso. Vielen Dank!“ Schalala. Wie ein freundlicher Singsang gehen mir die Floskeln über die Lippen, als hätte ich nie etwas anderes gemacht. Und insgeheim, tief in mir drinnen, freue ich mich wie ein kleines Kind über dieses idyllische Kleinstadtleben. Ich bin auch ein guter Kleinstädter. Ich nicke freundlich und begrüße jeden auf der Straße – einfach so. Weil man das hier so macht. Und weil ich weiß, dass man das hier so macht.

Ich weiß, dass hier einem die Leute in den Einkaufwagen gucken, weil sie wissen wollen, was man gekauft hat. Und weil ich es weiß und es erwarte, stört es mich nicht. Trotzdem muss ich dabei an Indien denken und ein bisschen schmunzeln. Weil ich immer ein bissen schmunzeln muss, und dabei kaum merklich den Kopf schüttele, wenn ich an Indien denke und auch ob des Vergleiches. Deutsche Kleinstädter sind ein bisschen wie Inder. Zumindest, was die Neugierde angeht.

In der Großstadt verhalte ich mich wieder anders. Aber immer richtig. Weil ich weiß, wie man sich wo verhält. Auch das ist Heimat. Und trotzdem passieren Dinge, die mich verwundern, sehe ich Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe. Die mir fremd sind. In meiner Heimat.

Wenn man länger nicht an einem Ort war, guckt man ja immer nach Veränderungen. Viele Läden, die ich kannte, sind nicht mehr da. Stattdessen gibt es Pfand- und Leihhäuser. Ich sehe alte Menschen Pfandflaschen sammeln. Ständig fragen mich Menschen nach ein paar Münzen. Und mir zieht sich das Herz zusammen. Nicht, weil ich noch nie Armut gesehen habe. Aber, weil ich nicht damit rechne sie hier zu sehen. Weil ich in Indien mit Armut rechne. Nicht aber bei deutschen Opas und Omas.

Deutschland im Nieselregen

Diese SB-Bäcker haben total Überhand genommen. Mit unglaublich vielen Tischen und Stühlen bedecken sie große Teile der Fußgängerzone. Die Mitarbeiterin tut mir Leid. Eigentlich macht sie den Job von drei Menschen. Sie kassiert, füllt die Ware auf, macht die Tische sauber und wirkt total gestresst. Alles erledigt sie im Laufschritt. Sie hätte wohl lieber einen anderen Job. Doch was tun, wenn Arbeitgeber ihre Angestellten als die eierlegende Wollmichsau erwarten? Die Mitarbeiterin im SB-Bäcker fügt sich. Und ist froh, wenn der Feierabend naht.

Der kalte Wind weht unablässig. Einige Blätter fallen schon von den Bäumen und ich bin froh, als ich eine Wiese sehe, die bereits mit Blättern in Braun- und Ockertönen bedeckt ist. Herbst: den habe ich auch schon lange nicht mehr erlebt. Es nieselt immer wieder. Es nieselt und nieselt. Nicht so, dass man den Schirm aufspannen möchte, doch irgendwann ist man doch nass. Das ist doch der schlimmste Regen. So heimtückisch.

Mitten im Nieselregen steht ein rüstiger Opa. Einer von der vernünftigen Sorte. Mit Hut und Steppweste steht er da – reglos wie ein Fels, als spüre er den Nieselregen gar nicht auf seinem von Lebenserfahrung gezeichneten Gesicht. Vor ihm steht ein kleiner Tapeziertisch, mit einer Handvoll abgedeckter Sorten Kuchen und Broten gedeckt. Daran klebt ein handgeschriebener Zettel: „Aus der Rentnerbäckerei“. Wieder zieht sich mir mein Herz zusammen. Seinen Lebensabend hat sich der Mann mit Sicherheit auch anders vorgestellt, als hier im Nieselregen zu stehen, im nahenden Herbst.

Kaum hört der Nieselregen auf und zwängt sich die Sonne durch die Wolken, steht man an der Eisbude schon in einer langen Schlange. Die Menschen wischen schnell die Bänke halbtrocken und genießen ihre Kugel Eis in der Sonne sitzend. Es ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich mir innerhalb weniger Tage Haselnusseis kaufe und ich fühle mich alt.

Doch nicht nur mein Eisgeschmack und die Läden in der Innenstadt haben sich gewandelt. In der Bahnhofsbuchhandlung sehe ich die üblichen Romane, die Bestsellerlisten und die Ratgeber. Auch die Ratgeberbücher von GU sind immer noch da. Doch statt Low Carb Rezepte und Yoga Übungen sind andere Bücher an prominentester Stelle aufgebaut: „Frei von Angst und Panikattacken in zwei Schritten“. Zeitschriften titeln damit, wie man Burn-out bei Schulkindern vermeiden kann.

In den Schaufenstern der Apotheken sind großflächige Pappaufsteller angebracht: Wo früher für Grippemittel und Hustensaft geworben wurde, ist jetzt Platz für Medikamente gegen Schlafstörungen und nervöse Unruhezustände. Krankschreibungen wegen psychischer Probleme haben in den letzten 15 Jahren in Deutschland um 80% zugenommen.

Die Sache mit dem Glück

Turnschuhe sind der letzte Schrei. In einem Geschäft in einem Szeneviertel werden sie als „Glückstreter“ angepriesen. Wie so vieles andere auch. Glückstee. Glücksmomente. Kauf dich glücklich. Eine Gesellschaft auf der ruhelosen Suche nach dem Glück. Glück, das ganz leicht eingekauft werden kann. Riesige Uhren liegen in den Auslagen. Es darf wieder geprotzt werden. Hauptsache besser, teurer, größer als der Nebenmann. Ohne den Vergleich macht es nur halb so viel Spaß. Nur halb so glücklich.

Schaufensterbummel. Allein das Wort. Mal eben in die Stadt. Nur mal gucken. Am Samstag natürlich. Besser noch: Verkaufsoffener Sonntag. Bombe. Shoppen als Freizeitgestaltung. Oder nur durch die Stadt bummeln, um zu schauen, was es so gibt und was ich nicht habe. Was andere kaufen und ich mir nicht leisten kann. So habe ich mir meine Freizeit auch immer vorgestellt. Am liebsten nach einer harten Arbeitswoche. Zwei Jobs etwa? Befristetes Arbeitsverhältnis? Oder einfach nur weniger entlohnt als andere in der Firma, die früher da waren?

Und das Smartphone ist immer dabei. Wir wollen ja auf dem Laufenden bleiben, wollen wissen was Freunde und völlig Fremde gerade jetzt in diesem Moment so treiben. Der Blick wandert von den Schaufenstern im Minutentakt auf die Telefone. Der Daumen scrollt die Timeline runter. Bordsteinkanten werden zur Gefahr. Von allen sozialen Medien verursacht der Konsum von Instagram übrigens am meisten Depressionen und Angststörungen. Denn Instagram führt einem wohl am besten vor Augen, was für ein Totalversager man doch ist. Verglichen damit, was für aufregende Dinge die anderen machen, was für tolle Sachen die anderen haben und wie schön sie dabei wieder aussehen. Der ständige Vergleich macht krank.

Auf Fotos lächeln jetzt plötzlich alle mit offenem Mund. Weil die das auf den Werbeplakaten auch so machen. Auf den gestellten Selfies für Produktwerbung oder auf Instagram, wo alle immer so glücklich sind. Die beste Zeit ihres Lebens haben. #MakingMemories mit den #Lieblingsmenschen. #GoodTimes. #HappyLife. Lächeln mit offenem Mund. Protzen mit dem eigenen #Lifestyle. Hauptsache glücklicher als der Nebenmann.

Im öffentlich rechtlichen Fernsehen läuft eine Themennacht zum Thema “Loverboys”. Eigentlich guckt niemand hin. Es läuft nun mal noch, weil eben noch die Nachrichten liefen. Der erste Teil der Themenacht ist ein Spielfilm und erinnert erstmal an einen ganz normalen Tatort. Ein junger Mann – im Film, sowie im richtigen Leben Araber – treibt ein junges, blondes Mädchen aus gut behütetem Elternhaus in die Prostitution.

Später am Abend google ich den Schauspieler. Ich möchte wissen, mit welcher Motivation er Filmrollen annimmt, die Menschen aus bestimmten Herkunftsländern stigmatisieren, schon bestehende Vorurteile bekräftigen, verfestigen – ihn selbst eingeschlossen. Meine Recherche ergibt folgendes: Der aus Berlin stammende Jungschauspieler mit Migrationshintergrund hat schon diverse Rollen in TV-Spielfilmen ergattern können. Die Rollen ähneln sich. Er war mal Drogendealer, Zuhälter, Flüchtling, Schläger, Mitglied einer kriminellen Bande und in Mafiastrukturen als gewaltbereiter Draufgänger zu sehen.

Im zweiten Teil der Themennacht folgt eine Dokumentation. Es geht auch hier um junge Zuhälter. Mehrfach wird aus dem Off darauf hingewiesen, dass sich die Zielgruppe verschoben hat. Die Täter hielten nun neuerdings vermehrt nach wohlsituierten jungen Mädchen Ausschau – vornehmlich an Gymnasien. Mit dem Rücken zur Kamera spricht ein ehemaliges Opfer.

Die Spaltung der Gesellschaft

Doch auch von anderer Seite wird stigmatisiert, mit den Fingern gezeigt. Es gibt „die Bösen“, die, die den rechten Rand wählen, gegen Flüchtlinge sind, die Grenzen schließen wollen und dann gibt es natürlich uns, „die Guten“. Zwei Lager. Wir gegen die anderen. Obwohl niemand danach fragt, haben viele Menschen plötzlich eine politische Meinung. Stammtischgerede. Am liebsten virtuell.

Es wird gewettert. Gegen die Rechten, die Nazis, die engstirnigen Vollidioten, die nichts aus der Geschichte gelernt haben. Wie können die bloß? Gerade in Deutschland. Unfassbar!!! Es wird genauso wütend und engstirnig gegen jene gewettert, die engstirnig und wütend gegen Flüchtlinge wettern. Wir beschweren uns über Menschen, die mit Fingern zeigen, und merken kaum wie wir unseren Finger auf ebendiese Menschen richten.

Doch ich frage mich, inwiefern man die Schuld überhaupt bei diesen Menschen suchen kann, die nun aufgrund ihres Wahlverhaltens angeprangert werden. Sind es ihre eigenen Gedanken, ihre eigenen Erlebnisse, die ihre Frustration gegenüber Randgruppen legitimieren? Oder fallen sie einem Mechanismus anheim? Woher stammt die öffentlich ausgelebte wüste Ablehnung gegen alles Fremde und Andersartige? Ich schaue mich um und entdecke Schlagzeilen – fettgedruckt.

Der Themenkanon, besonders in den einfach zu verdauenden Medien, ist bestimmt von Angst. Und das an prominentester Stelle. Angst vor dem sozialen Abstieg. Angst um die Existenzsicherung. Angst vor dem „schwarzen Mann“. Angst um unsere Frauen und Töchter. Angst um unsere Arbeitsplätze. Angst um unseren Wohlstand. Angst um unser Land. Angst vor Überfremdung. Angst vor dem Islam. Angst vor Terror. Angst. Angst. Angst.

Gleichzeitig haben einige Medien aber auch Antworten parat. Wer ist schuld an den Problemen, die uns Angst bereiten? Wer ist der Grund dafür? Da wissen manche Meinungsmacher mit sicherer Hand zu stigmatisieren. Sie wissen, wer die Schuld haben soll an unserer Misere.

Vor allem jene Menschen, denen die soziale Gerechtigkeit hämisch ins Gesicht lacht, nur um winkend an ihnen vorbei zu laufen, die am Existenzminimum herumkrebsen, in strukturschwachen Regionen abgehängt und alleine gelassen wurden, sind empfänglich für solche Art der Angstmacherei. Wollen wir nun tatsächlich diesen Menschen einen Vorwurf machen? Haben die nicht schon genug Probleme im Leben? Wissen sie es denn besser? Durchschauen sie die Spielchen? Oder glauben sie einfach die Antworten, die ihnen leicht verdaulich und vorgekaut in kleinen Häppchen, aus dem Großen und Ganzen losgelöst, serviert werden?

Müssen wir nicht eher diese Zeitungen und Fernsehsender kritisieren? Denn im Gegensatz zu ihren Lesern und Zuschauern wissen sie ganz genau, was vor sich geht. Und sie wissen auch ganz genau, was sie tun.

Wer trägt Schuld in Deutschland?

Muss der Vorwurf nicht an anderer Stelle hervorgebracht werden? Müssen wir nicht Änderungen fordern in der Bildungspolitik? Und mehr Gerechtigkeit im Umgang miteinander? Müssen wir nicht eine faire Politik fordern? Müssen wir nicht damit aufhören, Menschen aus dem gesellschaftlichen Leben auszugrenzen? Müssen wir die Abgehängten nicht wieder einladen, ihnen Teilhabe ermöglichen?

Stattdessen wird gegen den Einzug der neuen Rechten in den Bundestag demonstriert, obwohl sie nach freien und geheimen Wahlen berechtigt ist, dort zu sein, wo sie jetzt ist. Das mag vielen nicht gefallen, aber das ist nun mal Demokratie. Das muss man aushalten können.

Was man nicht aushalten können muss ist eine asoziale Politik. Jetzt, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wird gegen den Einzug der Rechten ins Parlament demonstriert. Warum wurde nicht schon vorher demonstriert? Gegen die steigende Armut im Land, gegen ungleiche Verteilung, gegen Sozialabbau? Dagegen, dass Menschen auf der Strecke bleiben, gegen die bitteren, perspektivlosen Zustände in strukturschwachen Regionen?

Warum geht niemand auf die Straße und fordert eine Rente, von der man Leben kann, ohne nach Pfandflaschen wühlen zu müssen? Warum gibt es keine Demonstrationen gegen befristete Arbeitsverträge und viel zu niedrige Löhne? Warum regt sich kein Protest dagegen, dass 860.000 Menschen in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, obdachlos sind? Oder dagegen, dass mittlerweile 1,5 Millionen Menschen in Deutschland von den Tafeln abhängig sind? Ein Viertel davon Rentner, ein weiteres Viertel Kinder und Jugendliche.

Warum muss überhaupt eine private Organisation mit ehrenamtlichen Helfern dafür sorgen, dass bedürftige Menschen in Deutschland genug zu essen bekommen? Wäre es nicht Aufgabe des Staates, sich um jene Bürger zu kümmern? Der Anteil der Rentner, die auf Lebensmittel von den Tafeln angewiesen sind, hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Gab es 1993 eine einzige Tafel in Deutschland, so gibt es heute weit über 900.

Warum wettert da niemand so emotional? Gegen die Entscheidungen in der Politik, gegen die opportunistischen Medien, die solche Zustände nicht genug kritisieren? Wo bleibt die Empörung?

Stattdessen wird gegen den kleinen Mann gewettert, der doch eigentlich mehr Mitleid statt Wut verdient hat. Ist er doch das erste Opfer dieser Politik geworden.

Doch warum ist es so einfach, wütend mit dem Finger auf diejenigen zu zeigen, die plötzlich ihr Kreuz am rechten Rand setzen? Warum zeigen wir nicht wütend mit dem Finger auf diejenigen, die die Umstände erzeugt haben, in der solche Gedanken erst gedeihen können?

Die Spaltung findet statt, weil wir uns nur allzu gerne spalten lassen. Anstatt gemeinsam einzustehen für eine gerechtere Politik, schlagen wir uns gegenseitig die Köpfe ein, anstatt gemeinsam Änderungen zu fordern.

Brecht hat mal geschrieben:

„Es kann in einem Aufruf gegen den Faschismus keine Aufrichtigkeit liegen, wenn die gesellschaftlichen Zustände, die ihn mit Naturnotwendigkeit erzeugen, in ihm nicht angetastet werden.“

Wenn Helmut Kohl für immer mit der Wiedervereinigung und der CDU-Spendenaffäre in Verbindung gebracht wird, wird Angela Merkel für immer die Kanzlerin bleiben, deren Politik den Einzug der neuen Rechten ins deutsche Parlament ermöglicht hat.

Die haben ihr hervorragendes Wahlergebnis übrigens nicht nur einem Wählerkreis aus den sozial schwachen Regionen der Bundesrepublik zu verdanken, sondern auch Teilen der gutbürgerlichen Mitte. Doch während ich den kleinen Mann versuche zu verstehen, fehlen mir bei der Mittelschicht die Worte. Wer finanziell gut situiert ist und trotzdem nicht teilen will, wer alles hat und nichts gönnt, wer Rechts wählt, weil er glaubt damit Konkurrenten außen vor zu halten, dem fehlt es wahrlich an Menschlichkeit.

Retrospektives eines Wohlstandslandes in drei Teilen

Teil 1 Heimaturlaub in Deutschland

Teil 2 Gedanken über die Heimat

Teil 3 Verzicht oder Ausstieg

Wenn dir dieser Artikel gefallen hat und du gerne mit uns auf Reisen gehst, dann unterstütze uns doch mit einem kleinen Trinkgeld. Spendiere uns ein Käffchen, Schokoladenkuchen oder ein anständiges Rambazamba – alles ist möglich.

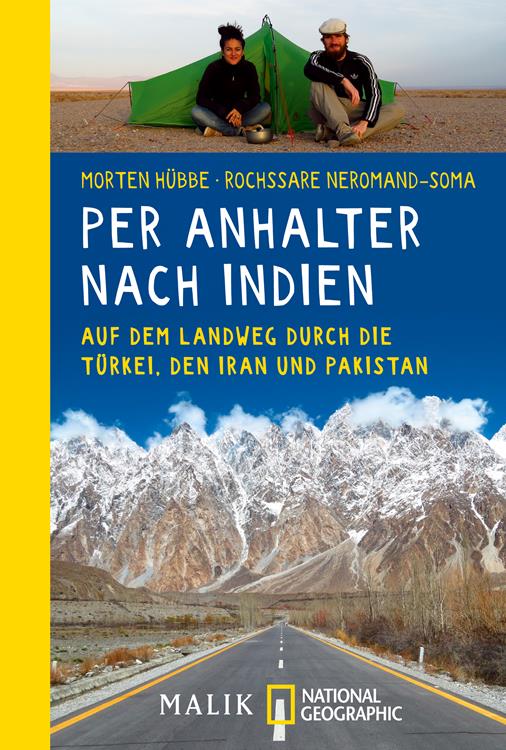

Aus dem hohen Norden Deutschlands hinaus in die Welt: 2011 zieht es Morten und Rochssare für zwei Jahre per Anhalter und mit Couchsurfing auf den südamerikanischen Kontinent. Genauso geht es nun weiter. Jetzt jedoch in die andere Richtung. Seit 2014 trampen die beiden auf dem Landweg von Deutschland nach Indien und weiter nach Südostasien. Es gibt noch viel zu entdecken.

Von ihren Abenteuern und Begegnungen erzählen sie in ihren Büchern „Per Anhalter durch Südamerika“ und „Per Anhalter nach Indien“, jeweils erschienen in der National Geographic Reihe bei Malik.

Ganz schön viel zu lesen, aber schon interessant…

Über soooo vieles macht man sich einfach keine Gedanken.