Wir verlassen Ankara mit dem Nahverkehr. Die charakterlose Hauptstadt schwindet um uns herum zu immer loseren Nachbarschaften. Die Hochhäuser bleiben zurück. Der Mief der Großstadt weicht einem aufgeräumten Stadtrand und schließlich liegt das Ballungsgebiet Ankaras hinter uns. In Susuz verlassen wir den Bus. Da wir den Vormittag damit verbrachten in der iranischen Botschaft unsere Visa für die geplante Weiterreise ins östlich gelegene Nachbarland abzuholen, sind wir mittlerweile spät dran. Eigentlich wollen wir noch einige der 230 Kilometer bis in die Kleinstadt Safranbolu zurücklegen, doch daraus wird nichts mehr. Als wir Susuz erreichen, steht die Sonne bereits tief am wolkenbehangenen Himmel. Es ist viel zu spät, um jetzt noch ernsthaft über eine Mitfahrgelegenheit in Richtung Schwarzes Meer nachzudenken. Also schlagen wir unser Zelt auf einem Grünstreifen neben einer Tankstelle am Straßenrand auf. Den gutmütigen Blick des Tankwarts deuten wir als unausgesprochenes Einverständnis und nur wenig später bringt er uns zwei kleine, dampfende Gläser Çay. Als die Nacht hereinbricht liegen wir bereits in unseren Schlafsäcken. Doch ganz wohl ist uns nicht. Wir liegen nur wenige Meter von der Straße entfernt, auf der auch jetzt noch tonnenschwere Laster dahin donnern und immer wieder ihre ohrenbetäubende Hupe über den Asphalt dröhnen lassen. Doch je weiter die Nacht vorschreitet, desto geringer wird das Verkehrsaufkommen und irgendwann ist es beinahe still.

Am nächsten Morgen sind wir schon früh wach. Draußen streicht ein leichter, frostiger Wind über das Gras. Als wir unser Zelt öffnen, dringt eisige Kälte zu uns herein. Es sind gefühlt nicht mehr als ein oder zwei Grad über dem Gefrierpunkt, die uns aus der gemütlichen Müdigkeit heraus reißen. Eine dichte, weiß-graue Wolkendecke verhängt den Himmel. Bei so einem Wetter würden wir am liebsten in unseren Schlafsäcken liegenbleiben, doch dafür ist hier nicht der geeignete Ort. Der Berufsverkehr heult bereits um uns, die Tankstelle füllt sich, LKW-Fahrer beobachten uns interessiert aus der Ferne. Als wir Zelt und Schlafsäcke in unseren Rucksäcken verstaut haben, lädt uns einer von ihnen zum Frühstück ein. Der Mann ist eine Kante. Nicht besonders groß, aber kompakt gebaut. Auf breiten Schultern und einem ausgeprägten Nacken sitzt ein massiver Kopf mit scharf geschnittenem Gesicht. Der Typ sieht aus wie ein Schläger, der darüber hinaus kaum ein Wort spricht. Seine Erscheinung schüchtert uns ein bisschen ein. Doch gemeinsam stärken wir uns mit Simits, mit Sesam bestreute Brotkringel, und Çay. Es ist kein großes Gelage, aber es reicht, um die Kälte für einen Moment zu vertreiben und unsere Laune erheblich zu steigern.

Mit neuer Energie recken wir Daumen und Notizblock am Straßenrand in die Höhe. Auf dem Papier steht Safranbolu und schon nach wenigen Minuten hält ein PKW und bietet uns eine Mitfahrgelegenheit. Der Fahrer, Mehmet, trägt für sein Alter ein bisschen zu viel Gel im Haar, ist dennoch ein freundlicher, redseliger Zeitgenosse. Mit ihm machen wir uns auf den Weg ins 25 Kilometer entfernte Kazan. Vor uns liegt das Köroğlu-Gebirge, Teil des Pontischen Gebirges, das sich rund 1.000 Kilometer entlang der Schwarzmeerküste erstreckt. Doch die Schnellstraße führt zunächst durch ein langgestrecktes Tal und so kommen wir schnell voran. Mehmet besitzt die belgische Staatsbürgerschaft, ein Umstand, den er der internationalen Liebesbeziehung seiner Eltern verdankt und ist in Kazan als Bauherr tätig.

Eine halbe Stunde später stehen wir auf seiner Baustelle und schauen auf das Gerippe eines mehrstöckigen Hochhauses. Mehmet führt uns an den Arbeitern und Handwerkern vorbei, wechselt ein paar Worte mit dem Vorarbeiter, weist uns den Weg bis in die oberste der noch unfertigen Etagen und lässt uns die Aussicht auf die Stadt bewundern. Dabei reißen wir ein paar Bauarbeiter aus ihrer eigenmächtig angeordneten Pause und mit schuldbewusstem Blick suchen sie schnell irgendeine Arbeit. Währenddessen bohrt, hämmert, klackt und knallt es unter uns im Gebäude. Mehmet beaufsichtigt noch zwei weitere Bauprojekte. Sieben Jahre nach dem Beginn der weltweiten Finanzkrise und der geplatzten Immobilienblase, verspricht der Immobilienmarkt in der Türkei bereits wieder gute Gewinne.

Nach der Besichtigung der Baustelle in Kazan fahren wir weiter ins 170 Kilometer entfernte Karabük. Nun geht es ins Gebirge, die Straße wird kurviger, doch in den weichen Sitzen Mehmets Limousine gleiten wir bequem durch die felsige Landschaft. Nach etwas mehr als zwei Stunden gemeinsamer Fahrt verabschieden wir uns von Mehmet in Karabük. Er besichtigt eine weitere Baustelle, wir stehen an der Straße nach Safranbolu. Ungefähr eine halbe Stunde warten wir auf die nächste Mitfahrgelegenheit in die nur noch 10 Kilometer entfernte Kleinstadt. Es ist Hasan, der seinen Kleinwagen neben uns hält. Im Auto haben wir keine gemeinsame Sprache und dennoch ist uns Hasan sehr sympathisch. Viele kleine Falten um seine Augen verraten den vielleicht 43-jährigen Mann als fröhlichen Menschen.

Safranbolu ist der wohl traditionellste Ort der Türkei. Ein verschlafenes Überbleibsel des Osmanischen Reiches, ein Schaustück türkischer als auch griechischer Tradition. Lange Zeit prägten hellenistische Händler und Handwerker die Kleinstadt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war jeder fünfte Einwohner Safranbolus Grieche. Doch mit dem Erstarken des türkischen Nationalismus unter Kemal Atatürk und als Folge des Vertrags von Lausanne 1923 wurde die griechische Gemeinde gezwungen nach Griechenland umzusiedeln.

Seitdem hat sich in den Straßen von Safranbolu kaum etwas verändert. Dreistöckige Fachwerkhäuser mit roten Ziegeldächern reihen sich hier im schmalen Tal entlang der Hänge, gewundene Kopfsteinpflastergassen führen an ihnen vorbei, Süßigkeitenverkäufer locken mit Leckereien. Atmosphärisch wirkt Safranbolu wie ein lebendiges Museum. Besonders einheimische Touristen sind schwer begeistert von der kleinen Stadt, die aussieht, als wäre sie aus einem Märchenbuch herausgerissen. Safranbolu erinnert mit seiner Architektur noch immer an die Schauplätze osmanischer Geschichten und Legenden. Restaurants und Souvenirgeschäfte lockern das mittelalterliche Ambiente und geben der Kleinstadt den illusorischen Charme einer gepflegten Ferienanlage. Seit 1994 gefällt Safranbolu auch der UNESCO, die die Altstadt als Weltkulturerbe schützt.

Rund 100 Kilometer vom Schwarzen Meer entfernt ist Safranbolu über Jahrhunderte eine bedeutende Handelsstation auf dem Weg von der Küste ins Landesinnere. Die Stadt liegt zudem auf einem der Zweige der Seidenstraße und gehört auf der Ost-West-Handelsroute zu den wichtigsten Stationen für die Karawanen. Bis ins 19. Jahrhundert ist Safranbolu eine tragende Stütze auf dem Wegenetz der Händler und Geschäftsleute. Erst die Einführung der Eisenbahn und die Eröffnung des Suezkanals bringen die Karawanenstraßen zum Erliegen. Doch zu diesem Zeitpunkt ist Safranbolu bereits eine wohlhabende Stadt. Die Waren aus aller Welt bringen Reichtum und dieser ist bis in die Gegenwart in den Gebäuden der Kleinstadt sichtbar.

Überwiegend im 18. Jahrhundert errichtet, sind bis heute fast alle Moscheen, Koranschulen, Hamams und Wohnhäuser erhalten geblieben. Besonders die Villen der reichen Kaufleute und die Karawansereien prägen noch immer das Bild Safranbolus. Traditionelles Fachwerk ruht hier auf steinernen Sockeln. Hölzerne Fensterläden und kunstvoll gestaltete Türen verzieren die Gebäude. Vertäfelte Decken schmücken ihr Inneres.

Doch Safranbolu war nicht nur ein Umschlagplatz. Auch Handwerker ließen sich hier nieder, errichteten Moscheen, schneiderten Kleidung, töpferten Krüge und Kelche, flickten Schuhe. Ihre Arbeit war so herausragend, dass die Handwerker sogar den osmanischen Hof belieferten. Safranbolu zerrt noch immer an diesem Erbe. Die Traditionen leben weiter. Das Handwerk ist ein wichtiger ökonomischer Zweig in der Stadt, auch wenn er mit dem Tourismus nicht mithalten kann.

Wer heute nach Safranbolu reist, sucht vor allem eine Auszeit aus der modernen Welt. Wer hierher kommt, will den romantischen Geschmack von vorvorgestern kosten und sei es auch nur auf Instantbasis. Auch wir verfallen der sorglosen Illusion. Safranbolus Gassen sind zu angenehm zum Schlendern. Überall duftet es nach Çay und türkischem Kaffee. Lokum, eine süße, klebrige, in Quader geschnittenen Masse und Spezialität der Stadt, liegt in großen Mengen in den Auslagen der Zuckerbäcker. Irgendwo dreht ein Mann verschiedenfarbiges Zuckersirup auf einem Holzstäbchen zu bunten Lutschern und beschert großen und kleinen Kindern freudestrahlende Augen.

Die Kulisse ist verführerisch. Sonnenstrahlen funkeln in Fensterscheiben, rote Ziegeldächer ragen über weiß getünchte Wände empor, schwere Holzbänke mit weichen Polstern stehen gelegentlich davor. Tagelang schlendern wir über das Kopfsteinpflaster der historischen Gassen, trinken Çay in kleinen Restaurants, lutschen an Zuckerstäben, beobachten Katzen, die sich minutenlang im wärmenden Licht der Nachmittagssonne die Pfoten lecken. Mehr gibt es nicht zu tun und für ein paar Tage ist das vollkommen zufriedenstellend. Safranbolus Rhythmus ist gediegen, unaufgeregt mit einem impressionistischen Hang zur Romantik. Abends, wenn die winterliche Kälte durch die schmalen Gänge zieht, sitzen wir um Feuerschalen und rauchen, in dicke Decken gehüllt, Wasserpfeife. Doch irgendwann wollen wir mehr. Es kommt der Augenblick in dem Safranbolu uns trotz des wundervollen Ambientes zu langweilen beginnt und wir reisen weiter bis zum Schwarzen Meer.

Von Safranbolu trampen wir ein paar Kilometer bis zur Kreuzung nach Kastamonu, wo wir zunächst einigen Baufahrzeugen ausweichen, die vollbeladen auf uns zu donnern und letztendlich eine Mitfahrgelegenheiten nach Türkeli am Schwarzen Meer finden. Unser Fahrer trägt einen stoppeligen, weißen Bart unter einem roten Gesicht und sieht ein bisschen so aus wie der betrunkene Onkel, den man nur einmal im Jahr zu Weihnachten sieht. Die Haare sind licht und fettig, und bis auf ein paar unzureichende Brocken in englischer und türkischer Sprache haben wir keine Kommunikationsbasis.

Unser Gefährt ist ein klappriges Gestell, das das letzte Jahrtausend noch miterlebte. Bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h wackeln alle Fensterscheiben, aber so schnell sind wir selten. Die Kurven im Gebirge, aber vor allem der stotternde Motor sorgen dafür, dass wir nur mäßig vorwärts kommen. Um ehrlich zu sein sind wir ermüdend langsam unterwegs. Für die 230 Kilometer bis nach Türkeli benötigen wir einen halben Tag. Erst gegen 15 Uhr erreichen wir das Schwarze Meer. Leichte Welle wogen hier gegen die sanft abfallende Küste.

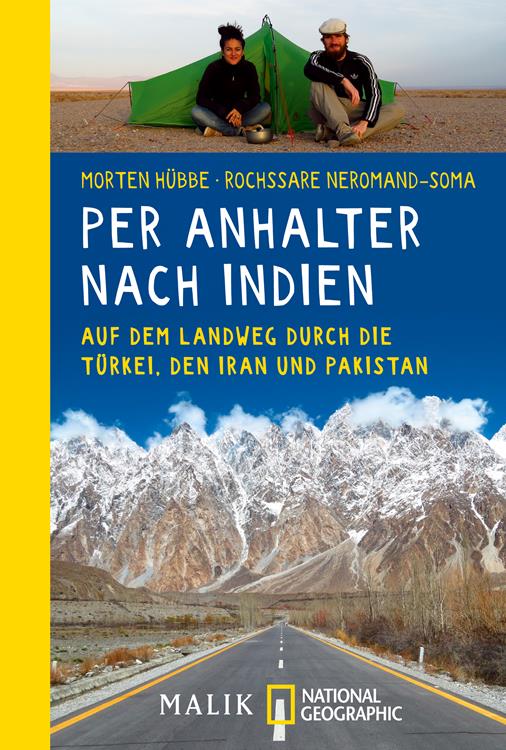

Wenn ihr unsere Abenteuer und Geschichten gerne auf Papier lesen wollt, dann schaut doch mal hier:

In unserem Buch Per Anhalter nach Indien erzählen wir von unserem packenden Roadtrip durch die Türkei, den Iran und Pakistan. Wir berichten von überwältigender Gastfreundschaft und Herzlichkeit, feiern illegale Partys im Iran, werden von Sandstürmen heimgesucht, treffen die Mafia, Studenten, Soldaten und Prediger. Per Anhalter erkunden wir den Nahen Osten bis zum indischen Subkontinent und lassen dabei keine Mitfahrgelegenheit aus. Unvoreingenommen und wissbegierig lassen wir uns durch teils kaum bereiste Gegenden in Richtung Asien treiben.

2018 Malik, Taschenbuch, 320 Seiten

Türkeli ist eines dieser Dörfer in dem nichts zu passieren scheint, wohin offensichtlich niemand will und das nicht einmal als Durchgangsstation taugt. Trotz der 6.000 Einwohner gibt es keinen Verkehr. Lediglich zwei oder drei Transporter mit allerlei Werkzeug und Baumaterial auf der Ladefläche fahren an uns vorbei. Doch der Weg der Handwerker endet stets nur wenige Kilometer weiter vor uns. Niemand nimmt uns mit und so schleppen wir unsere Rucksäcke aus Türkeli hinaus, entfernen uns entlang der schmalen Landstraße vom Ufer des Schwarzen Meeres. Kahle Bäume säumen unseren Weg. Felder und Wiesen, auf denen ab und an eine Kuh weidet, liegen neben der Straße. Die Küstenausläufer des Pontischen Gebirges ragen vor uns auf. Das Licht der immer tiefer stehenden Sonne lässt die Bergspitzen in weichem rot leuchten.

Zwei Stunden wandern wir entlang der Straße, ohne dass sich auch nur ein bemerkenswertes Fahrzeug nähern würde. Wir durchqueren den ländlichen Küstenstreifen des Schwarzen Meeres. Türkeli haben wir schon lange hinter uns gelassen. Es sind nur noch vereinzelte Häuser, die jetzt die Straße säumen. Menschen sehen wir keine, dafür erregen wir die Aufmerksamkeit angespannter Hofhunde. Schon von weitem hören wir ihr wildes Gebell zu beiden Seiten der Straße, das sich immer weiter steigert, je näher wir ihren Territorien kommen. Als wir uns zwischen den Grundstücken befinden, erreicht das Gebell schrille Ausmaße. Fünf oder sechs Hunde kläffen uns gleichzeitig mit gebleckten Zähnen an. Einem von ihnen gelingt sogar der Sprung auf die Straße, wo er uns nun aggressiv gegenübersteht. Niemand ist da, der den Hund zurückrufen könnte und so drücken wir uns im größtmöglichen Abstand an ihm vorbei und machen uns schleunigst aus seinem Revier, während er uns immer noch knurrend und kläffend mit wenigen Metern Abstand verfolgt.

Mittlerweile ist es bereits später Nachmittag, die Rucksäcke wiegen schwer, die Sonne neigt sich dem Horizont und es sieht nicht so aus, als ob uns noch ein einziges Auto passieren würde. Eine weitere Dezembernacht im Zelt steht uns bevor, eine weitere Nacht bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Der Gedanke allein frustriert uns. In Momenten wie diesem ist es schwer den Reiz des Trampens zu erklären. Warum machen wir so einen Quatsch überhaupt? Gerade als sich unsere Stimmung der Temperatur anpasst, hält ein alter russischer Lada. Am Steuer sitzt Ibrahim, auf der Rückbank ein gigantischer, schwarzer Schäferhund, der uns mit wedelndem Schwanz mustert.

Ibrahim fährt nur ein paar Kilometer weiter ins nächste Dorf, zermartert sich aber trotzdem den Kopf, wie er uns helfen kann. Wir sind seine „Kollegen“, eines der wenigen deutschen Worte, die er aus seiner Zeit als Gastarbeiter in Deutschland behalten hat. Aber auch Ibrahim hat keine Idee, wie wir aus unserer misslichen Lage entkommen. Busse gibt es um diese Zeit nicht mehr und selbst wenn, wir sind ja per Anhalter unterwegs. Ibrahim macht sich zu viele Sorgen um unser Wohlergehen und so verabschieden wir uns schnell, um ihm keine mentale Last aufzulegen. Der alte Mann rattert davon und wir sind wieder allein an der Straße; doch das bleiben wir nicht lange. Keine zwei Minuten später ist Ibrahim wieder da und lädt uns zu sich nach Hause ein. Wir sollen die Nacht nicht im Freien verbringen. Das wäre viel zu kalt und allein beim Gedanken daran, scheint Ibrahim zu zittern.

Auf der Rückbank freut sich der Schäferhund über unsere Gesellschaft. Sich seiner Größe offensichtlich nicht bewusst, dreht er schwanzwedelnd wilde Kreise und marschiert dabei immer wieder über uns und unser Gepäck.

Ein paar Kilometer weiter sind wir in Ayaz, dem Dorf in dem Ibrahim zusammen mit seiner Frau in einem zweistöckigen Einfamilienhaus lebt. Beide sind wahrscheinlich um die 70 Jahre alt. Ibrahims breiter Kopf ziert eine Glatze, die von einem Haarkranz oberhalb der Ohren gerahmt wird. Er trägt Hemd, Pullunder und Jeans. Seine Frau, eine kleine, rundliche Gestalt mit Kopftuch und Strickweste, spricht kein Wort mit uns, erwidert unseren Gruß aber stets mit einem warmen Lächeln und serviert uns eine riesige Portion gebratener Sardellen, eine Spezialität der Region. Schon seit vielen Generationen ziehen die Fischer die kleinen Fische in großen Schwärmen aus dem nahegelegenen Schwarzen Meer. Ihren Fang nennen sie hier Hamsi und es gibt wohl niemanden entlang der Küste, der dem kleinen Fisch wiederstehen könnte.

Im Haus knarren die Dielen mit jeder Bewegung. Lediglich ein dicker Teppich im Wohnzimmer dämpft die Schritte. Wir sitzen auf weichen Polstern aus den 80er Jahren. Die Schrankwände und Glasvitrinen beherbergen einigen Klimbim, der nur in Wohnungen von Großeltern zu finden ist: kitschige Keramikfiguren, bunte Tellerservices, eingestaubte Plüschtiere. Eine weiße Rüschendecke schmückt den Wohnzimmertisch, zwei Stehlampen befinden sich auf Beistelltischen in unserer Nähe. Ibrahim sitzt auf einem Hocker und erzählt von seiner Zeit in den 1960er Jahren in Deutschland. Zumindest so gut es sein Sprachschatz noch zulässt. Mehr als 50 Jahre liegt sein Aufenthalt bereits zurück. Damals war er in Herne und Bochum beschäftigt, doch das Heimweh rief ihn schon nach wenigen Jahren wieder zurück ans Schwarze Meer. Ibrahim, noch immer rüstig und voller Tatkraft, bereut den Schritt nicht. Er lebt gerne in der Türkei, im Land seiner Väter, wie er es nennt.

Tatsächlich wirkt er zufrieden und gelassen. Bald danach ziehen wir uns zurück. Die Nacht verbringen wir im Gästezimmer unter dicken Decken und am nächsten Morgen erwarten uns bereits heißer Çay und duftendes Börek. Als wir die Küche betreten steht Ibrahim vor einem Metallfass, das er mit Holzscheiten befeuert und auf dessen heißer Metallplatte unser Frühstück brutzelt.

Am frühen Vormittag verlassen wir Ibrahim und seine Frau etwas wehmütig. Ihre Gastfreundschaft bewahrte uns nicht nur vor einer kalten Nacht, sondern bescherte uns auch noch die angenehme Behaglichkeit, die nur Großeltern verströmen können. Nun stehen wir zwischen Kühen am Straßenrand und hoffen auf etwas mehr Verkehr als am Vortag. Wir wollen jede Möglichkeit nutzen und so sitzen wir bald darauf auf der Rückbank eines Transporters, der uns 21 Kilometer bis nach Ayançik bringt, von wo wir eine weitere Mitfahrgelegenheit bis nach Sinop ergattern. Die beiden Männer, in deren Auto wir nun einsteigen sind in ihrer Jugend selbst häufig per Anhalter gereist und freuen sich wahrhaftig, uns ein Stück mitzunehmen. Die Straße nach Sinop führt zwischen dem grün bewaldetem Gebirge zu unserer Rechten und dem tiefblauen Meer zu unserer Linken entlang und gehört zu den schönsten Routen der Türkei. Langstreckenradfahrer, die sich von Europa auf den Weg nach Asien machen, kommen hier immer wieder vorbei. An einem kleinen Restaurant machen wir eine Pause, trinken Çay. Die Aussicht über Wald und Wasser ist phantastisch und im kleinen Gastraum hinter uns sind die Wände mit den verrückten Sprüchen und Herkunftsbekundungen unzähliger Reisender versehen.

Gegen 11.30 Uhr erreichen wir Sinop. Rund um den Hafen der auf einer Halbinsel vorgelagerten Kleinstadt herrscht eine gediegene Atmosphäre. Einsame Angler halten ihre Routen ins Hafenbecken, kleine Boote schaukeln an ihren Anlegern, dahinter sitzen Restaurantbesucher an Plastiktischen und lassen sich den Fang des Tages schmecken. Wir genießen für einen Augenblick die warme Mittagssonne bevor wir uns wieder auf den Weg zur Straße machen und weiter entlang der Schwarzmeerküste nach Osten trampen. Vom Hafen machen wir uns auf den Weg hinaus aus der Stadt. Wir folgen der Hauptstraße und erregen schon bald die Aufmerksamkeit zweier junger Männer. Die beiden Studenten in ihren Parker sind gerade planlos in der Stadt unterwegs und weil sie eh nichts Besseres vorhaben, bringen sie uns aus der Stadt bis an die Kreuzung hinter Sinop. Für uns ist das ein Geschenk, denn wir erreichen die Schnellstraße in nur wenigen Minuten.

Dort angekommen wird Mehmet auf uns aufmerksam. Der Geschäftsmann fährt in seinem Transporter gerade eine üppige Ladung Teppiche durch das Land. Doch für uns und unser Gepäck schafft er noch etwas Platz. Während unsere Rucksäcke, eingequetscht zwischen schweren Teppichen, auf der Rückbank landen, setzen wir uns zu zweit auf den Beifahrersitz und gemeinsam fahren wir 160 Kilometer bis nach Samsun. Mehmet trägt einen grauen Anzug, Hemd und Krawatte. Er sieht so aus, als würden seine Geschäfte erfolgreich laufen. Am Ringfinger seiner linken Hand funkelt ein massiver Goldring, der mit einem roten Edelstein besetzt ist. Mehmet ist ein angenehmer Geselle in dessen Gegenwart wir uns gerne aufhalten. Seine Stimme ist ruhig, sein Wesen aufgeräumt. Er erzählt von seiner Familie, von der achtjährigen Tochter und dem vier Jahre älteren Sohn. Dabei schwingt all der väterliche Stolz mit, den Mehmet für den Nachwuchs empfindet. Wir können förmlich sehen, wie sich sein Brustkorb hebt, wenn er allein die Namen seiner Kinder, Züleyha und Mustafa, erwähnt.

Außerdem erzählt uns Mehmet von all den Schönheiten, die wir uns in der Türkei noch unbedingt anschauen sollten. Er spricht von Kars und Ani, vom See Van, von Doğubeyazıt und dem Ishak-Pascha-Palast. Dazwischen zeigt er immer wieder auf etwas am Straßenrand, erzählt lokale Geschichten. Ihm gefällt die Rolle des Fremdenführers sichtlich. Auch wir berichten von unserer Reise, beschreiben unsere Route kreuz und quer durch die Türkei. Mehmet hört uns aufmerksam zu, während die Rauchschwaden seiner Zigarette durch einen schmalen Spalt im Fahrerfenster nach draußen ziehen. Je länger wir uns unterhalten, desto mehr Empathie entwickelt Mehmet für uns. So wie Ibrahim macht er auch sich Gedanken, wie wir Winter und Kälte mit einer Ausrüstung trotzen können, die lediglich in zwei Rucksäcke passt.

Als wir Samsun kurz nach 15 Uhr erreichen, lädt uns Mehmet zu einem Çay in sein Stammrestaurant ein. Hier halten uns Kellner in gestärkten Hemden die Türen auf und wir fühlen uns in unserer praktisch orientierten und nicht mehr ganz sauberen Kleidung dem Ambiente unwürdig. Außerdem läuft uns die Zeit davon, denn mit vorgerückter Stunde machen auch wir uns Sorgen um den Winter und die Kälte. Doch Mehmet besteht darauf uns einzuladen und Çay und Kadaifi, eine Süßspeise aus dünnen Teigfäden, Zuckersirup und Nüssen, vertreiben alle trüben Gedanken für den Moment.

Gegen 16 Uhr fährt uns Mehmet an den Stadtrand von Samsun. Hier an der Straße haben wir wenig Hoffnung noch irgendwohin zu gelangen, der Verkehr ist sehr spärlich, der Tag neigt sich seinem Ende; es ist kalt und niemand scheint freiwillig unterwegs zu sein. Erst als die Dämmerung herein bricht hält ein PKW, in dem uns drei gut gelaunte junge Männer ihre Hilfe anbieten. Sie sind auf dem Weg ins etwa 70 Kilometer entfernte Terme und gemeinsam fahren wir in die Nacht hinein. Zu fünft betreiben wir ein bisschen Small Talk, fragen uns gegenseitig nach dem woher und wohin, sorgen für eine angenehme Stimmung im Auto. Dann wummert monotone elektronische Musik aus den Lautsprechern hinter der Rückbank und verhindert jegliche Form eines weiteren Gesprächs.

Kurz vor Terme lassen wir uns an einer Tankstelle auf der Schnellstraße absetzen. Hier ist nun jede Chance auf eine Weiterfahrt vertan. Eisige Kälte kriecht unter unsere Kleidung. Etwas abseits, zwischen der Tankstelle und einer Werkstatt, bauen wir unser Zelt auf einer Wiese auf, was einem umherstreunenden Nachtwächter zunächst nicht besonders zu gefallen scheint. Wir versuchen unsere Situation zu erklären, verweisen auf die frostige Nacht und versprechen schon frühmorgens wieder weg zu sein. Nach einigem Zureden und mit Unterstützung des Tankwarts, der sich auf unsere Seite schlägt, hat der Nachtwächter ein Einsehen. Wir dürfen bleiben.

Die Nacht ist schweinekalt. Bis zum Morgengrauen bin ich damit beschäftigt zu zittern und zu bibbern, zu schlottern und zu frieren. Schlafen ist unrealistisch. Rund um unser Zelt ist die Wiese mit einer dicken, weißen Schicht Raureif belegt. Zwischen den Zeltplanen hat sich über Nacht eine Eisschicht ausgebreitet, die nur mit Gewalt splittert und zerbricht. Das Thermometer zeigt noch immer zwei Grad unter null als wir uns endlich aus den Schlafsäcken quetschen. Mit steif gefrorenen Händen bauen wir unser Zelt ab und wärmen uns im Restaurant der Tankstelle mit Toast und Çay, bis der morgendliche Berufsverkehr die Schnellstraße vor der Fensterfront füllt.

Gegen acht Uhr morgens haben wir Glück. Ein Mini-Van hält an der Tankstelle und die beiden Insassen, zwei Männer aus Trabzon, nehmen uns gerne die übrigen 260 Kilometer bis in ihre Heimatstadt mit. Im Auto ist es angenehm warm, die Rückbank bequem und in wenigen Minuten fallen wir in einen Schlaf, den uns die vorherige Nacht nicht zu bieten bereit war. Erst kurz vor Trabzon kommen wir wieder zu uns. Mittlerweile steht die Sonne schon hoch am Himmel und ein weites, blaues Meer erstreckt sich nur wenige Meter entfernt zu unserer Linken.

entlang der türkischen Schwarzmeerküste in zwei Teilen

Teil 1: Osmanische Tradition in Safranbolu und das raue Schwarze Meer

Teil 2: Dr. Dre und die stolze Melancholie in Trabzon

Wenn dir dieser Artikel gefallen hat und du gerne mit uns auf Reisen gehst, dann unterstütze uns doch mit einem kleinen Trinkgeld. Spendiere uns ein Käffchen, Schokoladenkuchen oder ein anständiges Rambazamba – alles ist möglich.

Aus dem hohen Norden Deutschlands hinaus in die Welt: 2011 zieht es Morten und Rochssare für zwei Jahre per Anhalter und mit Couchsurfing auf den südamerikanischen Kontinent. Genauso geht es nun weiter. Jetzt jedoch in die andere Richtung. Seit 2014 trampen die beiden auf dem Landweg von Deutschland nach Indien und weiter nach Südostasien. Es gibt noch viel zu entdecken.

Von ihren Abenteuern und Begegnungen erzählen sie in ihren Büchern „Per Anhalter durch Südamerika“ und „Per Anhalter nach Indien“, jeweils erschienen in der National Geographic Reihe bei Malik.

Hi were ru now days Bangladesh or something else…