Wir verlassen Ardabil mit dem langsamsten LKW der Welt. Links überholt uns jede Art von Verkehr: Autos, Kleintransporter, andere Lastwagen, wahrscheinlich sogar Fahrräder. Aber das kann nur der Fahrer sehen, wenn er denn seine gutmütigen Augen von der Fahrbahn auf die Überholspur schwenkt. Doch von hektischen Aktivitäten dieser Art hält er nichts. Unser Gefährt ist so langsam, dass wir wohl zu Fuß schneller wären. In der frostigen Kälte des iranischen Winters tuckern wir jedoch lieber in einer beheizten Fahrerkabine im Schneckentempo die Straße hinunter, als dass wir frierend auf eine bessere Mitfahrgelegenheit warten. Nach einer halben Stunde haben wir gerade sieben Kilometer zurückgelegt.

An einer Raststätte, an der unser Fahrer frühstücken möchte, steigen wir aus, verabschieden uns und schlendern ein paar Meter weiter am Straßenrand entlang. Die Sonne strahlt über einem blauen Himmel, doch reicht ihre Kraft nicht aus, um unsere Glieder zu wärmen. Wir halten dem mäßigen Verkehr ein Schild entgegen, auf das wir in persischen Buchstaben unsere nächste Station Qazvin geschrieben haben, und warten. Noch bevor der Fahrer des langsamsten LKWs der Welt sein Frühstück beendet, sitzen wir schon im nächsten Fahrzeug. Diesmal ist es Hamid, ein junger Mann, dem bereits ein Großteil seines Schopfes ausgefallen ist, der uns mitnimmt. Er fährt einen weißen Khodro Samand, das beliebteste, weil günstigste Auto im Iran. Hergestellt im eigenen Land sehen wir kaum einen anderen PKW auf den Straßen. Hamid ist eine von vielen Mitfahrgelegenheiten dieser Art. Schon mehrfach sind wir in dieser Mittelklasselimousine durch den Iran gefahren. Immer war die Karosserie weiß. Es heißt, ein weißes Auto lasse sich besonders gut weiterverkaufen, dabei gibt es nur sehr wenige PKWs in einer anderen Farbe.

Hamid ist auf dem Weg in die Hauptstadt Teheran. Dort heiratet noch heute Abend ein Cousin und Hamid ist spät dran. Waren wir eben noch viel zu langsam unterwegs, so rasen wir jetzt über den Asphalt. Es gibt kein Fahrzeug, das Hamid nicht überholt. Iranischer Pop schallt aus den Lautsprechern, persische Melodien in moderner Komposition. Doch zu unserer Unterhaltung sucht Hamid auf seinem USB-Stick englische Lieder und nickt zustimmend, als er Céline Dion findet. Dann klingt es auch schon herzzerreißend aus den Boxen: My Heart Will Go On – die schlimmste Schnulze aller Zeiten.

Nach drei Stunden gemeinsamer Fahrt machen wir auf einem Rastplatz halt. Hier treffen wir Hamids Eltern und seinen jüngsten Bruder in ihrem eigenen Auto, natürlich ein weißer Khodro Samand. Auch sie sind auf dem Weg nach Teheran. Wir knabbern ein paar Kekse, trinken heißen Chai aus der Thermoskanne, dann geht es weiter. Eine knappe Stunde später erreichen wir Qazvin.

Auf einem Parkplatz an der Umgehungsstraße von Qazvin verabschieden wir uns von Hamid und begeben uns in die Obhut von Iraj. Unser Gastgeber ist ein kleiner, quirliger Mann in Jeans und grauem Wollpullover. Das kurz geschnittene, dunkle Haar reicht ihm nur noch über den halben Kopf. Sein Blick ist aufgeweckt, das Lächeln freundlich.

Iraj lebt mit seiner Frau Farzane und der gemeinsamen Tochter Elham in einem heruntergekommen Haus irgendwo in einem der Wohnviertel der Stadt. Der Putz ist bröckelig, aus dem Dach ragen Stahlrohre. Das Gebäude sieht so aus, als ob es noch in der Bauphase vergessen wurde. Wir treten ein und stehen überraschend in einem Flur – ungewöhnlich für iranische Wohnverhältnisse, in denen man gerne von der Haustür direkt ins Wohnzimmer fällt. In der Küche schenkt uns Iraj aus einem Samowar heißen, duftenden Chai ein. Aus dem Wohnzimmer hören wir die dreijährige Elham schreien und Farzane stöhnen. Mutter und Tochter sind aufgebracht. Erst Iraj vermag das Kind zu beruhigen. Auf seinem Arm wirkt Elham ganz vergnügt, aufgeweckt, wie ihr Vater selbst, der sich nun ganz liebevoll um die Kleine kümmert und uns zugleich Farzane vorstellt.

An Irajs Frau bemerken wir sofort zwei Dinge. Eine große, auffällig lange Nase lenkt alle Aufmerksamkeit auf sich. Außerdem ist sie offensichtlich sehr gestresst. Wir können ihre Anspannung förmlich zu Boden fallen hören, als Iraj die gemeinsame Tochter mit ein paar Kinderspielen unterhält und Farzane für einige Minuten Ruhe bekommt. Augenblicklich sinkt sie matt in einen Sessel im Wohnzimmer. Unbeachtet schauen wir uns etwas um. Überall im Haus ist der Boden mit dünner Auslegware ausgekleidet. Rot im Wohnzimmer, grau im Flur und in der Küche. Die Einrichtung ist simpel: ein paar Regale und Kleiderhaken im Flur, eine Schrankwand, eine Couch und zwei Sessel im Wohnzimmer. Die Möbel wirken wie zufällig zusammengewürfelt, so als wären sie aus verschiedenen Haushalten zusammengetragen. Die dicken Teppiche, die sonst in iranischen Wohnungen typisch sind, fehlen.

Im ersten Stock befinden sich zwei Schlafzimmer. Eines steht uns zur Verfügung und wird irgendwann Elhams persönliches Reich sein. Auch hier bedeckt rote Auslegware den Boden. Zwei, in Bettbezüge eingeschlagene Matratzen liegen auf dem Boden. Dicke Wolldecken und ein Gasofen sorgen während der kalten Nacht für angenehme Wärme. Wir sind noch nicht lange eingezogen, da bittet uns Iraj, ihn in die Stadt zu begleiten. An einem Sprachinstitut leitet er Englischkurse für Mädchen und wir sollen ihn beim Konversationstraining unterstützen.

Irajs Auto ist eine alte, leicht verbeulte Karosse, natürlich ein Khodro Samand. Es ist Irajs treuer Gefährte, mit dem er jeden Tag Kilometer um Kilometer durch die Stadt zurücklegt. Unser Gastgeber ist nicht nur Englischlehrer, sondern auch Vertreter für verschiedene Versicherungen. Jeden Tag ist er auf der Suche nach neuen Kunden. Die Arbeit macht ihm keinen Spaß, aber seit dem Einbruch der iranischen Wirtschaft im Jahr 2012, ist für ihn, wie für viele andere Iraner, das Leben immer teurer geworden. Ausgelöst durch ein von der EU verhängtes Erdgas- und Ölembargo, verliert der Iran den Hauptabsatzmarkt für seine wichtigsten Exportgüter und fast 60 Prozent seiner Einnahmen. Die bereits angespannte wirtschaftliche Situation, hervorgerufen durch das seit 1995 bestehenden US-amerikanische Handelsverbot, wird drastisch verschärft. Die Sanktionen treffen natürlich in erster Linie nicht die Mächtigen, dafür aber die einfache Bevölkerung. Die Preise für Fleisch, Milchprodukte und Butter, aber auch für Bücher und Zeitungen steigen in kürzester Zeit dramatisch an. Ein Job alleine reicht nicht mehr aus, um die Familie zu ernähren. Zwei bis drei Beschäftigungen gleichzeitig nachzugehen ist mittlerweile Standard für die meisten Iraner.

Die Sprachschule ist ein unscheinbares Haus in einer Seitengasse im Zentrum Qazvins. Ein schmaler Klassenraum im ersten Stock bietet Platz für zehn Schülerinnen, die bereits auf ihren Lehrer warten und uns unerwartete Gäste mit großen Augen anstarren. Als Iraj ihnen erklärt, dass wir in den folgenden 90 Minuten als Konversationspartner Rede und Antwort stünden, bricht die Klasse in helle Begeisterung aus. Doch als die Mädchen tatsächlich mit uns sprechen sollen, sind sie viel zu schüchtern, um auch nur eine Frage zu stellen. Wir unterhalten uns mehr mit Iraj als mit allen Schülerinnen zusammen. Das Sprachniveau der Klasse ist niedrig. Manche Mädchen, sie alle sind vermutlich 15 oder 16 Jahre alt, scheinen nicht ein Wort von dem zu verstehen, was wir erzählen.

Zwar wird in den staatlichen Schulen des Landes Englisch gelehrt, doch geht der Unterrichtsstoff kaum über das Lesen und Schreiben von Texten hinaus. Konversationsunterricht findet praktisch nicht statt. Schuld daran sind die oft unzureichenden Fähigkeiten der Englischlehrer. Aber auch die iranische Regierung zeigt wenig Interesse, Fremdsprachen zu fördern, fürchtet sie doch eine Abwanderung der klügsten Köpfe ins Ausland. Wer eine Fremdsprache sprechen lernen will, kommt letztendlich immer in eine private Sprachschule.

Als der Unterricht beendet ist, liegt bereits die Nacht über Qazvin. Sterne funkeln am Himmel, als wir durch die leeren Straßen nach Hause fahren. Dort angekommen springt Iraj aus seiner Jeans direkt in die Schlafanzughose. Für Iraner ist sie das existenziellste Kleidungsstück. Das Allererste was passiert, wenn sie ihr Zuhause betreten, ist der Hosenwechsel. Die Draußen-Hose wird ersetzt durch eine gemütliche, gerade geschnittene Stoffhose mit bequemem Gummibund; vorzugsweise im Karomuster. Genauso eine Hose trägt Iraj nun, als er sich zu Elham auf den Wohnzimmerboden setzt. Farzane wirkt noch immer erschöpft, unglücklich. Anders als Iraj, der voll Freude und Zuneigung mit seiner Tochter spielt, wirkt sie im Umgang mit dem Kind stets angespannt. Ihre Nervosität überträgt sich auch auf Elham, die in der Nähe ihrer Mutter fast ausschließlich weint. Es ist ein Teufelskreis, denn Farzane scheint selbst von ihrem Kind genervt. Sobald sie sich um die Kleine kümmern muss, stöhnt sie gereizt auf. Farzane erlebt die Mutterrolle als einen Kampf, der sie jeden Tag an ihre Grenzen bringt. Mit uns, so vermuten wir, wird sie deshalb auch nicht richtig warm. Ihr fehlt die Kraft sich auf uns einzulassen. Farzane spricht nicht einmal mit uns. Trotz vorhandener Englischkenntnisse richtet sie das Wort stets an ihren Mann, wenn sie uns etwas zu sagen hat.

Am nächsten Morgen treffen wir Iraj und Elham in der Küche. Wir bekommen Tee, Elham einen Keks, der ihre Augen strahlen lässt. Die Kleine trägt einen hübschen, gelben Pullover mit zu kurzen Ärmeln und eine braune Hose, die ihr ebenfalls nur bis über die Knöchel reicht. Elham ist schon länger aus ihrer Kleidung herausgewachsen, doch kann sich die Familie keine neue Garderobe für die Tochter leisten. Wieder kommen mir Irajs Schilderungen über die iranische Wirtschaftskrise in den Sinn und ich schäme mich ein bisschen für die geopolitischen Entscheidungen, die dafür verantwortlich sind. Als eines der einflussreichsten Länder der EU, trägt auch Deutschland Schuld an der misslichen Lage vieler Iraner.

Nach dem Frühstück lädt uns Iraj zu einer Erkundungstour durch die Stadt ein. Den Vormittag hat er frei und widmet ihn ganz unseren Bedürfnissen. Qazvin und seine knapp 350.000 Einwohner werden von vielen Reisenden links liegengelassen. Zwischen den Großstädten Täbris und Teheran gelegen, die mit ihren Märkten und historischen Gebäuden beeindrucken, wirkt Qazvin unscheinbar und nichtssagend. Die Stadt ist leicht zu übersehen und hat, verglichen mit anderen iranischen Städten, auch nur ein paar wenige Sehenswürdigkeiten zu bieten.

Dennoch gelangt die Stadt in der Vergangenheit zu großer Bedeutung. Gegründet vom Sassaniden-König Shapur I im 3. Jahrhundert, wächst Qazvin schnell zu einer namhaften Handelsstadt heran. Sie gehört zu den wichtigsten Stationen im Wegenetz der Seidenstraße, die vom heutigen Xian in China bis nach Istanbul, damals Konstantinopel, und ans Mittelmeer führt. Gold, Silber, Elfenbein, Jade und Edelsteine, Wolle, Trauben, Wein und Gewürze erreichen Qazvin aus dem Westen. Seide, Porzellan, Juwelen, Gewürze und Parfum treffen aus dem Osten ein.

Im 16. Jahrhundert ernennt König Tahmasp I Qazvin zu seiner Hauptstadt. Nachdem sein Vater Ismail Safavi alle persischen Stammesgebiete eroberte, ist Tahmasp der zweite Herrscher aus dem Geschlecht der Safawiden, der über ganz Persien regiert. Wie viele andere persische Könige ist auch Tahmasp ein Verfechter der Kunst. Doch in Qazvin übt er sich darüber hinaus als Stadtplaner. Unter seiner Führung entstehen prächtige Gebäude und Plätze. Doch bereits sein Nachfolger Schah Abbas I, zieht mit seinem Hof nach Isfahan weiter und stellt dort alles in den Schatten, was bis dahin an architektonischer Baukunst für möglich gehalten wurde.

Zusammen mit Iraj stehen wir mitten in der Stadt vor einem langgestreckten, mit Bäumen gesäumten Platz. Es ist kalt und feucht, unangenehmes Dezemberwetter. Einige Frauen eilen über den Platz. Bis auf sehr wenige Ausnahmen sind sie alle in große schwarze Stoffe gehüllt. Die Frauen tragen Tschadors, konservative islamisch-religiöse Kleidungsstücke, die zusätzlich zur gewöhnlichen Kleidung um Kopf und Körper geschlungen werden. Der Tschador besitzt keine Ärmel und so sind die Frauen mit ihrer linken Hand stets damit beschäftigt, das schwarze Tuch unter dem Kinn festzuhalten. Eine enorme Einschränkung, da den Frauen zur Bewältigung ihres Alltag so nur noch die rechte Hand zur Verfügung steht. Im Gegensatz zum Hidschab ist das Tragen eines Tschadors im Iran jedoch nicht verpflichtend. Nur an besonders heiligen Orten muss er umgelegt werden.

Vor so einem Ort befinden wir uns nun. Am gegenüberliegenden Ende des Platzes erhebt sich der Imamzadeh-ye Hossein, ein Schrein, der die Überreste Hosseins beherbergt. Als Sohn des Imam Reza, einer der zwölf heiligen Imame der Schiiten, wird auch Hossein als heilig verehrt. Auf der Durchreise mit seinem Vater stirbt der damals Zweijährige im Jahr 821 und wird an gleicher Stelle begraben. Tahmasp I lässt den Schrein errichten, nachdem er Qazvin zu seiner Hauptstadt erklärt. Heute ist der Schrein die bedeutendste religiöse Stätte der Stadt. Über einer Fassade aus dem 19. Jahrhundert, die mit bunten, kaleidoskopischen Mustern verziert ist, erheben sich sechs Zierminarette. Dahinter ragt eine blaue Kuppel aus dem 16. Jahrhundert empor. Sie überdacht Hosseins heilige Relikte.

Über geschlechtergetrennte Eingänge gelangen wir in den Innenhof. Vorher müssen wir jedoch einen Tschador ausleihen und erhalten ein modisches, mit dutzenden Spiralen versehenes Stück Stoff. Es sieht aus wie das Universum mit seinen Galaxien und darin eingehüllt verschwindet der weibliche Körper in der Unendlichkeit. Ohne dieses Kleidungsstück bleibt der Einlass in den Schrein versagt. Zahlreiche Gläubige, Männer und Frauen, versammeln sich in kleinen Gruppen um den Schrein; ein kastenförmiges Gebäude, über das die blaue Kuppel ragt, die wir bereits von draußen sehen konnten. Die Eingänge sind mit Plastikplanen verhangen. Die Vorhalle, so berichtet uns Iraj, ist über und über mit Spiegelmosaiken verziert. Jetzt wird ihre Pracht jedoch von einer riesigen Stoffwand verdeckt. Ohne die spiegelverkleidete Vorhalle wirkt der Schrein wenig imposant. Einfache Kachelmotive zieren die Wände. Hundertfach wiederholend formen sie das Wort Allah in stilisierten Linien. Lediglich über der Vorhalle zieren kunstvoll gezeichnete Ranken, Blüten und arabische Schriftzeichen das Mauerwerk.

Sicherheitsbeamte sorgen auf dem Gelände für Ordnung, weisen auf eventuelles Fehlverhalten hin. Um ihre Autorität zu unterstreichen, sind sie mit bunten Staubwedeln ausgestattet, mit denen sie gelegentlich herumfuchteln. Darum halten wir die Männer und Frauen zunächst auch nur für eine elegant angezogene Putzkolonne. Iraj befreit uns von diesem Irrglauben. Mit dem Staubwedel gelingt es den Sicherheitsbeamten sich allen Anwesenden bemerkbar zu machen. Männer und Frauen, sofern sie nicht zur selben Familie gehören, dürfen sich im öffentlichen Raum nicht berühren und so benutzen die Sicherheitsbeamten ihre Staubwedel, um mit leichtem Kontakt auf sich aufmerksam zu machen.

Auf der Rückseite des Schreins, wir verlassen das Gelände durch den Hinterausgang, erinnert eine Gedenkstätte an die militärischen Opfer des Iran-Irak-Krieges aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Damals besetzen die Truppen Saddam Husseins Teile der ölreichen iranischen Provinz Chuzestan. Der Iran, mit schlechterer Ausrüstung, dafür aber personell überlegen, schlägt zurück und es kommt zum erbitterten Krieg. Giftgaseinsätze, die entsprechend der Genfer Konvention verboten sind, und Grabenkämpfe bestimmen seit dem ersten Weltkrieg erstmals wieder eine militärische Auseinandersetzung. Iranische Jugendliche säubern Minenfelder, indem sie einfach durch sie hindurch laufen. In den acht Jahren des Krieges fliehen Millionen Iraner aus ihrer Heimat. Die Gefechte fordern mehrere hunderttausend Todesopfer. Genaue Zahlen existieren nicht. Historiker gehen von mindestens dreihunderttausend Toten auf beiden Seiten aus. Manche sprechen von knapp einer Million Gefallenen. Erst 1988 endet der Krieg. Bis ins Jahr 2003 werden noch immer Kriegsgefangene zwischen den beiden Ländern ausgetauscht.

Noch heute werden die gefallenen Soldaten überall im Iran als Märtyrer glorifiziert. In jeder Stadt zeigen Wandgemälde, bemalte Schilder und Plaketten oder Graffitis im öffentlichen Raum die Gesichter derjenigen, die damals in den Krieg zogen und nie wieder zurückkehrten.

Hier hinter dem Schrein stehen hunderte Schaukästen in langen Reihen nebeneinander. Jeder von ihnen enthält das Porträt eines Soldaten. Andächtig bleiben Passanten vor den Kästen stehen, legen Blumen ab, trauern. Dutzende Nationalflaggen flattern über den Bildern der Gefallenen. Patriotische Verse zieren die Gedenkstätte. Ein riesiges Schwarz-Weiß-Foto zeigt den Besuch des Ajatollah Khomeini, des ersten religiösen Führers nach der Islamischen Revolution. Gegenüber, auf der andere Seite der Gedenkstätte, ist ein altes Kampfflugzeug, einer Trophäe gleich, aufgebahrt. Extrem viel Patriotismus lastet auf dem Ort, der für uns nur schwer auszuhalten ist. So lassen wir das Mahnmal bald hinter uns und schlendern in Richtung des Stadtzentrums, wo wir uns die alten Markthallen anschauen wollen.

Auf dem Weg passieren wir immer wieder achteckige, blaue Briefkästen, die von stilisierten gelben Händen umschlossen werden, so als ob diese den Inhalt der Kästen schützen wollten. An jeder Ecke erblicken wir einen solchen Kasten und ihre Häufigkeit macht uns stutzig. Sind Iraner tatsächlich so passionierte Briefschreiber? Wir weisen Iraj auf die blauen Kästen hin und unser Gastgeber lächelt über unsere Einfalt. Die Briefkästen sind in Wirklichkeit Spendenkästen. Almosen zu geben sei für Muslime eine fest verankerte Pflicht und elementar im Islam, erklärt Iraj. Jeder Muslim spendet so viel er kann, idealer Weise aber mindestens zwei Prozent des eigenen Einkommens. Diese Zakat genannte Abgabe wird regelmäßig von staatlichen Institutionen eingesammelt und an ihre Empfänger verteilt.

Gelbe Taxis brausen zusammen mit silbernen und weißen PKWs durch die Straßen. Wir spazieren an kleinen Geschäften und bunten Werbetafeln vorbei. Unverputzte Häuser, metallene Rollläden, schwere Eisentore säumen unseren Weg. Im Stadtzentrum führt uns Iraj in einen kleinen Park. Hier befindet sich der Tschehel Sotun, der königliche Palast Tahmasps I. Erbaut im Jahr 1510 und umfassend renoviert von den Kadscharen im 19. Jahrhundert, beherbergt das Gebäude nun ein Kalligraphie-Museum. Über einen Arkadengang gelangen wir ins Innere des zweistöckigen Gebäudes und spüren den flüchtigen Charme der Vergangenheit. Blumen- und Rankenmotive aus dem vorletzten Jahrhundert zieren die leicht verwitterten Wände. Auch Vogel- und Raubtierzeichnungen gehören dazu. Das Museum selbst besitzt nur wenige Ausstellungsstücke. Die meisten sind Abschriften des Korans oder religiöser Verse. Iraj, völlig unreligiös, versteht genauso wenig wie wir. Unser Gastgeber kennt nicht einmal die ersten drei Sätze des islamischen Gebets, verrät er uns flüsternd. Vorher vergewissert er sich, dass niemand zufällig mithören kann.

Bald darauf verabschiedet sich Iraj von uns, muss er doch noch eine Englischklasse für heute vorbereiten. Wir hingegen besuchen den alten Markt. In den überdachten Gängen lassen wir uns langsam treiben. Der Markt wirkt beinahe wie ausgestorben. Es sind kaum Menschen unterwegs. Schwere Rollläden verschließen einige der Geschäfte. Es ist früher Nachmittag und der morgendliche Ansturm schon lange vorbei. Die Teppichabteilung des Marktes haben wir ganz für uns alleine. Breite Läufer liegen zusammengerollt zu beiden Seiten des verlassenen Ganges. Da wir Irans Basare bisher nur als massenhafte Ansammlung von Menschen kannten, wirkt die Stille und Leere nun beinahe unheimlich. Unerwartet laut hallen unsere Schritte in den von hohen Backsteinkuppeln überdachten Gassen. Doch schon in der Obst- und Gemüseabteilung fühlen wir uns wieder wohl.

Hier wird gefeilscht, hier dringen Gesprächsfetzen durch die Luft, hier lächelt man uns freundlich zu, hier finden wir Obst und Gemüse nach Farben sortiert. Gurken liegen neben Kohl, Sellerie und grüner Paprika, Orangen neben Karotten, Tomaten neben roten Äpfeln. Riesige Fruchtberge säumen den Gang zu beiden Seiten. Nüsse und Trockenfrüchte werden aus großen Säcken heraus verkauft. Pistazien, Datteln und getrocknete Gewürze liegen in tiefen Körben. Glaskästen sind mit hunderten, in buntes Papier gewickelten Bonbons gefüllt.

Dann folgen die Haushaltswaren, Koch- und Putzutensilien, Fußmatten, Decken und Läufer. Wir bummeln durch Gassen voller Töpfe, Pfannen und Wasserkocher, biegen in die Abteilungen für Jogginghosen und Pullover ab. Plötzlich stehen wir zwischen Metzgern und Tonnen rohen Fleisches. Aus den Gefriertruhen glotzen uns dutzende, gekochte Schafsköpfe mit toten Augen entgegen. Die entblößten Zähne formen ein schauriges Grinsen. DieKöpfe sind Grundlage für eine iranische Delikatesse: Kalleh Pacheh. Die Suppe, die aus ganzen Schafsköpfen und Hufen gekocht wird, gilt als ein traditionelles Frühstück. Vor allem jetzt in den Wintermonaten kommt die nährstoffreiche Speise auf den Tisch.

Ein paar Stunden nachdem wir uns von Iraj verabschiedeten, kehren wir wieder nach Hause zurück. Während unserer Abwesenheit ging eine ganz erstaunliche Verwandlung mit Farzane vor. Sie wirkt gut gelaunt und sieht auch irgendwie verändert, lebendiger aus. Natürlich war sie beim Friseur – waschen, schneiden, legen. Sie trägt ein unpassend aufwendiges Make-up und ein schwarzes Kleid, das ihre Knie frei lässt. Zwar hatte uns Iraj bereits am Vormittag erzählt, dass wir heute Abend auf eine Party gehen würden, aber fügte er auch hinzu, dass es nichts Besonderes sei. Ein paar Cousins, nichts weiter.

Nun stehen wir Farzane gegenüber, die unsere Erscheinung genauso mustert, wie wir die ihre. Dann richtet sie das erste Mal das Wort direkt an uns. „Wollt ihr so auf die Party gehen?“ Es ist nur ein Satz, nur eine einzige Frage, aber sie reicht, um zu wissen, dass wir mit dieser Person nicht mehr auf einen Nenner kommen. Farzane, aus einer kleinen Stadt am Kaspischen Meer stammend, ist von unserer nonchalanten Antwort schockiert. Ja, wir wollen genau so auf die Party gehen! Ganz leger, ohne viel Gehabe. Iraj schließt sich dem an. Während seine Frau die passenden Schuhe zum Kleid sucht, begnügt sich ihr Mann ganz unaufgeregt mit Jeans und T-Shirt.

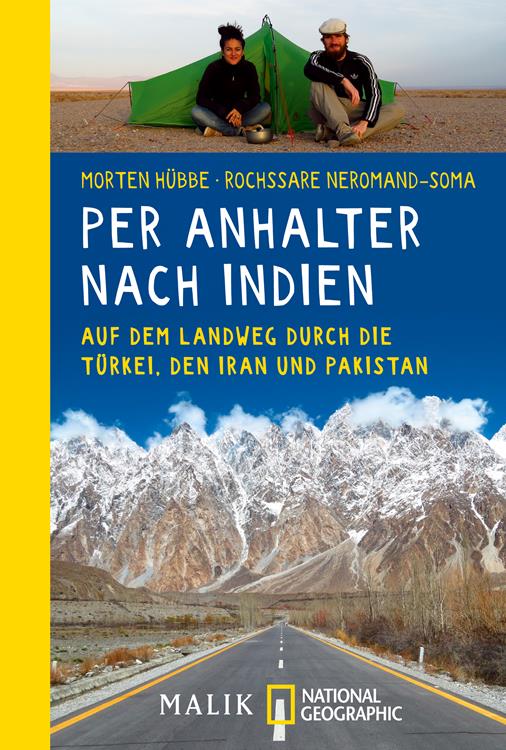

Wenn ihr unsere Abenteuer und Geschichten gerne auf Papier lesen wollt, dann schaut doch mal hier:

In unserem Buch Per Anhalter nach Indien erzählen wir von unserem packenden Roadtrip durch die Türkei, den Iran und Pakistan. Wir berichten von überwältigender Gastfreundschaft und Herzlichkeit, feiern illegale Partys im Iran, werden von Sandstürmen heimgesucht, treffen die Mafia, Studenten, Soldaten und Prediger. Per Anhalter erkunden wir den Nahen Osten bis zum indischen Subkontinent und lassen dabei keine Mitfahrgelegenheit aus. Unvoreingenommen und wissbegierig lassen wir uns durch teils kaum bereiste Gegenden in Richtung Asien treiben.

2018 Malik, Taschenbuch, 320 Seiten

Am Abend besuchen wir Irajs Cousin Bahram. In seiner Wohnung in einem mehrstöckigen Hochhaus wird heute Nacht gefeiert. Wir sind gespannt, denn von iranischen Partys haben wir schon viel gehört. Exzessiv und wild sollen sie sein, ganz das Gegenteil vom Iran der Öffentlichkeit. In einem rosa Hemd mit metallblauer Krawatte öffnet uns Bahram die Tür. Sein Frau Najmeh trägt ein hochgeschlossenes weißes Oberteil, dessen Rüschenkragen mit funkelnden Glassteinen besetzt ist. Ihr Haar ist eigens vom Friseur zu einer prächtigen Hochsteckfrisur geformt, die so manche Braut vor Neid erblassen lassen würde. Wir fühlen uns schlagartig viel zu nachlässig gekleidet.

In der modern, aber recht kühl eingerichteten Wohnung sind wir die ersten Gäste. Vom Treppenhaus treten wir durch die Wohnungstür direkt ins Wohnzimmer und werden sofort in einen weiteren Raum geführt; das Umkleidezimmer. Da wir jedoch nichts zum Umkleiden dabei haben, entledigen wir uns lediglich unserer Jacken und kehren zurück ins Wohnzimmer. Dort sitzen wir auf einer schwarzen Couch mit weißen Kissen, die mit schwarzen Blumen und Ranken bedruckt sind. Ein gläserner Kronleuchter hängt von der Decke. Darunter stehen Klappstühle für die erwarteten Gäste. Neben der Couch befindet sich eine eigens für die Party gemietete Lichtanlage in einer Ecke des Raumes. Der helle Perserteppich im Wohnzimmer wird mit einem breiten, weniger schweren und weniger wertvollen braunen Teppich bedeckt, um ersteren vor mutmaßlichem Schaden während der Feier zu schützen. Die Gastgeber sind professionell, die Party perfekt vorbereitet. Eine kleine Diskokugel hängt von der Decke, die Musikanlage ist mit einem Computer verbunden, die Playlisten sind zusammengestellt. Wir befinden uns in einer hervorragend gelungenen Wohnzimmerimitation eines Clubs, zumindest in den Augen unserer Gastgeber. Da sie jedoch Diskos und Clubs nur aus Filmen und TV-Ausstrahlungen kennen, ist die US-amerikanische Quelle ihre Inspiration recht eindeutig zu erkennen.

Dann kommen weitere Gäste, hoch geschlossen, streng. Manche Frauen erscheinen im Tschador, andere tragen lange Mäntel und natürlich ihr Kopftuch. Najmeh und Farzane tanzen bereits auf dem braunen Teppich über dem weißen Teppich; suggerieren ausgelassene Stimmung. Die neuangekommenen Frauen werden ebenfalls in ein separates Umkleidezimmer geführt, verbringen dort aber sehr viel mehr Zeit als wir.

Als wir die Frauen endlich wiedersehen, stockt uns der Atem. Wo vorher von weiblichen Körpern nichts zu erahnen war, sehen wir nun hautenge Kleider mit entsprechenden Dekolletés, Miniröcke, hohe Absätze. Aufwendige Frisuren kommen unter den Kopftüchern zum Vorschein. Make-up wurde neu aufgetragen. Es ist, als wären wir in eine andere Welt geraten, weit weg von den konservativen Wertevorstellungen, den Verboten und Repressalien, die nur wenige Meter entfernt vor der Haustür herrschen.

Gegen 21 Uhr sind auch die letzten Gäste umgezogen und schon bald danach schenkt uns Bahram großzügig ein. Aus Weißweingläsern, weil es schick aussieht, trinken wir Whisky, weil er in Filmen immer von Helden getrunken wird. Später kommt noch selbstgebrauter Obstschnaps hinzu, der so sehr nach purem Alkohol schmeckt, dass ich befürchte sofort zu erblinden. Irgendjemand hat Pizza mitgebracht: 20 Kartons. Alle Anwesenden sind zurecht gemacht. Manche der Frauen sehen aus, als wären sie nicht in einem privaten Wohnzimmer, sondern auf einer Abschlussparty oder bei einem vornehmen Abendessen oder in einem hippen Nachtclub. Für unser Verständnis ist ihre Erscheinung völlig übertrieben. So viel Make-up und Lippenstift, gemalte und abrasierte Augenbrauen, Puder, Rouge und Lidschatten. Dabei treffen sich hier nur Cousins und Cousinen. Die einzigen, die in keinem Verwandtschaftsverhältnis zu den anderen etwa 25 Gästen stehen, sind wir.

Im Iran sind derartige Gästelisten allerdings nichts Außergewöhnliches. Die meisten Hauspartys finden nur im Rahmen der Familie statt. So war es auch schon während unserer Weihnachtsfeier in Ardabil. Iranische Familien sind so groß und die Bande zwischen den Mitgliedern so stark, dass kaum noch Zeit für andere soziale Kontakte bleibt. Die besten Freunde sind Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen. Darüber hinaus sind Musik, Tanz und Alkohol im Iran verboten. Die Strafen sind hoch und so ist es vielen Iranern auch zu gefährlich Außenstehende einzuladen.

Die Party beginnt etwas steif. Wir werden jedem Gast einzeln vorgestellt und erfahren dabei nicht nur Namen sondern auch Verwandtschaftsverhältnisse. So spinnt sich ein Netz familiärer Verbindungen, das wir uns jedoch kaum merken können. Schließlich gehen wir darin über, einfach jeden als Cousin oder Cousine zu bezeichnen. Nach einer halben Stunde lockert sich endlich die Atmosphäre, was vor allem daran liegt, dass sowohl Männer als auch Frauen bereits völlig betrunken sind. Alkohol, im Iran illegal, ist schwierig zu organisieren und extrem teuer. Wenn Iraner trinken, gibt es deshalb auch keine Kompromisse: So viel wie möglich in kürzester Zeit muss es sein, damit die Wirkung auch garantiert einsetzt. Ein leichter Schwips ist überhaupt kein Anreiz – reine Verschwendung von Ressourcen.

Die Partygäste sind aufgeregt und überdreht. Sie lachen unnatürlich laut und viel. Der Alkohol trägt seinen Teil dazu bei. Wir befinden uns umringt von gestandenen Erwachsenen, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen und kichern und gackern wie Siebzehnjährige. Die Lichtmaschine wirft farbige Flecken in grün und lila an die Wände. Die Diskokugel spiegelt das flackernde Licht. Iranische Popmusik klingt über die Lautsprecher durch das Wohnzimmer und auf dem braunen Teppich tanzen die Gäste in großen Bewegungen. Hier wackeln die Frauen mit ihren Hüften, dort heben schnurrbärtige Männer ihre ausgebreiteten Arme und lassen sie leicht im Takt federn. Es tanzen auch Paare zusammen, wenn sie verheiratet sind. Grotesk wird es jedoch, wenn sich Männer und Frauen auf der Tanzfläche treffen, die weder verheiratet noch Geschwister sind. Plötzlich sind die Bewegungen steif, das Lächeln verkniffen, die Gesichter angespannt, die Körperdistanz unnatürlich groß. Obwohl sich die Tanzenden vermutlich bereits ihr Leben lang kennen, ist ihr Unbehagen spürbar. Die unbekümmerte Lockerheit zwischen Cousins und Cousinen ist dahin. Vielleicht hat es sie auch noch nie gegeben, denn im Iran ist dieser Verwandtschaftsgrad potenziell dazu geeignet einander zu heiraten. Für uns ist es befremdlich zu sehen, wie sich Familienmitglieder so unsicher voreinander geben; so als hätten sie sich in diesem Moment das erste Mal kennengelernt.

Alle dreißig Minuten wird der Tanz in einem großen Tohuwabohu unterbrochen. Immer dann, wenn sich der braune, wertlose Schutzteppich durch die vielen Tanzschritte vorschoben und den wertvollen weißen Perserteppich freigelegt hat. Vor allem Najmeh sorgt umgehend dafür, dass die Tanzfläche geräumt und der braune Teppich wieder gerichtet wird. Eine Katastrophe, sollte der weiße Teppich beschmutzt werden. Schließlich kommt so etwas auch nie in den Partyszenen der Spielfilme vor.

Auch wir tanzen. Trotz der etwas merkwürdig anmutenden Stimmung köchelt die Party ihrem Höhepunkt entgegen. Die Armbewegungen der Männer werden wilder, die Frauen kichern noch etwas hysterischer, zwischen all den Tanzenden wird es immer wärmer. Doch niemand kommt auf die Idee ein Fenster zu öffnen. Zu verräterisch wäre es, wenn Musik und Stimmen hinaus auf die Straße drängen. Da könnten wir auch gleich selbst die Polizei rufen.

Je fröhlicher die Partygäste werden, desto schwerer wiegen ihre Zungen. Schon bald lallen sie uns nur noch wenig Verständliches entgegen. Besonders Bahram, unser Gastgeber, will uns nun beeindrucken. Immer wieder schenkt er uns nach und erklärt jedes Mal wie schwierig es ist, hochwertigen Alkohol zu bekommen. Für ihn sei das jedoch gar kein Problem, prahlt er. Aha, interessant, denke ich, und proste mir selbst mit einem aufgefüllten Whisky-Weißweinglas zu. Angeberei und Neid sind im Iran kultivierte Gesellschaftsmechanismen. Die Wohnung muss größer sein als die des Nachbarn, die Kleidung schöner als die des Kollegen. Da das Leben der Iraner aufgrund der staatlichen Repressionen im öffentlichen Raum vermehrt in den eigenen vier Wänden stattfindet, sind es vor allem Haushaltsgegenstände, mit denen Iraner sich gegenseitig übertrumpfen wollen. Sehen sie neue Gardinen im Haus gegenüber, fühlen sie sich unter Zugzwang. Das Gleiche gilt für Geschirr, Elektrogeräte, Kücheneinrichtungen und natürlich die teuren Perserteppiche. Den Höhepunkt erreicht die landesweite Angeberei während des iranischen Neujahrsfestes um den 21. März. Wenn die ganze Familie zur Feier eingeladen wird, muss das eigene Haus in neuem Glanz erstrahlen und wird am liebsten komplett neu eingerichtet. Iraner protzen gerne. Bahram macht das heute Abend mit seinem Whisky.

Aber auch die Wohnung unserer Gastgeber sieht nicht so aus, als wäre sie schon häufig benutzt. Das Wohnzimmer, in weiß und schwarz gehalten, wirkt edel und dezent, kommt aber auch etwas steif und unnatürlich daher. Ganz genauso wie unsere Gastgeber. Sie sind großzügige Veranstalter, aber dennoch immer darauf bedacht, dass kein Glas zu Bruch geht, kein Tropfen auf den Teppich fällt, nichts beschädigt wird. Kurz vor Mitternacht sinkt der Energiespiegel der Feiergesellschaft drastisch. Die Müdigkeit vor dem Kater setzt ein und mit Iraj, Farzane und Elham verabschieden wir uns von dieser außergewöhnlichen Party.

Der nächste Tag beginnt früh. Noch immer müde von den Ereignissen der vergangenen Nacht treffen wie den jungen Studenten Behzad am Qarib Kosh Kreisverkehr, irgendwo am östlichen Stadtrand Qazvins. Aufgeregt blinzelt er uns entgegen, ist aber zu schüchtern, um mehr als ein paar Begrüßungsworte hervor zu bringen. Behzad, auf unsere Reise aufmerksam geworden, wollte uns unbedingt ein Stück begleiten. Er wollte ein Teil des Abenteuers sein und den Geschmack des Trampens kosten. Per Anhalter war Behzad noch nie unterwegs. Eigentlich ist er Rennradfahrer, erzählt er uns mit einem schmalen Lächeln, über dem ein wohl definierter Schnurrbart wackelt. Doch diese Gelegenheit mit uns, ja, die wollte und konnte er sich einfach nicht entgehen lassen.

In Behzad Gegenwart fühlen wir uns plötzlich wie Profis; Experten auf dem Gebiet des Trampens. Unser Ziel ist das Alamut Tal im Elbrusgebirge, etwa 100 Kilometer von Qazvin entfernt. Ein nicht gerade unzugängliches Tal, aber dennoch ohne eigenes Transportmittel schwer zu erreichen. Öffentlicher Nahverkehr existiert gerade jetzt, in der winterlichen Nebensaison nicht. Das wissen auch die geschäftigen Taxifahrer, die uns nun am Kreisverkehr umringen und uns alle möglichen, mitunter unverschämt hohen Preisangebote unterbreiten. Selbst als Behzad zu erklären versucht, dass wir nicht in ein Taxi einsteigen, sondern per Anhalter reisen werden, lassen die Fahrer nicht locker. Schlimmer noch, sie werden wütend, weil sie es nicht wahrhaben wollen, dass wir ihnen durch die Lappen gehen. Auch das ist eine Reaktion auf die wirtschaftlich schwierige Zeit im Iran.

Die Männer sind so aufdringlich, dass wir uns entschließen ein Stück weit aus der Stadt zu laufen. Behzad ist vom Beginn seines Abenteuers mit uns sichtlich überwältigt. Gleich nach ein paar Minuten den Rückzug vor einer Meute emotionaler Taxifahrer anzutreten, hatte er sich sicher nicht vorgestellt. Dennoch strahlt er, wenn auch etwas unsicher, über das ganze Gesicht. Schon lange träume er vom Reisen, erzählt Behzad, davon, die Welt zu entdecken. Aber er ist zu furchtsam, zu vorsichtig. Einfach so aufbrechen, alleine, ohne genau zu wissen wohin, ohne zu wissen für wie lange, das scheint ihm doch nicht ganz Geheuer. Außerdem fehlen ihm die Möglichkeiten. Der iranische Pass liegt im internationalen Vergleich weit abgeschlagen zurück. Sogar der Libanon, Libyen und Palästina haben einen angeseheneren Reisepass. Während Behzad lediglich neun Länder visafrei bereisen darf, sind es für uns mit dem deutschen Pass stolze 119 Länder. Aber nicht nur das: Auch die Inflation im Iran ist so hoch, dass der iranische Rial im Ausland praktisch keinen Wert besitzt. Wie Behzad geht es vielen Iranern im Land. Gefangen in einer emotionalen Zwickmühle zwischen dem Wunsch auszubrechen und der Sorge um die Konsequenzen. Behzads Ventil ist sein Rennrad. So erkundet unser Freund in immer größer werdenden Kreisen seine Heimat. Die Bergpässe zum Alamut Tal hat er schon mehrfach überquert und irgendwann, so erzählt er uns, möchte er den gesamten Iran mit dem Rad erkunden.

Während wir plaudern hält ein alter, blauer Transporter mit offener Ladefläche. Das freundliche Gesicht eines grauhaarigen Mannes schaut aus dem Fahrerfenster heraus. Tief liegende Augen, eine breite Nase über einem breiten Schnurrbart, darunter ein breites Kinn. Alles an dem Mann ist ausgeprägt, so auch sein Humor. Noch während wir hinten aufsteigen, erzählt er lachend die verschiedensten Geschichten, von denen selbst Behzad aufgrund der Entfernung zur Fahrerkabine nur einen Bruchteil mitbekommt. Die rostige, vom Wetter gezeichnete Ladefläche teilen wir uns mit einer Schubkarre und einer Schaufel. Eisiger Fahrtwind pfeift um unsere Köpfe, lässt unsere Hände gefrieren, mit denen wir nach Halt suchen. Der Transporter ist nicht besonders schnell, aber der Winter hat das Land in seinem frostigen Griff. Schon der geringste Luftzug schneidet unbarmherzig die Haut. Wir steigen hinauf ins Elbrusgebirge und mit jedem Höhenmeter wird die Luft kälter. Ein grauer, wolkenverhangener Himmel hängt bedrohlich über uns. Schnee und Eis bedecken die Hänge entlang der Straße. Wenige, entlaubte Büsche ragen aus dem felsigen, braunen Untergrund. Der Asphalt windet sich um Geröll und Felsvorsprünge. Hinter jeder der vielen Serpentinen öffnet sich eine neue Aussicht, ein neues Panorama auf das Gebirge, ein neuer Blick hinab in die Täler. Behzad ist all das gewohnt. Er kennt die Strecke aus der Perspektive eines Fahrradfahrers. Immer wieder erzählt er uns von den Erlebnissen seiner Touren, von dem schweißtreibenden Auf und Ab in den Bergen. Es sind die einzigen Momente, in denen Behzad Selbstvertrauen zeigt, in denen er nicht zurückhaltend, sondern leidenschaftlich erzählt.

Strommasten führen entlang des Weges. Im Nirgendwo von Schnee und Eis, eingezwängt zwischen den weißen Gipfeln des Gebirges, sind sie der einzige Hinweis auf modernes Leben. Wir überqueren die Berge und rollen hinab ins Alamut Tal. Obwohl jetzt im Winter die Landschaft grau und karg erscheint, die Felder abgeerntet und in schmutzigem braun brach liegen, die Pappeln keine Blätter tragen und überhaupt alle Bäume nur noch Gerippe ihrer selbst sind, ist das Tal herrlich anzusehen. Nach dem eintönigen Aufstieg fasziniert uns die Region selbst im Winterschlaf. Wir sind nur ein paar Monate zu früh, gibt Behzad zu bedenken. Im Frühjahr, wenn die Wiesen blühen und frisches Grün sich im Tal ausbreitet, sei es hier wie im Paradies. Dann ist der eisige Wind nur noch eine frische Brise und die grauen Wolken weichen einem klaren, blauen Himmel. Das Alamut Tal ist dann so fotogen wie Patagonien oder die Schweiz. Vögel zwitschern, Wanderer durchstreifen das Tal auf unzähligen Pfaden und an den Wochenenden treffen sich Freunde und Familie zum gemeinsamen Picknick.

Auf der Ladefläche des Transporters poltern wir mit der Schubkarre und der Schaufel durch das Tal. Ein paar wenige Siedlungen säumen unseren Weg bis wir im Dorf Shuta Khan anhalten und absteigen. Von hier sind es noch etwa sieben Kilometer ins Nachbardorf Gazor Khan, das von einer mittelalterlichen Festungsruine, dem Alamut Schloss, überragt wird. Mehr als 50 dieser Festungen wachen über das Alamut Tal. Sie gehen auf die berüchtigten Assassinen zurück, die im zwölften Jahrhundert hier in den Festungen lebten. Einer Legende zufolge sicherten sie sich ihren Platz in der Geschichte durch Hinterlist und Tücke, durch Entführungen und Mord.

Es heißt, dass Hasan-e Sabbah, spiritueller Führer der Ismaili, einer muslimischen Glaubensgemeinschaft, ein gefürchtetes Spezialkommando auf die Beine stellt, das sich darin auszeichnet, führende Politiker und Geistliche ihrer Zeit auszuschalten. In dem Glauben mit ihren Taten eine Eintrittskarte für das ewige Paradies zu erwerben, ziehen die Schergen aus und erledigen ihr Handwerk – geschickt und geräuschlos sind sie begnadete Geheimagenten und Auftragsmörder. Dabei ist das Paradies nichts weiter als ein versteckter Garten mit einer Handvoll schöner Mädchen den Hasan-e Sabbah seinen Untergebenen im Haschischrausch zeigt.

Die Ismaili sind bei ihren Feinden, den sunnitischen Muslims, deshalb auch als „Hashish-iyun“, als Haschischesser, bekannt. Europäische Händler und Krieger schnappen diesen schmähenden Begriff während ihrer Reisen auf und leiten daraus die Bezeichnung Assassinen ab, mit der sie die Ismailis in der alten Welt bekannt machen. Der Ausdruck ist so populär, das er letztendlich in den europäischen Sprachgebrauch eingeht. Er ist Ursprung des englischen und französischen Wortes „assassin“ – Attentäter.

Eine freundlichere Version der Geschichte stellt Hasan-e Sabbah als einen Gelehrten, einen Verfechter des freien Geistes und der Wissenschaft dar, dem die Haschischlegende nur als Verleumdung angehängt wurde.

Wie auch immer die Vergangenheit ausgesehen haben mag: Im 13. Jahrhundert kommen die Mongolen, besiegen die Ismaili und zerstören ihre Felsenfestungen. Für Jahrhunderte verschwinden die Ismaili daraufhin aus der Geschichte, doch die Überlieferungen aus der Zeit Hasan-e Sabbahs bilden noch heute Stoff für Bücher, Computerspiele und Kinofilme.

Die Straße nach Gazor Khan windet sich in weiten Kurven stetig bergauf. Der Weg hinauf ist zu Fuß anstrengend und trotz der Kälte entledigen wir uns bald ein paar Schichten unserer Kleidung. Karger Bewuchs, ein paar Gräser und dürre, niedrige Sträucher, bedecken den felsigen Boden. Geröll und loses Gestein ziert die Straße zu beiden Seiten. Im Hintergrund ragen schneebedeckte Gipfel in den Himmel. Erosion und Erdrutsche haben verschiedene Mineralschichten in der Erde freigelegt. Die Hügel um uns tragen ein Gewand aus roten, gelben und grünen Tönen.

Gazor Khan ist ein kleines, schläfriges Dorf in den Bergen. Eine Ansammlung von etwa 100 Häusern, umgeben von Kirschbaumplantagen. Die Siedlung ist so verträumt, dass selbst Ortsfremde nicht dazu geeignet sind, Aufmerksamkeit zu erregen. Doch wir sind auch nicht wegen des Dorfes hier.

Hoch über Gazor Khan ragen die Überreste des Alamut Schlosses, der Festung des Hasan-e Sabbah, auf einem Felsenhang empor. Ein schmaler Pfad führt bis zum Felsen, wo vereiste Stufen steil nach oben führen. Schroffe Gesteinsmassive umgeben uns. Im ewigen Schatten, dort wo die Wintersonne auch um die Mittagszeit zu niedrig steht, knirschen Schnee und Eis unter unseren Füßen. Die geschlossene graue Wolkendecke des Vormittags ist mittlerweile aufgebrochen. Sonnenstrahlen berühren die Erde, wärmen sie im winterlichen Frost. Wir spüren davon nichts. Auf der Rückseite des Felsens sind wir beständig im Schatten und trotz des steilen, anstrengenden Aufstiegs zittern wir vor Kälte. Immer wieder rutschen wir auf den vereisten Stufen aus und benötigen so einige Zeit, bis wir die Spitze des Felsens erreichen.

Oben angekommen erreichen auch uns die wohltuend wärmenden Sonnenstrahlen. In der Entfernung erheben sich die Gipfel des Elbrusgebirges. Von Schmelzwasser geformte Läufe schneiden ins Gestein, das sich auch hier noch immer in mehreren Farben vom grau und weiß der Bergspitzen absetzt.

Von der Festung selbst ist kaum etwas übriggeblieben. Zusammengeschraubte Metallrohre dienen als Brüstungen und grenzen gleichzeitig die Festung ein. Wellblechdächer schützen die Ausgrabungsstätten. Ein grob zusammengehauener hölzerner Unterstand erhebt sich über einem Teil der Anlage. Von hier haben wir eine fantastische Aussicht. Unter uns befindet sich das Dorf Gazor Khan, dahinter erstreckt sich das Tal, bis es an eine massive Gebirgswand trifft. Sonnenstrahlen fallen darüber hinweg, lassen die Schneekuppen glitzern.

Eine vom Wind zerrissene iranische Flagge flattert an ihrem Pfahl hin und her. Daneben bewacht ein junger Soldat, nicht älter als 23 Jahre, ganz alleine die Festung. Mit seiner Camouflage-Uniform wirkt er hier so unpassend, wie ein Stück aus einem anderen Puzzle. Freundlich nickt er uns zu, scheint aber dennoch steif und gehorsam. Außer uns ist lediglich ein weiteres junges iranisches Paar hier oben und so könnte sich der junge Mann recht gemütlich in irgendeine Ecke fläzen, macht er aber nicht.

Die verfallene Anlage bietet, mit Ausnahme der Aussicht, die wir aus mehreren Winkeln genießen, nichts Interessantes. Dafür ist der Zustand der Ruinen zu dramatisch. Nur wenige der noch erhaltenen Gemäuer sind überhaupt zugänglich. Während wir die Sonnenstrahlen auf einem der Mauersimse genießen, kommt Behzad mit dem iranischen Paar ins Gespräch. Scheinbar verstehen sie sich gut und schon bald ist unsere Mitfahrgelegenheit zurück nach Qazvin vereinbarte Sache. Behzad ist jetzt schon ein ausgezeichneter Tramper.

Als wir die Ruinen verlassen, winkt uns der junge Soldat noch einmal zu sich. Er bittet uns, beim Abstieg auf entgegenkommende Menschen zu achten und ihm dann von unten Bescheid zu geben. Manchmal, so der Soldat, werde er auf seinem Posten kontrolliert – manchmal kommt aber auch niemand vorbei. Unser Freund möchte heute früher Feierabend machen, ist sich aber nicht sicher, ob er es wagen soll, seinen Platz zu verlassen. Wir versprechen ihm Zeichen zu geben, wenn die Luft rein sein sollte, und rutschen auf den vereisten Stufen den Felsen hinab, ohne einer einzigen Person zu begegnen.

Unten angekommen schlendern wir mit dem iranischen Paar bis zum Parkplatz. Beide leben seit Jahren im Ausland, zuletzt in Kanada. Nun haben sie neue Arbeitsangebote in den USA erhalten und nutzen die Zeit bis zum Arbeitsbeginn mit einer Rundreise durch den Iran. Dass beide demnächst in Texas leben und arbeiten werden bereitet ihnen jedoch jetzt schon Sorgen. Im konservativen Wüstenstaat fühlen sie sich als Iraner nicht willkommen. Schon während vorheriger Reisen durch die USA warf man ihnen verängstigte, besorgte Blicke zu, wenn sie sich als Iraner vorstellten. Der Iran löst in den Menschen Angst aus und um einer Stigmatisierung zu entgehen haben sich die beiden etwas einfallen lassen. Sie sind keine Iraner, sondern Perser – das Gleiche, nur ein bisschen anders. Während Iran in der westlichen Welt häufig nach Atomkrieg klingt, schwingen bei Persien Kunst, Hochkultur und Fortschritt mit. Niemand hat Angst vor Persien. Stattdessen wird es für all seine Errungenschaften hoch angesehen – ganz im Gegensatz zum Iran. Dass es sich dabei um ein und dasselbe Land handelt, scheint vielen US-Amerikanern unbekannt zu sein, schmunzelt das junge iranische Paar.

Mit diesem kontradiktorischen Erkenntnisgewinn kehren wir zurück nach Qazvin, wo wir von unseren Gastgebern bereits erwartet werden. Bahram hat sich mit seiner Frau Najmeh zum Abendessen angekündigt. Reis und Kebab, gefolgt von Chai und kleinen Gurken. Die Unterhaltungen sind bedeutungslos. Bahram wirkt aufgeblasen, lechzt nach Aufmerksamkeit. Wir haben die Wahl ihn anzuhören oder zu ignorieren. Beides fühlt sich falsch an. Es ist unser letzter Abend in Qazvin und die Zeit verstreicht unendlich langsam. Immer wieder klinke ich mich aus der Unterhaltung aus, suche in meinem Kopf nach lustigen Erinnerungen, unterhaltsamen Begebenheiten, mit denen ich die Situation durchstehe. Es klappt nur bedingt. Immer wieder schaue ich auf die Uhr, versuche abzuschätzen, ab wann es nicht mehr unhöflich ist Müdigkeit vorzutäuschen. Ich entschließe mich für 22.30 Uhr als geeignete Zeit. Noch zwanzig Minuten, in denen Bahram auch nichts Gescheites mehr von sich geben wird. Dann endlich: mit einem vorzüglich echt wirkenden unterdrückten Gähnen verabschieden wir uns, fliehen hinauf in den ersten Stock und verstecken uns unter den dicken Decken.

Am nächsten Morgen reisen wir ab. Iraj bringt uns mit dem Taxi bis zur Stadtgrenze. Sein eigenes Auto springt nicht an. Als wir die Fahrt bezahlen wollen, verbrüdern sich Iraj und der Taxifahrer. Letzterer weigert sich nun unser Geld anzunehmen. Mehrfach bitte ich Iraj erfolglos, dass wenigstens er mein Geld annehmen möge, doch auch er widersetzt sich. Als ich ganz untalentiert versuche, Iraj die Summe für die Fahrt in die Tasche zu stecken, funkelt er mich böse an. Es ist der letzte unangenehme Moment in Qazvin. Danach verabschieden wir uns endlich. Iraj steigt ins Taxi und fährt zurück in die Stadt, wir halten unser Schild am Straßenrand in die Höhe. Darauf steht, in persischen Buchstaben, Rasht – unser nächstes Ziel, 173 Kilometer entfernt.

Wenn dir dieser Artikel gefallen hat und du gerne mit uns auf Reisen gehst, dann unterstütze uns doch mit einem kleinen Trinkgeld. Spendiere uns ein Käffchen, Schokoladenkuchen oder ein anständiges Rambazamba – alles ist möglich.

Aus dem hohen Norden Deutschlands hinaus in die Welt: 2011 zieht es Morten und Rochssare für zwei Jahre per Anhalter und mit Couchsurfing auf den südamerikanischen Kontinent. Genauso geht es nun weiter. Jetzt jedoch in die andere Richtung. Seit 2014 trampen die beiden auf dem Landweg von Deutschland nach Indien und weiter nach Südostasien. Es gibt noch viel zu entdecken.

Von ihren Abenteuern und Begegnungen erzählen sie in ihren Büchern „Per Anhalter durch Südamerika“ und „Per Anhalter nach Indien“, jeweils erschienen in der National Geographic Reihe bei Malik.